Résumé

La visite de la Haute École Provinciale de Hainaut – Condorcet s’inscrit dans une réflexion autour de l’évolution de la formation en ingénierie et plus largement de l’enseignement supérieur professionnalisant en Europe. L’objectif était d’analyser la manière dont cette institution articule son projet pédagogique avec les besoins de la société, en particulier dans sa relation avec les milieux professionnels, l’attractivité des filières d’ingénierie, la complémentarité entre formations courtes et cycles longs, la flexibilité des parcours et le lien entre enseignement et recherche.

La Belgique francophone se caractérise par un système éducatif structuré autour du Pacte pour un Enseignement d’excellence, qui vise à améliorer la qualité, l’inclusion et l’adaptation des formations aux évolutions sociales et économiques. Dans ce cadre, les hautes écoles occupent une place singulière : elles dispensent des bacheliers professionnalisants et des masters qui préparent directement à l’exercice d’un métier, tout en favorisant des passerelles avec d’autres filières. En Wallonie, région marquée par un héritage industriel et des enjeux de transition économique, la HEPH-Condorcet joue un rôle central grâce à son implantation territoriale et à la diversité de ses formations.

Avec plus de dix mille étudiantes et étudiants répartis sur dix implantations, la HEPH-Condorcet allie la dimension d’un acteur majeur de la Fédération Wallonie-Bruxelles à une proximité avec son environnement local. Son projet pédagogique s’inspire de la figure humaniste du marquis de Condorcet et met en avant des valeurs de solidarité, de tolérance, de laïcité et de responsabilité. Les cursus proposés couvrent un éventail large de disciplines allant des sciences de la santé et de l’éducation à l’agronomie, aux technologies et aux sciences économiques. Chaque formation intègre une part importante de stages et de liens avec le monde du travail, ce qui assure une insertion professionnelle rapide et valorisée.

Le développement des programmes s’effectue en collaboration étroite avec les milieux professionnels, par le biais de stages encadrés, de jurys incluant des expertes et experts externes, de tables rondes et de dispositifs d’alternance. Cette logique de co-construction répond à des besoins concrets du marché du travail, comme l’ont montré la création de cursus en biopharmaceutique ou en gestion de la maintenance électromécanique. Les partenariats s’inscrivent aussi dans des dynamiques plus larges, associant collectivités publiques, entreprises et structures internationales.

Les formations en ingénierie bénéficient d’une longue tradition et d’un haut niveau de reconnaissance, renforcé par les accréditations de la CTI et du label EUR-ACE, gages de qualité et de mobilité internationale. Elles couvrent un spectre varié, de l’aérotechnique à l’automatisation, en passant par la bio-industrie, l’électricité et l’environnement. Des initiatives pédagogiques innovantes comme le projet STEAM ou le PolicyLab sur le changement climatique favorisent le développement de compétences transversales, l’interdisciplinarité et une meilleure sensibilisation aux enjeux de durabilité.

La complémentarité entre formations courtes et cycles longs constitue une autre force. Les bacheliers professionnalisants offrent une entrée rapide dans le monde du travail, alors que les masters et filières longues forment des profils aptes à gérer des environnements complexes et à s’engager dans la recherche et l’innovation. Des passerelles permettent de naviguer entre ces formats, rendant le système plus souple et accessible.

La flexibilité des parcours est également favorisée par le cadre du Décret Paysage, qui permet d’organiser les programmes en unités d’enseignement modulables et en quadrimestres. La HEPH-Condorcet exploite ces possibilités à travers la validation des acquis, les micro-certifications, les parcours hybrides ou encore des dispositifs de remédiation rapide. Cette organisation favorise la réussite académique, notamment pour les étudiantes et étudiants-travailleurs, et permet une meilleure adaptation aux profils diversifiés.

Enfin, l’articulation entre enseignement et recherche constitue un enjeu majeur. La recherche appliquée est encouragée et se traduit par des projets intégrant les étudiantes et étudiants dès le bachelor. L’approche renforce l’ancrage sociétal de l’institution et sa capacité à contribuer à la transition économique et sociale. Dans l’ensemble, la HEPH-Condorcet se distingue par un ancrage territorial fort, une identité humaniste affirmée et une offre de formation qui répond de manière très directe aux besoins socio-économiques. Les bacheliers professionnalisants en alternance jouent un rôle clé dans ce dispositif en assurant une formation alignée sur les attentes du marché et en consolidant les liens avec le tissu régional. L’institution se rapproche ainsi du modèle des hautes écoles spécialisées suisses et représente un partenaire francophone naturel avec lequel renforcer les collaborations, en particulier dans le domaine de l’ingénierie et des sciences appliquées.

Description de la Haute École Provinciale de Hainaut

Institution ancrée dans son territoire et tournée vers l’avenir

Avec plus de 10’000 étudiantes et étudiants répartis sur dix implantations allant de Froyennes à Charleroi, en passant par Mons et la région du Centre, la Haute École Provinciale de Hainaut – Condorcet1 (HEPH-Condorcet) s’impose comme l’un des acteurs majeurs de l’enseignement supérieur en Fédération Wallonie–Bruxelles. Elle combine une taille institutionnelle significative avec une approche de proximité et une dimension humaine affirmée. Cette double identité lui permet d’être à la fois un interlocuteur incontournable des politiques éducatives et une structure attentive aux besoins concrets de son public estudiantin.

L’établissement dispense des cursus de type court (bacheliers professionnalisants) et de type long (masters), complétés par des spécialisations et des passerelles vers d’autres filières. La philosophie pédagogique met l’accent sur la complémentarité entre enseignement théorique et mise en pratique, grâce à une forte intégration de stages et de collaborations avec le monde professionnel. Cette orientation vise à offrir une formation directement connectée aux réalités du marché de l’emploi, gage d’une insertion rapide et réussie des diplômés. La reconnaissance de cette qualité de formation se traduit par une demande forte de la part des employeurs, qui apprécient la polyvalence et l’efficacité des jeunes diplômés issus de la HEPH-Condorcet.

Un projet pédagogique humaniste inspiré par Condorcet

Le choix du nom de l’institution n’est pas anodin : la Haute École se réclame de l’héritage intellectuel et politique du marquis de Condorcet (1743-1794), mathématicien, philosophe et humaniste engagé. Défenseur des droits humains, de l’égalité et du droit à l’instruction, Condorcet a inspiré la République française dans son projet d’éducation laïque, gratuite et obligatoire. En adoptant ce nom, la HEPH-Condorcet revendique une filiation avec ces idéaux de progrès social et de démocratisation du savoir.

Son projet pédagogique, social et culturel2 (PPSC) met en avant cinq valeurs cardinales : démocratique, stimulante, tolérante et laïque, solidaire et responsable3. Cette approche se traduit par la volonté d’offrir un accès équitable à l’enseignement supérieur, de valoriser la diversité des talents et de former des citoyennes et citoyens critiques et engagés. L’institution ne se limite pas à dispenser des compétences techniques ; elle ambitionne également de contribuer à la construction d’une société plus juste, durable et inclusive.

Une institution au service du développement régional et sociétal

La HEPH-Condorcet entretient un lien étroit avec son territoire. Implantée dans une province marquée par un passé industriel riche mais confrontée à des défis socio-économiques, la Haute École joue un rôle de levier pour le développement régional. Ses formations répondent directement aux besoins des secteurs locaux et participent à la dynamisation du tissu économique et social. La recherche appliquée et les services à la collectivité occupent une place croissante, renforçant l’articulation entre l’institution, les entreprises et les acteurs sociaux.

Dans cette optique, la Haute École valorise la professionnalisation de ses cursus. Les étudiantes et étudiants sont préparés à relever les défis contemporains non seulement en termes de compétences techniques, mais aussi par le développement des soft skills : capacité à travailler en équipe, esprit d’initiative, sens de la négociation et adaptabilité. L’attention portée à l’éthique, à la durabilité et à la citoyenneté mondiale reflète une responsabilité sociétale assumée.

Des formations diversifiées et professionnalisantes

La HEPH-Condorcet couvre un large éventail de disciplines. Les cursus de type court mènent à des bacheliers professionnalisants qui préparent directement à l’exercice d’un métier : sciences de l’éducation, sciences sociales, santé, sciences appliquées, techniques industrielles, agronomie, communication, etc. Ces bacheliers intègrent systématiquement des stages, souvent dès la première année, et favorisent le contact direct avec le monde professionnel.

À côté de ces cursus, la Haute École propose aussi des masters de type long, développés parfois en collaboration avec des universités partenaires. Par exemple, le département de la communication, de l’éducation et des sciences sociales de Marcinelle offre deux masters : en Ingénierie et action sociales (MIAS) et en Transitions et innovations sociales (METIS)4. Ces programmes permettent de prolonger la formation initiale en intégrant des dimensions de recherche appliquée et d’innovation sociale.

L’institution encourage également la mobilité et l’ouverture internationale. De nombreux partenariats avec des institutions publiques, privées et associatives en Belgique comme à l’étranger enrichissent les opportunités de stages et favorisent la dimension interculturelle de l’expérience étudiante.

Gouvernance et organisation

En tant qu’établissement public organisé par la Province de Hainaut, la HEPH-Condorcet bénéficie d’un ancrage institutionnel fort. Sa gouvernance reflète une volonté de transparence, d’amélioration continue et de participation active de l’ensemble des acteurs : personnel académique, administratif, technique et estudiantin. Le règlement de l’institution précise cette organisation et rappelle l’importance accordée à la coresponsabilité et au respect mutuel.

Cette proximité se traduit également dans le rapport entre enseignants et étudiants : disponibilité, accompagnement individualisé et soutien à la réussite sont mis en avant comme des marqueurs identitaires. La lutte contre l’échec scolaire, l’accompagnement à la transition entre secondaire et supérieur et l’attention portée aux besoins spécifiques des étudiantes et étudiants sont des dimensions centrales du dispositif.

Une vision tournée vers l’avenir

Au-delà de sa mission de formation, la HEPH-Condorcet se positionne comme un acteur de changement social. En intégrant des préoccupations liées à la durabilité, au développement éthique et à la responsabilité sociétale dans ses cursus, elle prépare ses diplômés à contribuer à des sociétés en mutation. Sa volonté de stimuler l’esprit entrepreneurial et d’encourager les coopérations institutionnelles témoigne d’une ambition qui dépasse le cadre académique pour s’inscrire dans un projet de société.

Ainsi, choisir d’étudier à la HEPH-Condorcet, c’est non seulement accéder à une formation solide et professionnalisante, mais aussi intégrer une communauté éducative attachée à des valeurs humanistes et tournée vers le futur. À travers ses dix implantations, son offre diversifiée et son projet pédagogique inclusif, la Haute École Provinciale de Hainaut – Condorcet incarne pleinement l’esprit de son nom : conjuguer savoir, progrès social et émancipation humaine.

Les implantations

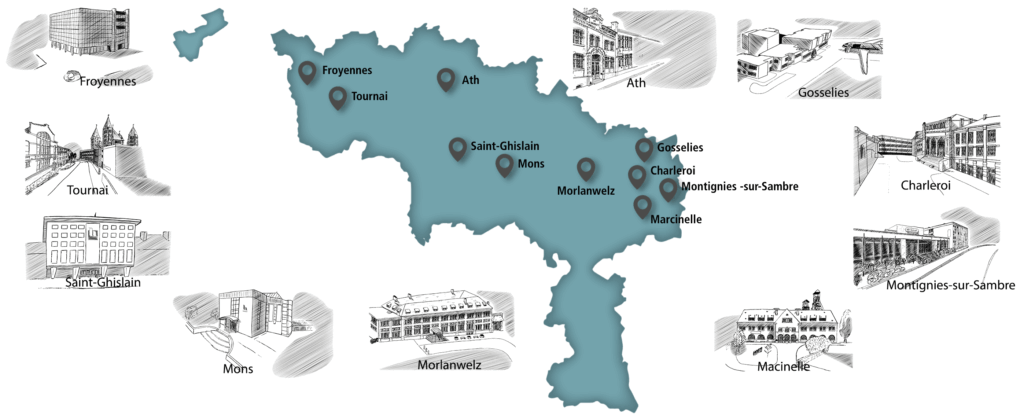

La figure ci-dessous présente la Province de Hainaut avec les dix implantations de la HEPH – Condorcet ainsi qu’une illustration de chaque site ou campus.

Les dix implémentations de la HEPH – Condorcet (Source : https://www.condorcet.be/implantations.html, consulté le 21.09.2025)

Les formations de base

Une caractéristique forte de l’offre de la HEPH‑Condorcet est la présence de nombreuses formations5 dont le titre reste identique mais qui se déclinent en options ou orientations spécifiques. Ces déclinaisons permettent de répondre aux besoins différenciés du marché de l’emploi tout en assurant aux étudiantes et étudiants une spécialisation progressive.Une même formation peut être proposée sur plusieurs sites, renforçant ainsi la proximité avec les territoires et la population étudiante.

Ci-dessous, pour chacun des dix départements, un tableau synthétique des formations principales de niveau bachelier. Les options ne sont pas détaillées à ce stade, mais les intitulés majeurs sont regroupés par ligne, accompagnés des lieux d’implantation. Cette structuration met en lumière l’ampleur et la cohérence de l’offre de Condorcet, véritable acteur de référence en matière de formation professionnalisante en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Département Agrobiosciences et Chimie

Le département Agrobiosciences et Chimie propose des formations de base de niveau bachelier et de niveau master, ancrées dans les enjeux contemporains de l’agriculture, des bio-industries et de la chimie appliquée. Les cursus articulent enseignements scientifiques, apprentissages pratiques et liens étroits avec les milieux professionnels, avec des implantations réparties selon les filières (principalement Ath, Mons, Tournai et Charleroi) et, pour certaines, des dispositifs de co-diplômation.

Au niveau bachelier, l’offre couvre l’ensemble du spectre agronomique, biotechnologique et chimique : Bachelier Agronome en Biotechnologies et Ressources Alimentaires (Ath) ; Bachelier Agronome en Environnement – option Environnement (Ath) ; Bachelier Agronome en Gestion des Productions Animales et Végétales (Ath) ; Bachelier Agronome en Nature et Forêt (Ath) ; Bachelier Agronome en Régions chaudes (Ath) ; Bachelier Agronome en Systèmes Alimentaires Durables et Locaux (Charleroi, co-diplômation) ; Bachelier Agronome en Techniques et Gestion Horticoles (Ath). L’axe « sciences et technologies du vivant » est complété par le Bachelier de transition en Sciences agronomiques (Ath et Tournai), ainsi que par le Bachelier en Biotechnique à Mons, décliné en options (par ordre alphabétique) Bioélectronique et instrumentation (co-diplômation) et Bioinformatique (co-diplômation). Côté chimie, le Bachelier en Chimie à Ath propose trois orientations (classées alphabétiquement) : Biochimie – option Technologue de laboratoire ; Biotechnologie ; Chimie appliquée.

Au niveau master, deux grands parcours structurent l’offre d’ingénierie : le Master en Sciences de l’Ingénieur industriel et le Master en Sciences de l’Ingénieur industriel en agronomie. Le premier comprend notamment l’orientation Biochimie (Ath, Tournai) et l’orientation Life Data Technologies (Ath, Mons, co-diplômation), croisant procédés, données et modélisation au service des bio-industries. Le second décline ses spécialisations autour de trois orientations, chacune assortie d’options (listées alphabétiquement) : Agronomie – options Agronomie, Développement international (Ath) ; Bio-industries – options Bio-industries, Fermentations (Ath) ; Environnement – options Environnement, Horticulture (Ath).

Département Arts appliqués

Le département Arts appliqués de la HEPH-Condorcet propose des bacheliers innovants qui allient créativité, compétences techniques et ouverture sur les industries culturelles et créatives. L’offre couvre des domaines allant des arts graphiques traditionnels aux technologies numériques les plus récentes, en passant par l’éco-conception.

Les étudiantes et étudiants peuvent ainsi suivre un Bachelier en Arts graphiques (Saint-Ghislain), ou s’orienter vers des cursus en co-diplômation à Mons, tels que le Bachelier en 3D temps réel et le Bachelier en Animation 3D et effets spéciaux, tous deux fortement ancrés dans les métiers du numérique et de l’image. Enfin, un Bachelier en Eco-design produits est proposé à Charleroi (co-diplômation), combinant créativité artistique, innovation et durabilité.

Département Communication, éducation et sciences sociales

Le département Communication, éducation et sciences sociales de la HEPH-Condorcet se distingue par la diversité de ses formations, qui répondent aux besoins actuels des secteurs sociaux, éducatifs et de la communication. L’accent est mis sur l’ouverture à la société, l’innovation et l’accompagnement des parcours professionnels.

Au niveau des bacheliers, plusieurs filières professionnalisantes sont proposées à Marcinelle : Bachelier Assistant·e social·e, Bachelier en Communication, Bachelier en Gestion des Ressources Humaines, Bachelier en Écriture multimédia et Bachelier Éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif. À Charleroi, le Bachelier de transition en Technologies numériques pour l’information et la communication, en co-diplômation, complète cette offre en intégrant les enjeux numériques dans les sciences sociales.

Le département propose également des formations de niveau master, principalement en co-diplômation, afin de renforcer l’expertise et la spécialisation. À Marcinelle, on retrouve le Master en Ingénierie et Action Sociales (MIAS) et le Master en Transitions et Innovations Sociales (METIS), ce dernier étant également organisé à Charleroi. Une formule spécifique, Condorcet en décalé, permet en outre de suivre un parcours de master adapté à des rythmes de formation particuliers.

Département Marketing, management touristique et hôtelier

Le département Marketing, management touristique et hôtelier de la HEPH-Condorcet forme des professionnelles et professionnels capables d’évoluer dans des environnements compétitifs et en constante mutation. Les cursus proposés s’appuient sur un solide ancrage pratique grâce aux stages et aux liens privilégiés avec les milieux économiques et touristiques.

Trois bacheliers structurent l’offre de formation. À Saint-Ghislain, le Bachelier en Gestion hôtelière – orientation Management prépare aux responsabilités de gestion dans le secteur hôtelier, tandis que le Bachelier en Management du tourisme et des loisirs développe des compétences dans l’organisation et la valorisation d’activités touristiques. À Mons, le Bachelier en Marketing propose une approche plus généraliste, centrée sur les stratégies commerciales, l’analyse des marchés et la communication d’entreprise.

En rassemblant management, créativité et ouverture internationale, ces programmes contribuent à former des profils recherchés dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et du marketing, et renforcent l’attractivité économique de la région.

Département Santé publique

Le département Santé publique de la HEPH-Condorcet se distingue par la diversité de son offre de formation et par son ancrage dans les besoins concrets du secteur médical et paramédical. Les cursus proposés, de niveau bachelier, bachelier de spécialisation et master, associent une solide formation scientifique et clinique à de nombreux stages, en lien direct avec les institutions hospitalières et de soins de la région.

Au niveau bachelier, les étudiantes et étudiants peuvent s’orienter vers la Biopharmaceutique (en alternance) à Montignies-sur-Sambre en co-diplômation, la Diététique à Charleroi et Tournai, ou encore la formation d’Infirmier·ère responsable de soins généraux à Mons, Montignies-sur-Sambre et Tournai. La Sage-femme, proposée à Mons, ainsi que le Technologue de laboratoire médical – option Chimie clinique, offert à Montignies-sur-Sambre et à Saint-Ghislain, complètent ce large éventail. Deux bacheliers de spécialisation d’un an permettent une professionnalisation accrue : l’un en Pédiatrie et néonatologie, l’autre en Soins intensifs et aide médicale urgente, tous deux dispensés à Mons.

L’offre s’étend également au niveau master, avec le Master en Sciences infirmières à Mons, organisé en co-diplômation, qui prépare à des fonctions de coordination, de gestion ou de recherche dans le domaine des soins.

Département Sciences de l’enseignement

Le département Sciences de l’enseignement de la HEPH-Condorcet se distingue par son rôle central dans la formation des futures générations d’enseignantes et d’enseignants, mais également de professionnelles et professionnels de l’éducation. Il propose un large éventail de formations allant du bachelier de spécialisation aux masters, en passant par des bacheliers ancrés dans les enjeux éducatifs contemporains.

Au niveau bachelier, l’offre comprend un Bachelier en Accueil et éducation du jeune enfant, organisé à Mons en co-diplômation, un Bachelier en Activité physique inclusive et prévention santé (APIPS) à Morlanwelz, également en co-diplômation, et un Bachelier de spécialisation en Orthopédagogie à Mons. Ces formations professionnalisantes visent à répondre aux besoins sociétaux liés à l’éducation de la petite enfance, à l’inclusion et à l’accompagnement spécialisé.

L’offre de masters est particulièrement riche et diversifiée. Elle inclut des parcours généralistes tels que Devenir enseignant·e, proposé à Marcinelle, Mons et Morlanwelz, ainsi qu’un programme spécifique intitulé Condorcet en décalé, qui offre une flexibilité accrue pour les étudiantes et étudiants. Le Master en Enseignement se décline en plusieurs sections : la Section 1, dédiée à l’enseignement de la classe d’accueil jusqu’à la 2e primaire (Mons) ; la Section 2, pour la 3e maternelle jusqu’à la 6e primaire (Marcinelle, Mons et Morlanwelz) ; et la Section 3, couvrant de la 3e primaire à la 3e secondaire avec une grande variété de spécialisations. Ces dernières incluent la Formation manuelle, technique, technologique et numérique (FMTTN), les Langues germaniques, le Français (associé à la langue étrangère, aux langues anciennes ou à l’éducation à la philosophie et à la citoyenneté), les Mathématiques avec une dimension numérique, ainsi que les Sciences humaines. Enfin, une spécialisation en Éducation physique et éducation à la santé est proposée à Morlanwelz, couvrant l’accueil jusqu’à la 3e secondaire.

Département Sciences de la motricité

Le département Sciences de la motricité de la HEPH-Condorcet forme des spécialistes de la santé et du mouvement, en mettant l’accent sur l’accompagnement thérapeutique, la prévention et l’amélioration du bien-être. Les formations offertes conjuguent une solide base théorique avec de nombreuses mises en pratique, notamment au travers de stages, afin de préparer les étudiantes et étudiants à une insertion professionnelle rapide et efficace.

Au niveau bachelier, trois parcours professionnalisants sont proposés. Le Bachelier en Ergothérapie, organisé à Montignies-sur-Sambre et à Tournai, forme des professionnelles et professionnels capables de favoriser l’autonomie et la réadaptation des patientes et patients dans leur vie quotidienne. Le Bachelier en Podologie, dispensé à Montignies-sur-Sambre, prépare à l’analyse, au traitement et à la prévention des troubles liés aux membres inférieurs et à la marche. Enfin, le Bachelier en Psychomotricité, organisé à Tournai, met l’accent sur le développement harmonieux de la personne en travaillant sur les interactions entre motricité, émotions et cognition.

L’offre est complétée par un Master en Kinésithérapie, proposé à Montignies-sur-Sambre et à Tournai. Ce master, d’une durée de quatre ans, prépare des expertes et experts de haut niveau à intervenir dans le diagnostic, le traitement et la rééducation des patientes et patients, tout en intégrant les avancées scientifiques les plus récentes dans le domaine.

Département Sciences et technologies

Le département Sciences et technologies de la HEPH-Condorcet propose une offre de formation particulièrement diversifiée et en prise directe avec les réalités industrielles et numériques. En mettant l’accent sur l’innovation, la pratique professionnelle et la co-diplômation avec d’autres institutions, il prépare des diplômées et diplômés capables de répondre aux besoins des secteurs technologiques et scientifiques en constante évolution.

Au niveau bachelier, plusieurs parcours sont offerts. Le département propose des bacheliers de spécialisation, tels que le Bachelier de spécialisation en Sécurité des réseaux et systèmes informatiques à Froyennes, conçu en co-diplômation, ou encore des bacheliers de transition comme celui en Jeu vidéo (Charleroi, co-diplômation) et en Sciences industrielles (Charleroi et Tournai). Les formations professionnalisantes comprennent des orientations variées : Automatisation – orientation Automatique à Tournai, Électromécanique – orientation Électromécanique et maintenance à Charleroi, ainsi que plusieurs déclinaisons en Aérotechnique (avionique, structures ou systèmes d’aéronefs) organisées à Gosselies. D’autres parcours spécialisés incluent le Bachelier en Génie électrique (en alternance) à Charleroi, et le Bachelier en Informatique – orientation Développement d’applications, dispensé à Charleroi et Mons. Le domaine des sciences appliquées est également représenté avec les bacheliers en Chimie et en Biotechnique, qui renforcent l’articulation entre sciences fondamentales et applications professionnelles.

L’offre de masters est tout aussi riche. Elle inclut des programmes innovants comme le Master en Architecture transmédia, avec une finalité spécialisée en médias interactifs ou en storytelling (horaire décalé), proposés à Namur en co-diplômation. Le secteur du numérique est également représenté par le Master en Jeu vidéo (Namur, co-diplômation), qui ouvre des perspectives professionnelles dans l’industrie créative. L’ingénierie occupe une place centrale avec les Masters en Sciences de l’Ingénieur industriel, organisés en différentes orientations : Automatisation (Tournai), Aérotechnique (Gosselies), Industrie (Tournai) et Électricité, avec une option en Efficacité énergétique et énergies renouvelables (Charleroi). Le département propose également un Master en Gestion de la maintenance électromécanique (en alternance) à Charleroi, permettant une articulation forte entre formation académique et immersion en entreprise.

Département Sciences logopédiques

Le département Sciences logopédiques de la HEPH-Condorcet se concentre sur une formation unique, le Bachelier en Logopédie, organisé à Saint-Ghislain.

Département Sciences économiques, juridiques et de gestion

Le département Sciences économiques, juridiques et de gestion de la HEPH-Condorcet propose une offre diversifiée de formations de niveau bachelier, réparties sur plusieurs implantations. Ces cursus professionnalisants préparent les étudiantes et étudiants aux métiers de la gestion, du droit et de l’économie appliquée, en étroite relation avec le tissu socio-économique régional et international.

Les formations incluent le Bachelier Assistant·e de direction (Charleroi, Froyennes, Mons), le Bachelier en Assurances et gestion du risque (Mons), le Bachelier en Comptabilité (Charleroi, Mons, Tournai), le Bachelier en Droit (Charleroi), le Bachelier en E-business (Froyennes), le Bachelier en Immobilier (Charleroi, Tournai) ainsi que le Bachelier en International business (Charleroi).

Formation d’ingénieur·es

Depuis plus d’un siècle, la Province de Hainaut forme des ingénieures et ingénieurs qui ont contribué de manière déterminante au développement socio-économique de leur région. L’école d’ingénieurs de la HEPH-Condorcet perpétue cette tradition en offrant des formations reconnues pour leur excellence académique, leur ancrage dans la réalité professionnelle et leur responsabilité sociétale. En associant sciences fondamentales, compétences technologiques, langues, management et soft skills, l’école prépare des diplômées et diplômés capables de relever les défis de la durabilité, de l’innovation et de l’internationalisation.

L’organisation des études repose sur deux cycles : un bachelier de transition en sciences industrielles (180 crédits, trois ans), suivi d’un master en sciences de l’ingénieur industriel (120 crédits, deux ans). Ces masters se déclinent dans plusieurs orientations, réparties entre deux départements. Le département Agrobiosciences et chimie propose le master en sciences de l’ingénieur industriel en agronomie (orientation agronomie, avec option développement international ; orientation bio-industries, avec option fermentation ; orientation environnement, avec option horticulture), ainsi que le master en sciences de l’ingénieur industriel en biochimie. Le département Sciences et technologies forme quant à lui des ingénieures et ingénieurs industriels en aérotechnique, en automatisation, en électricité et en industrie. Cette offre couvre ainsi un large spectre, allant de la production agroalimentaire et biotechnologique aux systèmes industriels, électriques et aéronautiques.

Au-delà des compétences scientifiques et techniques, les étudiantes et étudiants développent des aptitudes essentielles en gestion de projets, en entrepreneuriat et en excellence opérationnelle. Les projets intégrés liés à l’optimisation des ressources, à la gestion des déchets ou encore à la mobilité durable favorisent une conscience critique et une réflexion stratégique sur l’impact environnemental, social et économique des activités industrielles.

La reconnaissance de la qualité de ces formations a été confirmée par l’obtention, pour la durée maximale de six ans, de l’accréditation de la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) ainsi que du label européen EUR-ACE. Ces accréditations placent l’école d’ingénieurs de la HEPH‑Condorcet parmi les meilleures écoles européennes et renforcent la mobilité internationale et l’employabilité des diplômés. Elles attestent aussi de l’engagement constant de la Haute École en faveur de l’amélioration continue, de la collaboration étroite avec le monde professionnel et de l’ancrage territorial fort. Enfin, elles sont le fruit d’un travail collectif associant directions, équipes pédagogiques et administratives, services transversaux, partenaires académiques et industriels ainsi que diplômées et diplômés.

Entretiens

Présentation de deux pédagogies

Projet STEAM (Alexandre Mabille)

Le projet STEAM présenté par Alexandre Mabille s’inscrit dans une vision très concrète de l’innovation pédagogique : faire travailler des étudiantes et étudiants sur des problèmes « vrais », ancrés dans un territoire (Charleroi et sa reconversion, par exemple) mais reliés à des défis mondiaux (climat, transition énergétique, biodiversité), tout en développant des compétences transversales recherchées par les entreprises (créativité, gestion de projet, communication multilingue, esprit critique). La démarche est explicitement holistique : elle décloisonne les disciplines STEM (Sciences, Technologies, Ingénierie, Mathématiques) en y intégrant les Arts et des approches de design, et articule savoirs académiques, enjeux sociétaux et méthodes actives. Ce positionnement rejoint les contenus de la formation continue « Éducation aux STE(A)M » pilotée à l’UNamur, qui insiste sur la compréhension fine de ce que recouvrent STEM/STEAM et sur l’usage d’approches favorisant l’esprit critique, la résolution de problèmes et la créativité6.

Sur le plan didactique, la mécanique proposée par Mabille alterne deux tempos : un temps déductif (l’enseignant documente, équipe, balise) et un temps inductif où l’on bascule vers un « Flipped STEAM Challenge ». Dans ce second temps, un problème ouvert est confié aux équipes : friches industrielles et absorption de CO₂ à Charleroi, adaptation climatique dans des filières sensibles (par exemple la production de cacao), mobilité et énergie, etc. Le problème est « segmenté » en modules disciplinaires (un module scientifique, un technique, un artistique, un mathématique), et chaque module comporte un objectif I + 1 (réaliste) et un objectif « ambitieux », ce qui permet d’accueillir l’hétérogénéité des niveaux tout en tirant le groupe vers le haut. Les productions intermédiaires alimentent deux fils rouges : CAP Innovation et CAP Entrepreneuriat, pour que chaque solution gagne en valeur d’usage, en faisabilité et en impact socio-économique.

La dimension interdisciplinaire est double. D’abord, elle est intra-académique : les équipes mêlent profils techniques et non techniques, et l’anglais sert de langue de travail via une approche CLIL (Content and Language Integrated Learning), l’enseignant étant lui-même linguiste. Ensuite, elle est extra-académique : la logique s’inspire de formats « open innovation », où des entreprises ou collectivités apportent des défis (« problèmes client »), et les équipes y répondent par itérations courtes, démonstrateurs, prototypes, data stories, etc. Ce lien « université-territoire-entreprises » est structurant : il place l’utilité sociale au cœur des apprentissages et prépare explicitement à l’employabilité (gestion de contraintes réelles, communication avec des non-spécialistes, éthique des choix techniques, soutenabilité).

Pour accrocher l’imaginaire et donner un cadre narratif commun, certaines activités s’adossent à des ressources ludo-éducatives bien établies (par ex. les séries « Build to Launch » autour du programme Artemis de la NASA proposées par LEGO Education)7, qui permettent d’explorer la conception d’objets et de missions dans un univers spatial, puis de « revenir au sol » en transférant méthodes et outillages (systèmes, capteurs, prototypage, tests) vers des défis locaux. L’intérêt n’est pas la « gamification » pour elle-même mais la modélisation par analogie : apprendre à formaliser une mission (contraintes, ressources, risques, critères de succès), puis appliquer ce canevas à un problème urbain ou industriel.

Le calibrage pédagogique est pensé pour réduire les décrochages et maximiser l’inclusion : objectifs par paliers, rôles tournants dans les équipes (responsable technique, data, design, communication), évaluation « authentique » (pitch, poster, preuve de concept) et feedback multi-sources (pairs, enseignants, partenaires). L’ancrage ODD/Agenda 20308 sert de boussole : chaque défi doit préciser l’externalité positive visée (ex. ODD 9 « Industrie, innovation et infrastructures », ODD 11 « Villes et communautés durables », ODD 12 « Consommation et production responsables », ODD 13 « Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques »), afin d’éviter la dispersion et de rendre visibles les critères d’impact.

Sur le plan curriculaire, le projet est conçu pour s’emboîter dans plusieurs cadres : modules intégrés à des cours existants (p. ex. anglais technique), ateliers inter-cours, ou certificat STE(A)M en formation continue pour former les enseignants à ces approches (décryptage des acronymes, design des séquences, évaluation des compétences transversales). Cette granularité permet de démarrer « petit » (un atelier de 12–18 h) puis d’industrialiser ce qui fonctionne (semestre à projet, mineure, ou bloc thématique), sans dépendre d’un unique financement amont — utile, mais non bloquant si une demande n’aboutit pas.

Enfin, le projet assume une ambition d’internationalisation raisonnée : travailler sur des défis locaux avec une portée globale, et, réciproquement, utiliser des cadres globaux (Artemis, concours internationaux, standards ouverts) pour muscler des compétences transférables localement (énergie, matériaux, ville, agro-chaînes). La maxime est simple : « impact global, travail local » — et l’on évalue autant le processus (capacité à segmenter un problème, à coopérer, à argumenter) que le résultat (prototype, recommandation, jeu de données, scénario d’implémentation). En ce sens, le projet STEAM tel que porté par Alexandre Mabille coche simultanément les cases pédagogie active, compétences du XXIe siècle, employabilité et responsabilité sociétale — tout en restant appropriable par des équipes enseignantes qui veulent passer, pas à pas, d’un enseignement « sur étagère » à un apprentissage par défis, soutenu, exigeant et porteur de sens.

Projet PolicyLab (Alexandre Mabille)

Le projet PolicyLab ou un “serious lab” immersif pour décider du climat a été conçu et est animé par Alexandre Mabille (HEPH-Condorcet). PolicyLab est un dispositif pédagogique et de recherche qui combine visualisation immersive à 360° et simulation dynamique pour entraîner des décisions climatiques éclairées. L’idée centrale : sortir des cours magistraux et des jeux de rôles abstraits pour placer des étudiantes, étudiants et acteurs de terrain « au centre » d’un espace immersif où ils négocient, modélisent et éprouvent en temps réel l’impact de mesures climatiques, en s’appuyant sur le simulateur mondial EN-ROADS9 et une salle cylindrique de projection type Igloo Vision. Le module a été conçu comme un “living lab” de gouvernance climatique aligné sur l’approche “mission-oriented innovation” (Mazzucato), sur la pensée écosystémique et sur les pédagogies de la durabilité transformative, avec un ancrage explicite dans la logique d’“expériential learning” de Kolb.

Le dispositif se déploie en trois temps. D’abord, une mise en immersion introduit les enjeux (boucles de rétroaction, effets de seuil, délais) via des contenus 360° ; l’objectif est de passer d’une compréhension purement cognitive à une prise de conscience sensible – l’émotion n’est pas un à-côté, elle constitue un levier d’engagement et de mémorisation dans l’éducation climatique. Vient ensuite la co-négociation : les participantes et participants endossent des rôles inspirés du modèle des parties prenantes du MIT REAP (académique, industrie, pouvoirs publics, société civile, finance, entrepreneuriat) et doivent, par itérations, sélectionner un petit nombre de mesures dans EN-ROADS (parmi ~20 leviers : sortie du charbon, efficacité énergétique, renouvelables, méthane, etc.), en arbitrant coûts, faisabilité sociale et effets agrégés sur la trajectoire de température. Le réalisme du simulateur fait apparaître un phénomène récurrent observé par l’équipe : les “compromis faibles” n’abaissent pas la température – un puissant révélateur de l’insuffisance d’actions dispersées. Enfin, une phase d’analyse et de re-design invite à reconfigurer le portefeuille d’actions depuis la perspective de chaque rôle, à formuler des stratégies plus systémiques et à discuter de leur transférabilité dans des contextes locaux (ex. friches industrielles, mix énergétique régional).

Méthodologiquement, PolicyLab combine visualisation immersive 360° (espace type Igloo) et simulation interactive EN-ROADS, au service d’une pédagogie expérientielle et réflexive : expérience concrète → réflexion guidée → conceptualisation → expérimentation active. L’évaluation est mixte (questionnaires sur la pensée systémique, l’auto-efficacité et l’engagement émotionnel ; focus groups ; observations comportementales). Les premiers retours montrent des gains de pensée systémique, un surcroît d’empathie et de motivation, et une meilleure littératie socio-politique des négociations climatiques. Les dynamiques interculturelles (cohortes croisées, Belgique/USA) permettent de comparer styles de négociation et perceptions du risque, tout en soulignant les exigences d’une facilitation inclusive (genre, pouvoir, culture).

Le cadre conceptuel assume la complexité : climat et société forment un système socio-écologique adaptatif riche en rétroactions non linéaires et en interdépendances multi-échelles. PolicyLab mobilise explicitement la Post-Normal Science (incertitudes élevées, enjeux et valeurs en débat) et s’inscrit dans les principes RRI (Responsible Research and Innovation) : co-création inter-acteurs, utilité sociale, traçabilité des effets. En termes d’alignement stratégique, l’initiative adresse les ODD (éducation de qualité, action climatique, innovation, partenariats) et promeut l’idéal Society 5.0 : des technologies avancées au service d’une société plus créative, résiliente et démocratique.

Les défis identifiés portent sur la scalabilité technique et logistique (coût/maintenance des dômes immersifs, besoin de plateformes plus légères intégrant données en temps réel et IA), la traduction des apprentissages vers des politiques effectives (ancrage institutionnel, partenariats pérennes), et la gestion de la dissonance émotionnelle lors des scénarios de crise (nécessité de cadres réflexifs sécurisés). Les pistes d’évolution incluent des parcours hybrides modulaires, l’ouverture de modules en open-access, l’extension internationale et des études longitudinales sur les effets comportementaux et institutionnels.

En bref, PolicyLab transforme la salle de classe en laboratoire de politiques où l’on apprend à penser en systèmes, négocier en contexte et décider sous incertitude. En combinant immersion, simulation et co-négociation, le projet fait passer les étudiantes et étudiants – mais aussi les partenaires publics et privés – du statut de récepteurs d’information à celui d’actrices et acteurs du climat, capables de concevoir des portefeuilles d’actions cohérents, techniquement plausibles et socialement débattables.

Discussion autour de la collaboration avec les entreprises

La discussion sur la collaboration avec les entreprises a mis en évidence un cadre multi-niveaux déjà structuré en Fédération Wallonie-Bruxelles, où l’ARES associe durablement des représentantes et représentants des milieux socio-économiques aux décisions d’habilitation et d’évolution de l’offre (avis du Conseil d’orientation ; consultation des organes professionnels) – articulation que la HEPH-Condorcet décline ensuite au niveau des programmes via les stages encadrés par des maîtres de formation pratique, les jurys de TFE intégrant des expertes et experts externes, des tables rondes métiers et les audits AEQES qui bouclent la boucle qualité-emploi. Dans cette logique, l’alternance est un levier en expansion (décret du 30.06.2016) : la Haute École l’opère déjà en biopharmaceutique (issu d’un besoin sectoriel révélé pendant la crise Covid) et en gestion de la maintenance électromécanique, avec un partage clair des acquisitions de compétences entre l’établissement et l’entreprise, dès la 1ère année et sous couvert d’exigences pédagogiques et de sécurité propres aux filières (aéronautique, santé). Les échanges ont aussi pointé des coopérations « commandées » par les acteurs (ONE pour l’Accueil et l’éducation du jeune enfant), des dispositifs de certification sectorielle (ex. ingénieur·e industriel·le, CTI) et l’intérêt d’instances consultatives ad hoc (ex. comités de filière en communication/éducateur spécialisé) pour maintenir l’adéquation fine des référentiels de compétences aux pratiques réelles du terrain. L’ensemble compose un continuum allant de la concertation amont (profil de compétences) jusqu’à l’insertion, en passant par des stages longs et des projets co-construits.

La flexibilité des formations s’inscrit, elle, dans l’architecture « bloc → unités d’enseignement → activités d’apprentissage » définie par le Décret Paysage : la quadrimestrialisation (Q1-Q2-Q3) en cours de généralisation, l’organisation de rattrapages intra-année et la possibilité d’hybrider certaines activités (hors contraintes de laboratoire/terrain) offrent des marges d’adaptation aux profils « étudiant-travailleur » qui se multiplient depuis le Covid. Deux vecteurs structurent cette flexibilité : la reconnaissance des acquis (valorisation des apprentissages formels pour des dispenses ; VAE pour l’admission/dispenses sur acquis non formels, dans les limites minimales d’ECTS à accomplir) et la modularisation ouverte vers de futurs micro-crédits/certifications parallèles (ex. adossement de modules sportifs ADEPS dans certaines filières), le tout en préservant l’intégrité des grades (Bachelier 180 ECTS, Master 120 ECTS, exceptions à 60 ECTS) et des contenus minimaux fixés au niveau communautaire. Sur le plan pédagogique, la Haute École a décrit des innovations de parcours (unités intégratives, projets interdisciplinaires, hybridation ciblée, gamification) et un usage gradué du distanciel pour élargir l’accès sans dégrader les exigences de présence en atelier, labo, clinique ou entreprise. Enfin, la révision des programmes à l’horizon 2030 – avec des axes transversaux durabilité/genre/numérique rendus accessibles à tous les étudiantes et étudiants – doit consolider cette flexibilité, tout en gardant la lisibilité des référentiels pour l’employabilité et la mobilité internationale.

Analyse

Le développement des programmes en collaboration avec les milieux professionnels

de la HEPH-Condorcet illustre une articulation forte entre formation et monde socio-économique. Les stages constituent un pilier structurant, encadrés par des maîtres de formation pratique et complétés par des jurys intégrant des expertes et experts externes. Les collaborations vont au-delà de la simple immersion : des dispositifs d’alternance sont en place, par exemple en biopharmaceutique et en gestion de la maintenance électromécanique, répondant à des besoins identifiés par les secteurs concernés. La Haute École met également en œuvre des comités de filière et des certifications sectorielles (notamment via la CTI pour l’ingénierie), qui garantissent l’adéquation des programmes aux attentes professionnelles. Ce cadre de co-construction assure la pertinence des compétences développées et renforce la reconnaissance institutionnelle au niveau européen.

L’attractivité des formations en ingénierie bénéficient d’un double ancrage : une tradition historique forte dans la Province de Hainaut et une accréditation internationale (CTI, EUR-ACE) qui en atteste la qualité. Cette reconnaissance favorise la mobilité et l’employabilité des diplômé·es. L’école a su diversifier ses orientations (aérotechnique, automatisation, bio-industries, environnement, électricité, industrie), couvrant un spectre large et en phase avec les défis contemporains. En parallèle, les projets pédagogiques innovants (STEAM, PolicyLab) contribuent à valoriser les compétences transversales et à renforcer l’image de la filière, en particulier auprès des étudiantes et étudiants attirés par les enjeux de durabilité et d’innovation.

L’offre de la formation courte versus cycles longs illustre la complémentarité entre les bacheliers professionnalisants (180 crédits), les masters spécialisés et les cycles longs d’ingénieur (5 ans). Les filières courtes répondent à des besoins immédiats du marché du travail en assurant une insertion rapide et ciblée, tandis que les cycles longs forment des profils capables de piloter des projets complexes et de s’inscrire dans des dynamiques d’innovation et de recherche appliquée. L’existence de passerelles et de co-diplômations facilite la circulation entre ces formats. Cet équilibre permet à l’institution de répondre à la fois à la demande de qualification rapide et à la nécessité de former des expertes et experts de haut niveau.

Le Décret Paysage structure la flexibilité des formations à l’aide de l’organisation par blocs et unités d’enseignement, quadrimestrialisation, rattrapages intra-année. Condorcet exploite ce cadre pour proposer des parcours modulables adaptés aux profils d’« étudiant-travailleur », grâce à l’hybridation partielle des cours et à l’intégration de modalités à distance. La reconnaissance des acquis de l’expérience (VAE) et la valorisation des apprentissages formels ou non formels permettent d’individualiser les trajectoires. L’institution prépare également l’introduction de micro-certifications, qui devraient renforcer la formation continue et l’adaptabilité aux mutations professionnelles.

L’articulation entre enseignement et recherche et plus particulièrement la recherche appliquée occupe une place croissante dans l’identité de Condorcet, notamment via des projets ancrés dans le territoire et orientés vers l’innovation sociétale. Les initiatives pédagogiques comme STEAM et PolicyLab créent des passerelles directes entre apprentissage et recherche, en plaçant les étudiantes et étudiants dans des situations de résolution de problèmes réels ou de simulation immersive. Cette démarche favorise l’acquisition de compétences scientifiques et méthodologiques dès le bachelor et stimule une posture réflexive et critique. L’institution consolide ainsi une articulation qui nourrit à la fois l’enseignement, la recherche et le service à la collectivité.

| 1. Développement des programmes en collaboration avec les milieux professionnels | |

| 1.1 Analyser les stratégies adoptées pour intégrer des partenariats avec les entreprises | Les partenariats avec les entreprises sont intégrés par le biais de stages encadrés, de l’alternance et de certifications sectorielles. |

| 1.2 Identifier les pratiques innovantes de co-construction répondant aux besoins du marché | Des dispositifs de co-construction, tels que les comités de filière et l’ajustement des contenus aux besoins exprimés par les secteurs (biopharma, maintenance électromécanique), garantissent l’adéquation au marché. |

| 2. Attractivité des formations en ingénierie | |

| 2.1 Étudier les initiatives visant à renforcer l’attractivité des filières, notamment en lien avec l’employabilité | L’accréditation CTI et EUR-ACE renforce la reconnaissance internationale et l’employabilité des diplômé·es. |

| 2.2 Analyser les dispositifs mis en place pour attirer davantage d’étudiantes et d’étudiants | L’institution valorise des pédagogies innovantes (STEAM, PolicyLab) et la dimension durable, afin d’attirer une population étudiante diversifiée et engagée. |

| 3. Formation courte versus cycles longs | |

| 3.1 Comparer les programmes professionnalisants courts avec les filières classiques (5 ans) | Les bacheliers professionnalisants permettent une insertion rapide, tandis que les masters et cycles longs forment des profils capables de gérer des projets complexes. |

| 3.2 Identifier les forces et limites des deux systèmes (flexibilité, employabilité, transfert de compétences) | Les filières courtes offrent réactivité et accessibilité, mais les cycles longs garantissent une meilleure mobilité, une polyvalence accrue et une reconnaissance internationale. |

| 4. Flexibilité des formations | |

| 4.1 Explorer les dispositifs favorisant la modularité : VAE, micro-certifications, parcours hybrides | La modularité est soutenue par la quadrimestrialisation, la VAE, l’hybridation et les micro-certifications en cours de développement. |

| 4.2 Étudier l’effet de ces dispositifs sur la réussite académique et les parcours individualisés | Ces dispositifs facilitent les parcours individualisés, renforcent la réussite académique des étudiant·es-travailleur·ses et élargissent l’accès à la formation continue. |

| 5. Articulation entre enseignement et recherche | |

| 5.1 Analyser des exemples de collaboration réussie entre enseignement et recherche | Les projets STEAM et PolicyLab illustrent une intégration réussie entre enseignement et recherche appliquée. |

| 5.2 Identifier les pratiques favorisant la participation des étudiantes et des étudiants à la recherche dès le bachelor | La pédagogie par projet et la participation à des simulations immersives encouragent l’engagement des étudiant·es dès le bachelor. |

Conclusion

La Haute École Provinciale de Hainaut – Condorcet se présente comme une institution résolument ancrée dans son territoire et attentive aux besoins de la société dans son ensemble. Sa mission repose sur une articulation forte entre formation, recherche et service à la collectivité, en lien direct avec le tissu socio-économique et culturel régional. L’offre académique se distingue par sa diversité et sa complémentarité, allant des bacheliers professionnalisants aux masters, en passant par les filières d’ingénieur·es accréditées CTI et EUR-ACE. Cette variété permet de répondre aux besoins de publics différenciés tout en soutenant une logique de développement durable et d’innovation au service de la société.

Parmi les spécificités observées, le développement des bacheliers en apprentissage constitue un point d’attention majeur. Ces programmes, organisés en alternance avec les entreprises, traduisent un choix stratégique de la Haute École en faveur d’une formation étroitement articulée aux réalités professionnelles. Ils assurent aux étudiantes et étudiants une insertion rapide et solide sur le marché du travail, tout en apportant aux entreprises des jeunes diplômés opérationnels, capables de contribuer immédiatement à leurs activités. Ce modèle renforce le rôle de la Haute École comme vecteur de compétitivité et de dynamisme économique, en phase avec les attentes d’un territoire en pleine mutation industrielle et technologique.

La HEPH-Condorcet incarne également une institution proche de la société, dans laquelle les dimensions interdisciplinaires et sociétales occupent une place centrale. L’accent mis sur l’innovation pédagogique – à travers des projets comme STEAM ou PolicyLab – illustre la volonté d’intégrer pleinement les enjeux contemporains, tels que le changement climatique, la transition énergétique ou la durabilité, dans la formation des étudiantes et étudiants. Cette démarche contribue à développer chez eux non seulement des compétences techniques, mais également une conscience critique et une capacité d’adaptation aux grands défis mondiaux.

De plus, la Haute École se distingue par son ancrage local fort, tout en cultivant une ouverture internationale. Elle s’appuie sur des partenariats structurés avec des entreprises, des institutions publiques et des acteurs académiques, tant en Belgique qu’à l’étranger. Ces collaborations favorisent une cohérence entre formation, recherche et innovation, et ouvrent la voie à des synergies prometteuses dans les domaines de l’ingénierie, des sciences appliquées, du travail social ou encore de la santé publique.

En définitive, la HEPH-Condorcet partage avec la HES-SO une conception commune de la formation supérieure : professionnalisante, connectée au territoire et attentive aux dimensions humaines et sociales. La proximité linguistique et culturelle constitue un atout supplémentaire pour renforcer les collaborations, notamment dans le domaine des bacheliers professionnalisants et en apprentissage, qui correspondent pleinement à la typologie des Hautes Écoles Spécialisées. Ces convergences laissent entrevoir un potentiel de coopération accru, que ce soit en matière de mobilité étudiante, de recherche appliquée ou de projets conjoints au service de la société.

Remerciements

Je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères à Monsieur Alexandre Mabille, maître-assistant et coordinateur actif dans les relations internationales, pour l’organisation exemplaire de cette rencontre et la présentation des projets d’innovation pédagogique. Ses contributions, tant sur le plan académique qu’en matière d’ouverture internationale, ont enrichi nos échanges et permis de nourrir une réflexion prospective sur les collaborations futures.

Mes remerciements vont également à Monsieur Benoît Claus, coordinateur du Service des Affaires académiques et du Service de la Formation continue et de l’apprentissage tout au long de la vie, pour ses réponses précises et détaillées, qui ont grandement contribué à la compréhension du fonctionnement institutionnel et des spécificités pédagogiques de la HEPH-Condorcet.

Je souhaite aussi exprimer ma gratitude à Madame Axelle Leroy, Directrice-Présidente de la HEPH-Condorcet, pour sa présence et son accueil chaleureux lors de notre rencontre. Sa disponibilité et son implication témoignent de l’importance accordée par l’institution au développement de relations internationales solides et constructives.

Enfin, je remercie l’ensemble des personnes qui ont partagé leur temps, leurs expériences et leurs points de vue, que ce soit au cours du repas convivial ou dans le cadre des discussions formelles. Ces échanges de qualité ont constitué un moment précieux de dialogue, de compréhension mutuelle et d’ouverture vers de nouvelles perspectives de coopération.

À toutes et à tous, un grand merci pour votre disponibilité, votre engagement et votre ouverture, qui témoignent de la vitalité de votre institution et de son ancrage dans les défis contemporains. Ces échanges nourriront assurément les réflexions du Conseil de domaine Ingénierie et Architecture de la HES-SO.

1 https://www.condorcet.be/institution-condorcet.html, consulté le 21.09.2025.

2 https://files.condorcet.be/qualite/Documents_Publics/RGHE/HEPH-Condorcet%20-%20PPSC.pdf, consulté le 21.09.2025.

3 https://www.condorcet.be/documents/Brochures/Brochures_23-24/Brochure_dptm_de_la_communication_de_leducation_et_des_sciences_sociales_23-24.pdf, consulté le 21.09.2025.

4 https://www.condorcet.be/documents/Brochures/Brochures_23-24/Brochure_dptm_de_la_communication_de_leducation_et_des_sciences_sociales_23-24.pdf, consulté le 21.09.2025.

5 https://www.condorcet.be/formations.html, consulté le 21.09.2025.

6 https://formation-continue.unamur.be/steam, consulté le 21.09.2025.

7 https://education.lego.com/en-us/build-to-launch, consulté le 21.09.2025.

8 https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda, consulté le 21.09.2025.

9 https://www.climateinteractive.org/en-roads, consulté le 21.09.2025.