Brașov (Transylvanie, Roumanie)

La Transylvanie[1], présentée sur la carte de la Roumanie à la figure ci-dessous, occupe une place centrale dans l’histoire industrielle de la Roumanie. Déjà à l’époque romaine, ses ressources minières étaient exploitées, posant les bases d’un savoir-faire métallurgique qui allait marquer durablement la région. Au XIXe siècle, sous l’influence de l’Empire austro-hongrois, la Transylvanie connaît une phase intense d’industrialisation, notamment autour de la métallurgie, de la construction ferroviaire et de la fabrication de machines agricoles. La période de l’entre-deux-guerres voit la consolidation d’un tissu industriel dense et rentable : entre 1921 et 1938, les investissements sont multipliés par six et le capital industriel par près de dix-huit. La Transylvanie représente alors près d’un tiers de la production industrielle nationale, affirmant sa place stratégique dans le développement du pays.

La période communiste freine cet essor. L’industrialisation forcée, marquée par l’inefficacité et une gestion centralisée peu adaptée, dégrade progressivement les capacités d’innovation et d’investissement du pays. Après la chute du régime de Ceaușescu en 1989, la Transylvanie et la Roumanie en général, se tourne vers l’Europe. La Transylvanie, grâce à ses liens historiques avec les pays germanophones, profite tout particulièrement des investissements étrangers en Roumanie.

Aujourd’hui, si la région continue de s’appuyer sur des secteurs traditionnels comme l’automobile, l’ingénierie mécanique ou la fabrication de composants industriels, elle s’illustre également comme un pôle émergent de l’innovation technologique. Braşov et ses environs se démarquent particulièrement dans les domaines du numérique, de la cybersécurité et du développement logiciel. Plusieurs partenariats entre universités, incubateurs et entreprises régionales soutiennent cette évolution vers une économie fondée sur la connaissance. Ainsi, la Transylvanie conjugue héritage industriel et innovation technologique. Forte d’un capital humain qualifié, d’un positionnement géographique stratégique et d’un tissu entrepreneurial en pleine mutation, elle s’affirme aujourd’hui comme une région clé pour les transitions industrielles, numériques et écologiques en Europe centrale et orientale. La région de la Transylvanie est une région industrielle importante, représentant 27 % de la production industrielle en Roumanie.

Carte de la Roumanie avec la Transylvanie intégrant la région de Braşov (source : https://www.google.com/maps, consulté le 08.05.25).

[1] https://www.linkedin.com/pulse/role-transylvania-history-romanian-industry-thibault-delplanque-hnwif, consulté le 09.05.25.

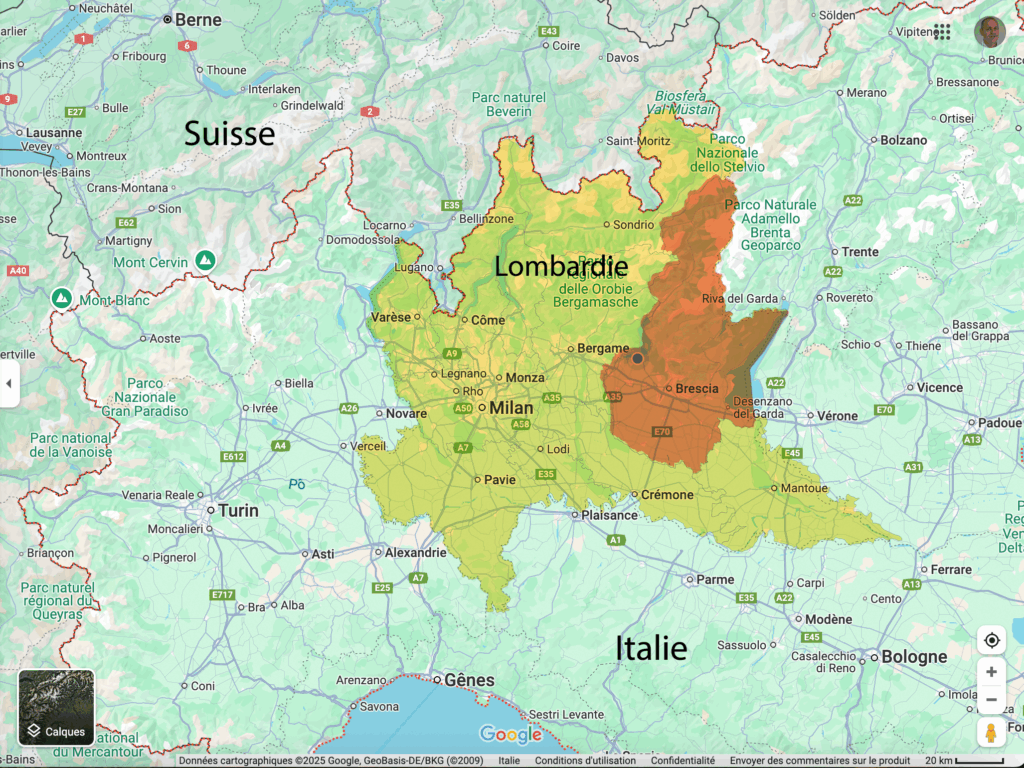

Brescia (Lombardie, Italie)

Située au nord de l’Italie, dans la région de Lombardie, Brescia est une ville au riche passé historique, dont les origines remontent à un oppidum celte conquis par les Romains au IIe siècle av. J.-C. Elle a conservé de nombreux vestiges antiques, dont un temple capitolin et une remarquable statue de la Victoire ailée. Durant le Moyen Âge, la ville devient une commune libre, puis passe successivement sous le contrôle de grandes familles italiennes avant d’être intégrée à la République de Venise au XVe siècle. À l’époque moderne, elle subit des dominations françaises et autrichiennes, et rejoint le Royaume d’Italie en 1859[2].

Depuis les années 1980, Brescia s’est imposée comme un centre industriel et logistique majeur, notamment dans les secteurs de la métallurgie, de la mécanique et des technologies. Elle dispose aussi d’un riche patrimoine culturel, religieux et artistique. Si la ville compte environ 190 000 habitantes et habitants, la province de Brescia s’étend sur près de 4’800 km², regroupe 205 communes et plus de 1,26 million d’habitantes et d’habitants (données 2024), avec une densité moyenne de 265 habitants/km². La province compte plus de 100’000 entreprises[3], [4].

[2] https://ugeo.urbistat.com/AdminStat/en/it/demografia/dati-sintesi/brescia/17/3, consulté le 05.05.2025.

[3] University of Brescia – A world of opportunities, Brochure de promotion reçue lors de la visite.

[4] https://www.britannica.com, consulté le 05.05.2025.

Turin (Piémont, Italie)

Située dans le nord-ouest de l’Italie, au cœur du Piémont, comme présenté à la figure ci-dessous, Turin bénéficie d’une position stratégique à la croisée des grands axes européens reliant la France et la Suisse à l’Italie. La région piémontaise s’étend des contreforts des Alpes à la plaine du Pô. Historiquement tournée vers l’ouest, la ville a développé des liens culturels et économiques forts avec la France, renforcés par la présence des grands cols alpins et des tunnels ferroviaires et routiers.

Turin s’est affirmée comme un pôle industriel majeur dès le XIXème siècle, et plus encore au XXème siècle avec l’essor de l’industrie automobile en tant que capitale historique du groupe Fiat. Cette base industrielle a permis l’émergence d’un tissu dense de PME actives dans les domaines du plastique, de la mécanique, de l’électronique, de la robotique, mais aussi dans le textile ou l’agroalimentaire. À l’instar de Brescia, la région présente une tradition manufacturière forte, mais se distingue par son ancrage dans les hautes technologies, notamment dans l’aérospatial, les biotechnologies et l’intelligence artificielle.

Sur le plan économique, le Piémont demeure l’une des régions les plus dynamiques d’Italie, représentant près de 9 % du PIB national. La tertiarisation de l’économie, amorcée dans les années 1980, a renforcé la présence d’activités liées à l’innovation, au design industriel, aux services avancés et à la recherche. La région s’appuie sur un écosystème académique dense, avec trois universités, des centres de recherche appliquée, ainsi que des partenariats solides entre monde académique et secteur productif, consolidés par la présence d’incubateurs et de parcs technologiques.

Enfin, Turin est aussi une ville de culture, d’art et d’histoire, profondément marquée par son passé de capitale du royaume de Savoie puis du royaume d’Italie. Le patrimoine architectural et muséal (musées, galeries, résidences royales) témoigne de cette richesse historique. Cette double dimension – industrielle et culturelle – confère à Turin une identité singulière, mêlant rigueur productive, ambition technologique et raffinement artistique[1].

Avec environ 4,3 millions d’habitant·es, la région du Piémont représente 7,3 % de la population italienne, tandis que la ville métropolitaine de Turin en regroupe à elle seule plus de 2,2 millions. Depuis les années 2010, la population piémontaise semble marquer un léger tassement, phénomène attribuable au vieillissement démographique et à une faible attractivité migratoire. Malgré cela, le tissu économique reste dense et dynamique, structuré autour d’un réseau de petites et moyennes entreprises (PME), avec une spécialisation notable dans les secteurs de l’automobile, de l’électronique, de l’agroalimentaire et des technologies de l’information. La région affiche une croissance économique soutenue ces dernières années, mais le taux de chômage (8,4 %) et surtout le taux d’inactivité (33,9 %) demeurent préoccupants, en particulier si on les compare à d’autres régions du nord de l’Italie. Ces indicateurs soulignent à la fois la solidité du tissu productif et les défis structurels du marché du travail local[2].

Au niveau éducatif universitaire, Turin dipose de deux institutions majeures : l’Université de Turin et le Politecnico di Torino. Ces deux institutions, complémentaires dans leurs missions, contribuent à faire de Turin un pôle universitaire de premier plan en Italie, avec une population étudiante dépassant les 100 000 personnes et un impact significatif sur le développement économique et social de la région.

[1] https://www.universalis.fr/encyclopedie/piemont, consulté le 13.05.2025.

[2] Unioncamere (2023), Les chiffres-clés du Piémont, https://pie.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/Studi/FR%20OPUSCOLO%20PIEMONTE%20%20(2)%20(1).pdf, consulté le 13.05.2025.

Chambéry

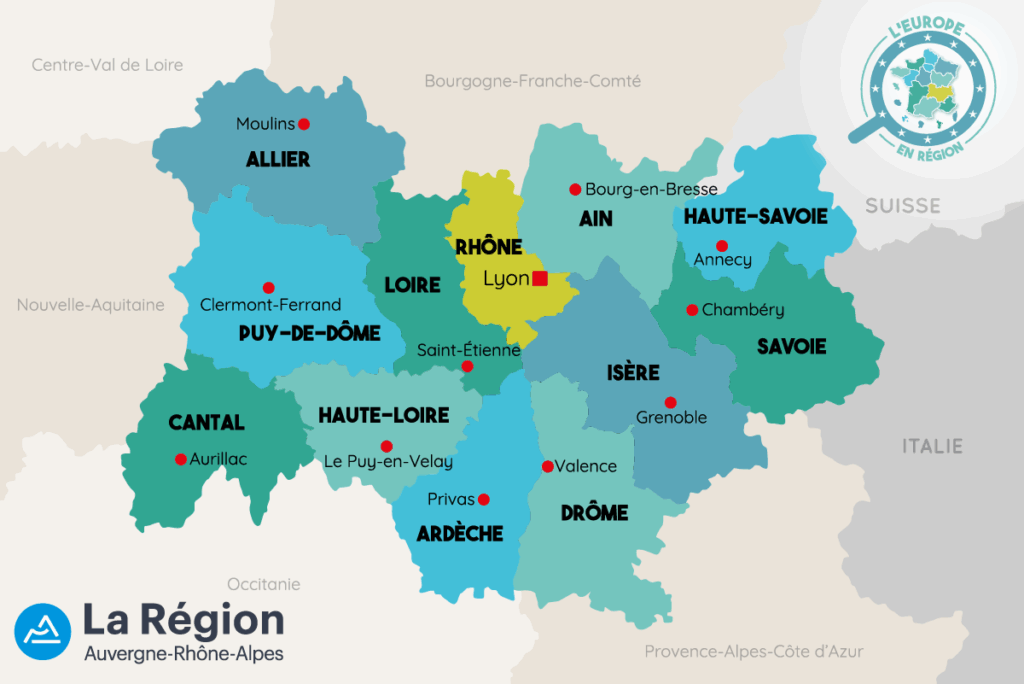

La région Auvergne-Rhône-Alpes (figure ci-dessous), qui comprend entre autres les départements de la Haute-Savoie et de la Savoie, est la première région industrielle de France en nombre d’emplois. Cette position s’appuie sur une histoire industrielle dense, un tissu diversifié de PME-PMI, et une culture de la production profondément ancrée dans les territoires. Si la désindustrialisation entamée dans les années 1990 a marqué le paysage, une dynamique de réindustrialisation est à l’œuvre depuis 2016. Elle se manifeste par une hausse des investissements, des relocalisations nettes depuis 2019 et l’émergence de nouvelles filières (électronique, dispositifs médicaux, joaillerie). En comparaison nationale, la région résiste mieux au recul industriel, tout en renforçant sa valeur ajoutée industrielle. Elle se distingue aussi par la présence d’un écosystème d’innovation puissant, en lien avec l’enseignement supérieur, même si la dynamique s’est légèrement infléchie en 2024. Ce contexte régional conforte le positionnement stratégique des établissements universitaires, notamment autour des questions de transition énergétique, d’écoconception et de systèmes industriels intelligents.

Région Auvergne-Rhône-Alpes (source : https://www.touteleurope.eu/l-europe-en-region/l-europe-en-region-auvergne-rhone-alpes, consulté le 28.05.25)

L’Université Savoie Mont Blanc (USMB) est présente dans les départements de Haute-Savoie et de Savoie présentée ci-dessous.

Haute Savoie et Savoie (source : https://www.google.com/maps, consulté le 22.05.25)

La Haute-Savoie[1] présente un profil économique hybride, combinant un fort dynamisme industriel – notamment dans les secteurs de la mécanique de précision, de l’agroalimentaire et du numérique – et une activité touristique structurante. Le département connaît une croissance démographique soutenue, portée à la fois par un excédent naturel et un fort solde migratoire. Un actif sur quatre résidant en Haute-Savoie est frontalier, ce qui crée des effets d’attractivité sur l’emploi mais aussi de tension sur le logement. Le tissu économique est marqué par une vitalité entrepreneuriale élevée, avec un marché du travail dynamique et un taux de chômage parmi les plus bas de France. Les qualifications des actifs reflètent le double ancrage industriel et tertiaire. Le développement d’une offre de formation adaptée, intégrant la transition écologique et les besoins des entreprises locales, est un enjeu stratégique pour les établissements d’enseignement supérieur de la région.

La Savoie[2], plus rurale et montagneuse, présente un tissu économique diversifié avec un poids important du tourisme, notamment hivernal, qui structure son attractivité. Le territoire est également porté par un socle industriel solide, notamment dans la métallurgie, la fabrication d’équipements et l’agroalimentaire. L’économie locale est caractérisée par un fort taux d’emploi dans les services et un bon niveau de vie médian. La population, plus âgée en moyenne, reflète une attractivité résidentielle mais aussi un besoin croissant d’adaptation des services et des dispositifs de formation. Les infrastructures de recherche, bien que moins concentrées que dans d’autres départements de la région, soutiennent néanmoins un développement territorial équilibré. Le lien entre formation supérieure, innovation territoriale et économie de montagne constitue un axe porteur à renforcer.

[1] https://plateforme-iet.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/informations-economiques/publications/panorama-socio-economique-de-la-haute-savoie, consulté le 23.05.2025.

[2] https://plateforme-iet.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/informations-economiques/publications/panorama-socio-economique-de-la-savoie, consulté le 23.05.2025.

Lyon

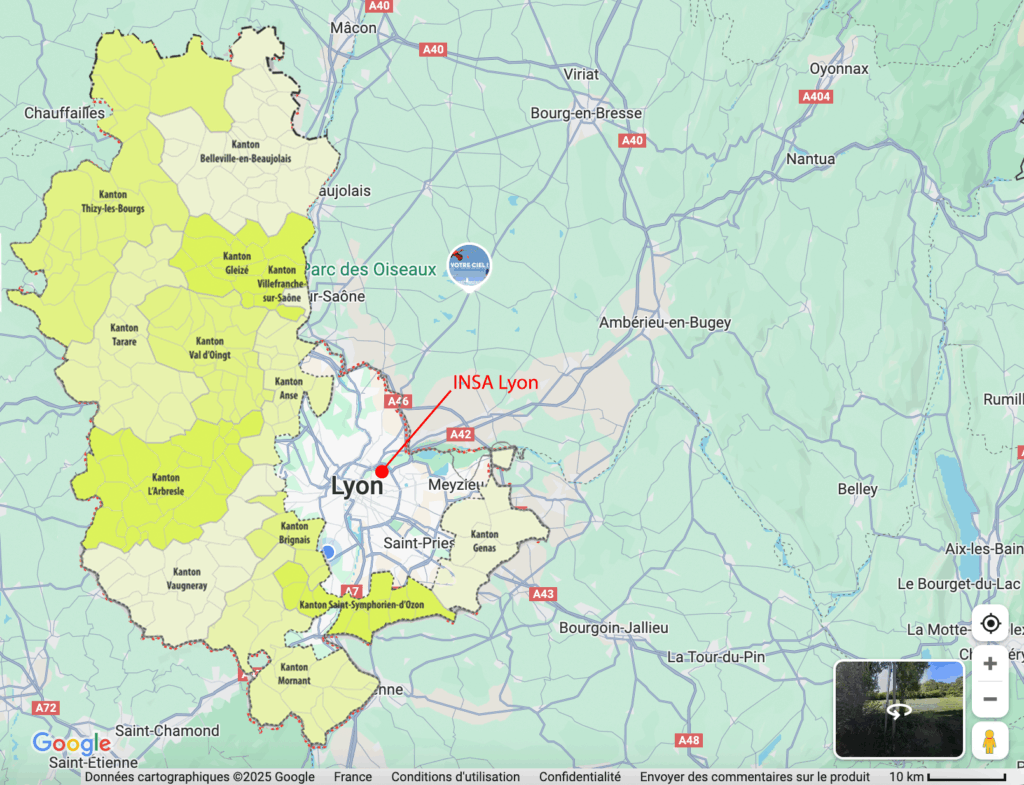

Situé au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes (voir la description de la région dans le chapitre « Chambéry » ci-dessus), le département du Rhône[1],[2] (figure ci-dessous) est la deuxième région économique française et quatrième région européenne en termes de PIB. Le département comprend la Métropole de Lyon qui constitue un véritable pôle d’attractivité économique, scientifique et industriel. Avec une population dépassant les 1.9 million d’habitants, dont près d’un tiers a moins de 25 ans, le territoire bénéficie d’un dynamisme démographique soutenu, porté par un solde naturel positif et une forte attractivité.

La structure économique se caractérise par une forte présence du tertiaire, mais l’industrie y conserve une place significative avec plus de 110’000 emplois salariés. Les filières de la chimie, de la pharmacie, des équipements industriels et de l’énergie sont particulièrement représentées, soutenues par un tissu dense de PME et de centres de recherche. La Métropole de Lyon est également un pôle d’innovation reconnu avec plus d’un tiers des brevets déposés dans la région, plusieurs pôles de compétitivité (LyonBiopôle, Techtera, CIMES…), et des établissements d’enseignement supérieur de renom, dont l’INSA Lyon.

Le territoire affiche des performances solides en matière d’emploi, avec un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale (6.4 %), un fort taux d’emploi (plus de 70 %) et un niveau de formation élevé : 56.7 % des actifs de 25 à 54 ans sont diplômés du supérieur. Le revenu médian y est également supérieur à la moyenne régionale, traduisant un pouvoir d’achat relativement favorable.

Enfin, l’internationalisation est un marqueur fort du territoire, tant en termes d’exportations (17.6 milliards d’euros, notamment en chimie, machines et pharmaceutique) que d’implantation d’entreprises étrangères. La connectivité du territoire (aéroports, gares TGV, port fluvial) et l’écosystème d’innovation positionnent Lyon et sa région comme un hub stratégique pour l’ingénierie, la recherche et les coopérations internationales.

Département du Rhône (source : https://www.google.com/maps et https://gifex.com/fr/fichier/carte-des-cantons-du-departement-du-rhone, consulté le 28.02.2025)

[1] https://ma-cci.lyon-metropole.cci.fr/sites/g/files/mwbcuj1836/files/2024-03/Chiffres%20clés%20du%20Rhône%20et%20de%20la%20Métropole%20de%20Lyon%202024.pdf, consulté le 28.05.2025.

[2] https://plateforme-iet.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/informations-economiques/publications/panorama-socio-economique-de-lindustrie-du-rhone, consulté le 23.05.2025.

Limoges

La région du Limousin (première figure ci-dessous) est composée des trois départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne dans la partie nord-ouest du Massif central. Elle est aujourd’hui intégrée à la région de la Nouvelle-Aquitaine (deuxième figure ci-dessous).

Du point de de la région de la Nouvelle-Aquitaine en se basant sur les statistiques de l’INSEE[1] et sur le Panorama socio-économique de la Région Nouvelle-Aquitaine[2], cette dernière présente un bilan contrasté. D’un côté, la région affiche des indicateurs globalement positifs : une croissance démographique soutenue (+0,5 % par an entre 2021 et 2024), une attractivité migratoire forte, une structure économique diversifiée et résiliente, ainsi qu’un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale. Cette dynamique est particulièrement visible dans les grandes métropoles comme Bordeaux, Pau ou Poitiers, qui concentrent une part importante de la population diplômée, de l’emploi industriel, des services et de la recherche. Les zones littorales et périurbaines bénéficient aussi d’un développement soutenu, avec une forte création d’entreprises et un poids élevé de l’activité présentielle, soutenue par le tourisme et l’économie résidentielle.

En revanche, certaines fragilités apparaissent dans les territoires plus ruraux et moins densément peuplés, notamment dans l’est de la région, en particulier dans l’ancienne région Limousin. Bien que ces territoires bénéficient eux aussi d’un solde migratoire souvent positif, les soldes naturels y sont négatifs et les dynamiques économiques plus modérées. L’emploi industriel y résiste, mais le tertiaire marchand est moins développé. Le revenu moyen y est plus faible, avec un taux de pauvreté plus élevé, notamment dans les intercommunalités rurales autonomes. L’accessibilité aux services, notamment de santé, y est plus réduite, posant des défis spécifiques à l’aménagement du territoire.

Le contexte économique du Limousin[3], bien que daté dans les données disponibles, offre un éclairage intéressant sur la structuration et les spécificités de cette région. Le Limousin se caractérise historiquement par une faible densité de population, un vieillissement démographique marqué et une économie duale : d’une part, une économie productive relativement diversifiée mais fragile, et d’autre part, une économie résidentielle alimentée par les transferts publics (retraites, prestations sociales, fonction publique). Le tissu industriel est essentiellement constitué de petites et moyennes entreprises, souvent sous-traitantes, exposées à une forte concurrence internationale, notamment dans les secteurs du métal, de l’électronique, de l’agroalimentaire et de la céramique.

Certaines filières spécifiques constituent des marqueurs régionaux, comme la filière bovine de qualité, le pôle de compétitivité en céramique technique, ou encore le secteur bois/papier fortement ancré dans le territoire. Cependant, ces filières souffrent d’un manque de structuration et d’investissements à grande échelle, limitant leur potentiel de développement. Le Limousin possède aussi quelques pôles d’excellence industrielle (électricité, céramique technique, agroalimentaire) souvent liés à la recherche, mais leur rayonnement reste limité comparé à celui des grandes métropoles régionales comme Bordeaux ou Poitiers.

Enfin, le secteur tertiaire est largement dominé par les services publics, avec une part importante de l’emploi concentrée dans l’éducation, la santé et l’action sociale. Les services marchands, notamment aux entreprises, restent en retrait, sauf pour certaines activités logistiques ou de sous-traitance. Globalement, le Limousin présente une économie plus stable que dynamique, reposant sur des équilibres fragiles et dépendante des politiques publiques de soutien.

Région du Limousin incluant les départements Haute-Vienne, Creuse et Corrèze (source : https://www.cartograf.fr/regions/limousin/carte_limousin_route_ville_rivieres.jpg, consulté le 03.06.2025)

Région de la Nouvelle-Aquitaine (source : https://gifex.com/fr/fichier/quels-sont-les-departements-de-la-nouvelle-aquitaine, consulté le 03.06.2025).

[1] https://www.insee.fr/fr/statistiques, consulté le 04.06.2025.

[2] https://nouvelle-aquitaine.scopbtp.org/articles/actualite-reseau/5822-panorama-socio-economique-de-la-region-nouvelle-aquitaine-edition-2024, consulté le 04.06.2025.

[3] https://www.haute-vienne.gouv.fr/contenu/telechargement/3858/26980/file/presentation_economique_Limousin_juin_2012.pdf, consulté le 04.06.2025.

Albi

(Albi, située dans le département du Tarn, fait partie de la région d’Occitanie[1] et [2] (figure ci-dessous). Cette dernière se situe au sud-est de la France et s’étend sur 13 départements, dont l’Ariège, l’Aude, l’Aveyron, la Haute-Garonne et le Gard. Avec ses 72’724 km², elle est l’une des plus vastes régions métropolitaines françaises. Elle compte près de 6.1 millions d’habitantes et d’habitants en 2023, soit 9 % de la population française, avec une croissance démographique soutenue par un solde migratoire positif. Toulouse, la capitale régionale, joue un rôle moteur dans cette attractivité, aux côtés de Montpellier.

Région à la fois dynamique et marquée par un certain vieillissement démographique (30 % de la population a plus de 60 ans), l’Occitanie affiche un taux de chômage de 8.6 % fin 2022, supérieur à la moyenne nationale (6.9 %), mais montre des signes positifs sur le marché du travail, avec des créations d’emplois notamment dans les services et le commerce. Elle concentre également plus de 1,5 million d’emplois salariés, en hausse de 7.4 % depuis 2019, et un tissu productif fortement orienté vers les services.

Le tissu économique occitan se distingue par sa diversité et son orientation vers les services marchands, le commerce et l’aéronautique. En 2022, plus de 96’000 entreprises ont été créées dans la région, dont 60 % sous forme de micro-entreprises. Les services représentent 63 % des établissements actifs, ce qui témoigne d’une forte tertiarisation de l’économie.

Autour d’Albi, plusieurs grandes entreprises contribuent à l’attractivité industrielle du territoire : RATIER-FIGEAC (aéronautique), SAFRAN, Pierre Fabre (pharmaceutique et cosmétique), ArcelorMittal, Aubert & Duval (métallurgie), mais aussi des groupes liés aux énergies, à l’agroalimentaire et à la santé. L’industrie aéronautique, notamment dans l’axe Toulouse-Albi-Castres, reste un pilier régional, avec une croissance significative du chiffre d’affaires (+6.4 % en 2024) et de forts besoins en profils qualifiés, en particulier dans les domaines de la productique, de l’automatisation et du numérique. Les perspectives 2025 sont globalement positives, avec une croissance attendue dans l’industrie (+4.3 %) et les services marchands (+5.2 %), même si des tensions persistent dans les secteurs du BTP et de l’hôtellerie-restauration. En matière de formation, la région se distingue par un nombre élevé d’apprentis (80’000 en 2022) et une forte dynamique dans l’enseignement supérieur à Toulouse et Montpellier, deux pôles universitaires de premier plan.

[1] https://www.touteleurope.eu/l-europe-en-region/l-europe-en-region-l-occitanie, consulté le 12.06.2025.

[2] https://www.cariforefoccitanie.fr/content/uploads/2024/04/Etude-socioeconomique-region.pdf, consulté le 15.05.2025.à venir dès le 16 juin)

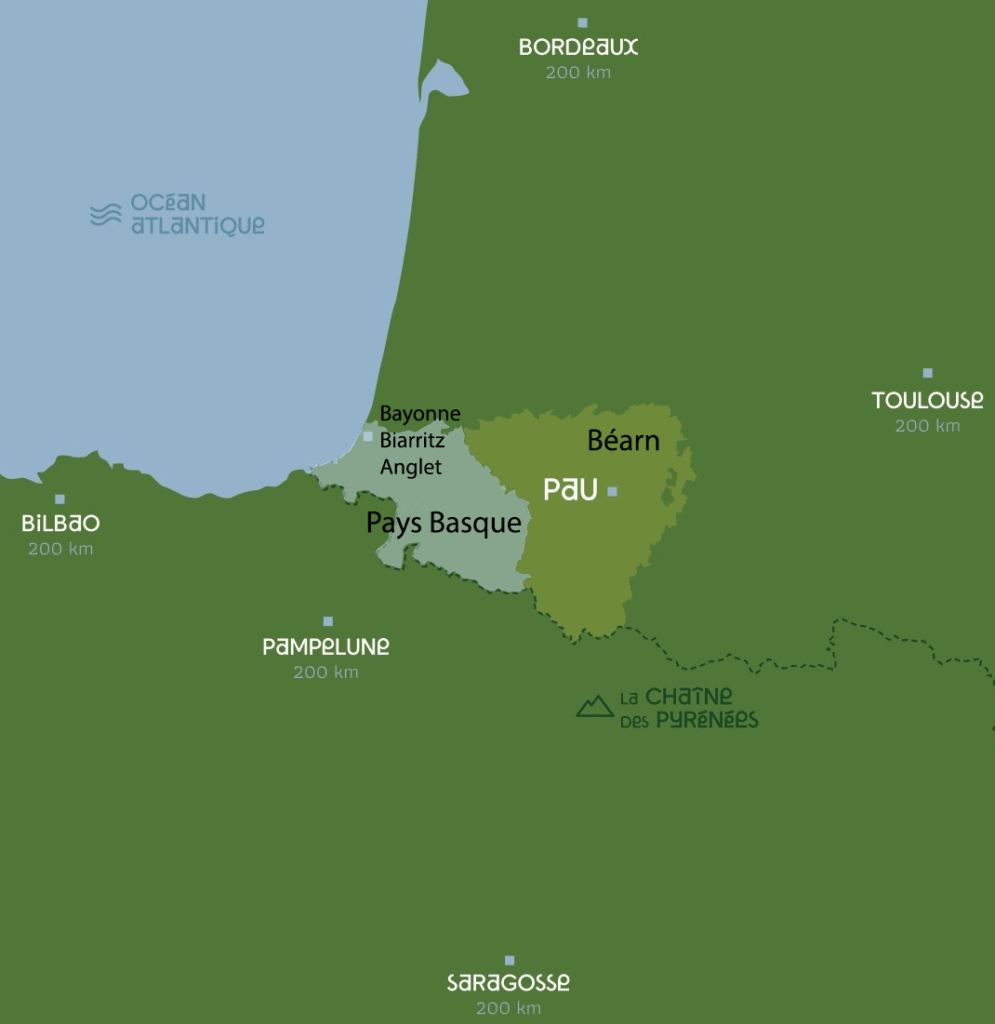

Pau

L’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) est intégrée à la région de la Nouvelle-Aquitaine (voir ci-dessus et le chapitre de Limoges pour la région de la Nouvelle-Aquitaine). Du point de la région de la Nouvelle-Aquitaine en se basant sur les statistiques de l’INSEE[1] et sur le Panorama socio-économique de la Région Nouvelle-Aquitaine[2], cette dernière présente un bilan contrasté. D’un côté, la région affiche des indicateurs globalement positifs : une croissance démographique soutenue (+0,5 % par an entre 2021 et 2024), une attractivité migratoire forte, une structure économique diversifiée et résiliente, ainsi qu’un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale. Cette dynamique est particulièrement visible dans les grandes métropoles comme Bordeaux, Pau ou Poitiers, qui concentrent une part importante de la population diplômée, de l’emploi industriel, des services et de la recherche. Les zones littorales et périurbaines bénéficient aussi d’un développement soutenu, avec une forte création d’entreprises et un poids élevé de l’activité présentielle, soutenue par le tourisme et l’économie résidentielle.

En revanche, certaines fragilités apparaissent dans les territoires plus ruraux et moins densément peuplés, notamment dans l’est de la région, en particulier dans l’ancienne région Limousin. Bien que ces territoires bénéficient eux aussi d’un solde migratoire souvent positif, les soldes naturels y sont négatifs et les dynamiques économiques plus modérées. L’emploi industriel y résiste, mais le tertiaire marchand est moins développé. Le revenu moyen y est plus faible, avec un taux de pauvreté plus élevé, notamment dans les intercommunalités rurales autonomes. L’accessibilité aux services, notamment de santé, y est plus réduite, posant des défis spécifiques à l’aménagement du territoire.

En se concentrant sur la région immédiate de l’université (Error! Reference source not found.), celle-ci est implantée à la jonction du Béarn et du Pays basque français, correspondant au département des Pyrénées-Atlantiques[3] avec sa double identité historique liée aux deux régions qui le forment et par sa géographie contrastée, entre chaînes pyrénéennes et façade littorale atlantique. Structuré autour de deux pôles majeurs, Pau et Bayonne, il concentre 680 000 habitantes et habitants, avec une croissance démographique portée principalement par son attractivité résidentielle et touristique. Le département présente un tissu économique solide, mêlant tradition industrielle et innovation. Le secteur tertiaire prédomine, mais l’industrie conserve une place importante, notamment dans l’aéronautique (Safran à Bordes et Bidos, Nexteam à Arudy), la chimie (plateforme de Lacq) ou encore l’agroalimentaire (usine Lindt à Oloron-Sainte-Marie). Les activités de recherche et développement sont bien représentées, portées notamment par le centre scientifique de TotalEnergies et l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, implantée également à Bayonne et Anglet. La part des cadres et professions intellectuelles supérieures y est supérieure à la moyenne régionale, traduisant un haut niveau de qualification. Doté d’un niveau de vie médian supérieur à la moyenne régionale et d’un taux de pauvreté relativement faible (12,3 %), le département affiche une économie diversifiée et un dynamisme certain. Ce cadre est renforcé par une excellente accessibilité (réseau autoroutier dense, présence d’un aéroport à Pau), une qualité de vie reconnue et une offre touristique variée (plage, montagne, thermalisme). L’ensemble fait des Pyrénées-Atlantiques un territoire attractif, bien ancré dans les dynamiques de transition économique, énergétique et écologique.

Partie orientale des Pyrénées-Atlantiques, le Béarn[4] est un territoire dynamique qui conjugue patrimoine naturel, tradition industrielle et innovation technologique. Il s’organise autour de sa capitale Pau, deuxième agglomération du département et pôle économique majeur du sud de la Nouvelle-Aquitaine. Pau bénéficie d’un tissu industriel dense et innovant, historiquement lié à l’exploitation du gaz dans le bassin de Lacq, aujourd’hui reconverti vers les énergies renouvelables, les géosciences et les matériaux avancés. Ce positionnement est renforcé par la présence d’acteurs industriels de premier plan comme TotalEnergies, Arkema (Groupement de Recherches de Lacq), Nexteam Group à Arudy, ou encore Safran. Le pôle universitaire de Pau, porté par l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) et plusieurs grandes écoles, joue un rôle clé dans l’écosystème territorial. Il soutient la formation supérieure, la recherche appliquée et les partenariats publics-privés dans une logique de développement durable. L’ensemble du territoire bénéficie ainsi d’infrastructures industrielles de pointe, d’un bassin d’emplois qualifiés, et d’un environnement de vie reconnu pour sa qualité et son accessibilité. Avec 25 % de la R&D de la région Nouvelle-Aquitaine et des investissements ciblés dans la transition énergétique et numérique, le Béarn s’affirme comme un moteur régional d’innovation, ouvert aux collaborations européennes et transfrontalières.

Le Pays basque français[5] et [6], structuré autour de l’agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz, constitue un pôle socio-économique majeur du sud-ouest de la Nouvelle-Aquitaine. Fort d’une population de plus de 300 000 habitantes et habitants répartis sur 158 communes, ce territoire transfrontalier au cœur de l’euro-région Pyrénées-Atlantiques se distingue par son attractivité touristique, son dynamisme entrepreneurial et sa diversité économique. Si l’économie résidentielle (tourisme, commerce, services, immobilier) domine sur le littoral, une activité productive significative perdure, notamment dans les secteurs de l’aéronautique (Dassault à Anglet, Lauak, Technoflex), de l’agroalimentaire, de la mode (Na Pali – Quiksilver) et des technologies numériques. Le tissu économique est principalement composé de très petites entreprises, mais aussi de quelques grands établissements industriels. La région bénéficie également d’un écosystème d’innovation porté par des structures d’accompagnement comme la Maison de l’économie sociale et solidaire de Biarritz, et s’appuie sur des effets locaux favorables liés à la coordination de ses acteurs et à la présence d’infrastructures de formation et de recherche. Si les indicateurs globaux classent le Pays basque parmi les territoires les moins vulnérables de la région, des disparités internes appellent à une gestion équilibrée de l’attractivité résidentielle et à un renforcement du pilier productif, dans une perspective de durabilité environnementale et sociale.

Département des Pyrénées-Atlantiques avec le Pays basque français et le Béarn (source : https://pays-de-bearn.fr/sections/portrait/le-bearn, consulté le 19.06.2025)

[1] https://www.insee.fr/fr/statistiques, consulté le 04.06.2025.

[2] https://nouvelle-aquitaine.scopbtp.org/articles/actualite-reseau/5822-panorama-socio-economique-de-la-region-nouvelle-aquitaine-edition-2024, consulté le 04.06.2025.

[3] https://www.insee.fr/fr/statistiques/5871022, consulté le 19.06.2025.

[4] https://pays-de-bearn.fr/sections/portrait/le-bearn, consulté le 19.06.2025.

[5] https://territoires.nouvelle-aquitaine.fr/articles/presentation-du-pays-basque, consulté le 19.06.2025.

[6] https://www.cotebasque.net/quels-sont-les-secteurs-de-leconomie-qui-dynamisent-le-pays-basque, consulté le 19.06.2025.

Pampelune

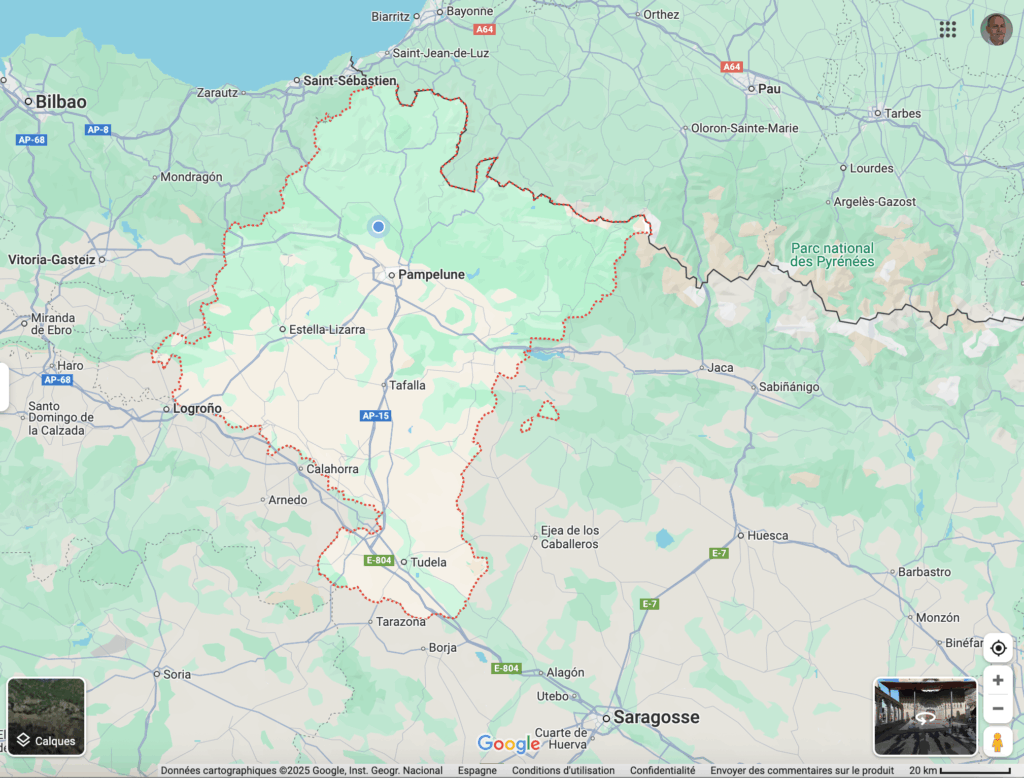

La région de Navarre1, 4 est (figure ci-dessous), située au nord de l’Espagne entre les Pyrénées et la vallée de l’Èbre, est une région autonome qui couvre une superficie d’environ 10’391 km², soit un peu moins du quart de la superficie de la Suisse. Elle est caractérisée par une grande diversité géographique, allant des zones montagneuses du nord – aux paysages proches de ceux du canton du Valais ou des Grisons – à des plaines fertiles et plus douces au sud, rappelant certains aspects de la région de l’Arc lémanique ou du Plateau suisse. En 2024, sa population est estimée à environ 680’000 personnes, en croissance de 0.9 % par rapport à l’année précédente. Cette légère augmentation témoigne d’un certain dynamisme démographique, bien qu’inégalement réparti selon les territoires, avec un pôle métropolitain fort à Pampelune (Iruña, 204’000 habitant·es, soit environ 30 % de la population de la région), capitale de la région, contrastant avec des zones rurales où la croissance est plus faible, voire négative.

En 2024, le produit intérieur brut (PIB) de la Navarre devrait croître de 2,5 %, avec une accélération prévue à 2,8 % en 2025. Ce rythme est supérieur à celui de la zone euro, mais légèrement inférieur à la moyenne espagnole. Cette dynamique repose sur une reprise du secteur industriel au premier semestre, ainsi que sur une progression continue des services et du tourisme. Pampelune joue un rôle moteur, en contraste avec les zones rurales ou non métropolitaines où l’activité progresse plus lentement, voire recule ponctuellement.

Le tissu industriel navarrais bénéficie d’une spécialisation dans les biens d’équipement et de consommation, qui compensent partiellement les faiblesses des secteurs de l’énergie et des biens intermédiaires encore affectés par les séquelles de la pandémie. Malgré une baisse des exportations de 5,5 % en 2023 (contre -1 % pour l’Espagne), certains secteurs comme l’automobile et l’agroalimentaire reprennent de la vigueur en 2024. La dépendance vis-à-vis de la demande européenne reste cependant un facteur de vulnérabilité, notamment vis-à-vis de la conjoncture allemande et française.

Le tourisme enregistre une croissance notable avec une augmentation de 107 % des paiements par carte étrangère dans la région entre 2023 et 2024, bien au-delà de la moyenne nationale (+27 %). Cette tendance traduit un regain d’attractivité pour les visiteurs internationaux, même si leur part dans la consommation régionale (2,5 %) reste faible comparée à la moyenne nationale (8 %).

Le marché de l’emploi affiche des signes contrastés. L’affiliation à la sécurité sociale a augmenté au premier semestre 2024, particulièrement dans la capitale, mais elle s’est essoufflée au troisième trimestre, notamment hors zone urbaine. La Navarre affiche un taux de chômage bas à l’échelle espagnole, avec une prévision de 7.4 % pour 2025, mais l’augmentation de la population active est freinée par le vieillissement et une immigration moins dynamique que dans d’autres régions.

La région souffre d’un déficit de main-d’œuvre qualifiée, notamment dans le secteur technologique et industriel, malgré une formation professionnelle et universitaire réputée. Ce déficit, conjugué à des problèmes d’accessibilité au logement à prix abordable, freine la capacité d’attraction et de rétention du capital humain.

En dépit de ses performances économiques, la Navarre a connu une dégradation de ses indicateurs sociaux en 2023. Le taux AROPE (population à risque de pauvreté ou d’exclusion sociale) est passé à 17.2 %, contre 14.5 % en 2022, soit une augmentation de près de 20’000 personnes. Ce chiffre reste inférieur à la moyenne nationale (26.5 %), mais marque un tournant préoccupant pour une région qui était jusqu’alors parmi les plus épargnées.

Cette augmentation touche particulièrement les enfants (28.4 % des moins de 18 ans en situation AROPE), les hommes (17.5 % contre 16.9 % pour les femmes), ainsi que les habitantes et habitants des zones urbaines (17.6 %). Le taux de pauvreté monétaire a également atteint un record de 13.8 %, avec une hausse significative chez les hommes (+5.5 points), dépassant désormais celui des femmes.

La pauvreté sévère, qui concerne les personnes vivant avec moins de 611 € par mois, touche désormais 7.7 % de la population navarraise, soit plus de la moitié des personnes en situation de pauvreté. Ce taux est le plus élevé jamais enregistré dans la région, en dépit d’une protection sociale active.

Par ailleurs, les pensions de retraite insuffisantes touchent plus d’un quart des retraité·e·s navarrais, avec un impact accentué sur les femmes (pensions de veuvage souvent très faibles). Ces données soulignent le rôle crucial des politiques publiques pour maintenir la cohésion sociale dans un contexte de vieillissement.

La Navarre est fortement exportatrice, en particulier vers la zone euro. En 2024, les exportations réelles sont encore 26 % en deçà de leur niveau de 2019, malgré une amélioration dans l’automobile et les biens alimentaires. La réorientation vers des secteurs plus résilients, comme l’énergie renouvelable ou la digitalisation industrielle, constitue un enjeu majeur.

Les prix de l’énergie – notamment l’électricité – ont fortement baissé, conférant à la région un avantage compétitif pour son industrie électro-intensive. La transition vers des véhicules électriques reste toutefois incertaine pour le secteur automobile, avec un besoin fort de soutien à l’innovation et à l’investissement productif.

L’inflation est contenue à 1.1 % en septembre 2024 en Navarre (1.5 % en moyenne en Espagne), ce qui améliore le pouvoir d’achat. Le ralentissement des prix des matières premières, de l’énergie et de l’alimentation, couplé à une baisse des taux d’intérêt, stimule le crédit et la consommation privée. Le secteur de la consommation – notamment transport, restauration et loisirs – continue donc de croître à un rythme soutenu (+14 % sur les neuf premiers mois de 2024).

La politique budgétaire régionale dispose d’une certaine marge, ce qui pourrait permettre à la Navarre de limiter les effets de l’ajustement fiscal prévu dans l’Union européenne à partir de 2025.

Malgré une base économique solide, la Navarre doit relever plusieurs défis structurels : attirer et former du capital humain, diversifier son tissu industriel, renforcer l’accès au logement et contenir les inégalités sociales croissantes. La région peut capitaliser sur sa position géographique stratégique, sa tradition industrielle et ses infrastructures éducatives pour faire face à ces enjeux.

La réussite de cette transition dépendra de la capacité des autorités locales à mettre en œuvre des politiques coordonnées, tournées vers l’innovation, la solidarité sociale et la soutenabilité environnementale.

Région de Navarre (source : https://www.google.com/maps, consulté le 22.06.2025).

[1] https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/spain-navarre-economic-outlook-2024, consulté le 22.06.2025.

[2] https://www.eapn.es/estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/Informe_AROPE2024_Navarra.pdf, consulté le 22.06.2025.

Irlande et région de Cork

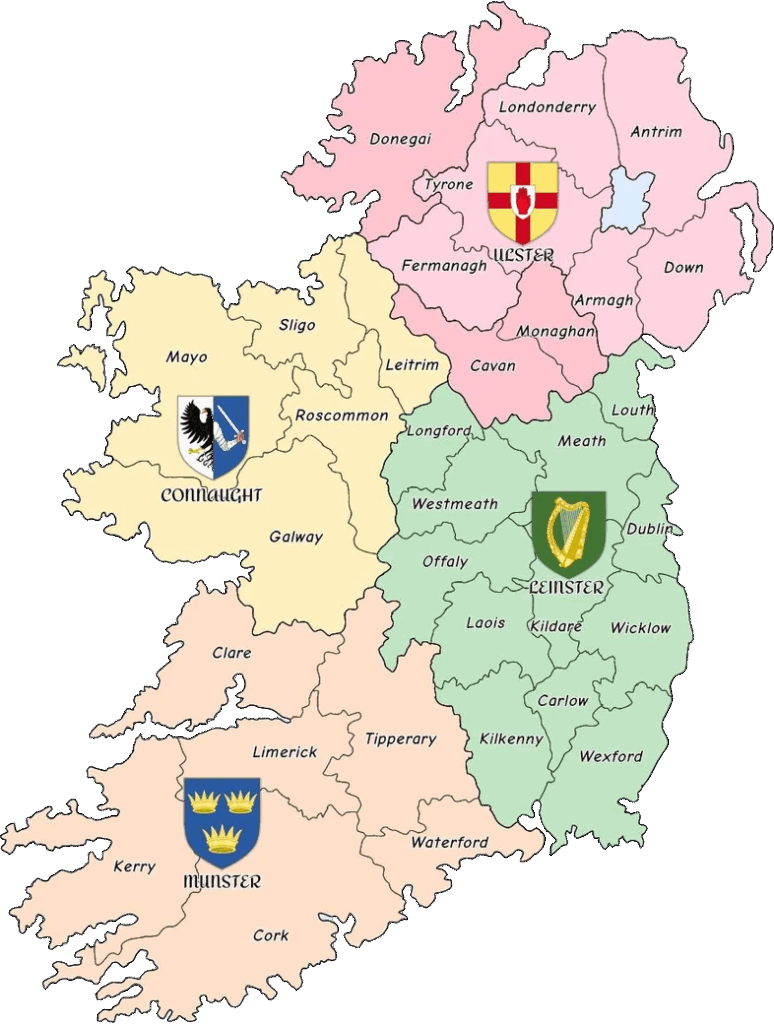

L’Irlande[1] est traditionnellement divisée en quatre provinces historiques : Connacht, Ulster, Munster et Leinster. Ces provinces structurent encore aujourd’hui l’imaginaire collectif et culturel du pays. Comme l’illustre la figure ci-dessous, ces provinces n’ont toutefois aucun rôle administratif : elles représentent avant tout un héritage historique et identitaire, qui se manifeste dans la vie culturelle, le sport gaélique ou encore certaines pratiques linguistiques.

Figure de l’Irlande avec les régions (source : https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/1cyquv0/map_of_irish_counties_and_provinces, consulté le 19.08.25)

Chaque province possède des traits distinctifs. Connacht est marquée par de fortes traditions gaéliques et par des paysages emblématiques tels que le Connemara ou les îles d’Aran. L’Ulster s’étend en partie sur l’Irlande du Nord. Elle reflète une histoire façonnée par des influences multiples et abrite des sites naturels majeurs comme la Chaussée des Géants. Le Munster se distingue par ses paysages côtiers spectaculaires comme les falaises de Moher ou la péninsule de Dingle ainsi que par la vitalité culturelle de Cork et de Kerry. Enfin, le Leinster concentre la capitale Dublin et la majorité de la population, combinant un dynamisme contemporain avec un riche patrimoine historique.

Les données économiques récentes mettent en évidence la forte concentration de richesses et d’emplois autour de Dublin et, dans une moindre mesure, de Cork. En 2023, le revenu disponible par habitant atteignait 32’393 € à Dublin, soit 14 % au-dessus de la moyenne nationale (28’370 €), et 29’876 € à Cork, plaçant ces deux villes parmi les plus prospères du pays. Limerick occupait la troisième place avec 29’491 €, tandis que Longford enregistrait le revenu disponible le plus bas avec 22’251 €. Sur le plan de l’emploi, plus d’un tiers (35 %) des personnes actives travaillaient à Dublin, 12 % à Cork et 6 % à Galway. En termes de produit intérieur brut, Dublin se situait largement en tête avec 248,3 milliards d’euros, suivie par la région du Sud-Ouest (Cork et Kerry) avec 123,3 milliards d’euros, confirmant ainsi le poids économique prépondérant de ces deux pôles régionaux.

La République d’Irlande compte environ 5,5 millions d’habitantes et d’habitants, dont 15 % ont plus de 65 ans, pour un territoire d’environ 70’273 km². Par comparaison, la Suisse compte 9 millions d’habitants sur une superficie de 41’285 km². La densité de population irlandaise est donc nettement plus faible, avec 77 habitants par km² contre 219 habitants par km² en Suisse. Cette différence est renforcée par une forte concentration démographique autour de la capitale : près de 40 % de la population irlandaise vit dans la région du Grand Dublin.

Cork[2],[3] est la deuxième agglomération urbaine d’Irlande avec plus de 210’000 habitantes et habitants dans la ville et près de 305’000 dans l’aire métropolitaine. Elle s’impose comme le moteur économique du sud-ouest du pays, contribuant à près de 19 % du PIB national. Son rôle stratégique s’appuie à la fois sur son dynamisme démographique, un environnement d’affaires attractif et la présence de deux universités majeures – University College Cork et Munster Technological University – qui forment chaque année plusieurs dizaines de milliers d’étudiantes et d’étudiants. Cette base académique alimente un réservoir de compétences diversifiées, facilitant l’implantation et le développement d’entreprises innovantes.

L’économie locale se caractérise par une forte présence des multinationales : près de 200 entreprises internationales, dont Apple, Janssen, Pfizer, AbbVie, Merck ou encore Logitech, y ont établi leurs sièges ou centres stratégiques. Ces sociétés sont organisées en véritables clusters dans des secteurs porteurs tels que les sciences de la vie et la pharmaceutique, les technologies de l’information et de la communication, la cybersécurité, ainsi que les services financiers et professionnels. L’industrie pharmaceutique et biopharmaceutique constitue un pilier essentiel, avec plus de 10’000 emplois directs et plus de 10 milliards d’euros d’investissements sur la dernière décennie. À côté de ces acteurs mondiaux, le tissu des PME et des entreprises locales demeure également un levier important pour la vitalité économique et la création d’emplois.

Cette dynamique s’accompagne de défis structurants[4]. Le besoin en logements abordables, la pression sur les infrastructures de transport et l’accessibilité numérique constituent des enjeux identifiés par la Chambre de commerce de Cork et les collectivités locales. L’essor de nouvelles formes de travail, notamment le télétravail, ouvre toutefois des perspectives pour l’équilibre territorial et la revitalisation des zones rurales. De plus, la transition énergétique occupe une place croissante dans la stratégie régionale, notamment grâce au potentiel du port de Cork pour accueillir le développement de l’éolien flottant en mer Celtique. Enfin, la structure socio-économique de la ville reflète une grande diversité sociale. Si la population est globalement plus éduquée que la moyenne nationale (37 % diplômés du supérieur contre 33 % au niveau national), des inégalités demeurent, en particulier dans certains quartiers classés comme défavorisés (RAPID Areas) où le taux de chômage est nettement plus élevé. Les politiques locales visent dès lors à renforcer la cohésion sociale, à promouvoir un développement urbain durable et à maintenir l’attractivité de Cork en tant que pôle universitaire, scientifique et économique de premier plan.

[1] https://www.ireland.com/en-gb/help-and-advice/practical-information/irelands-counties-and-provinces, consulté le 18.08.2025.

[2] https://www.corkcity.ie, consulté le 20.08.2025.

[3] https://www.corkcity.ie/media/1l4pq052/cork-city-socio-economic-summary-profile.pdf, consulté le 20.08.2025

[4] https://www.corkchamber.ie/wp-content/uploads/2023/06/Cork-Chamber-Submission-County-LECP-1-1.pdf, consulté le 20.08.2025.

Royaume Uni

Généralités

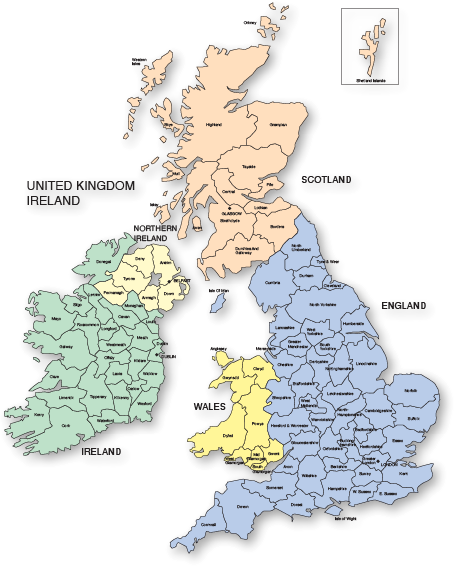

Le Royaume-Uni , comme présenté à la figure ci-dessous, est composé de l’Angleterre, de l’Écosse, du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord, est un pays insulaire au nord-ouest de l’Europe. Sa population[1] en 2023 est d’un peu plus de 68 millions de personnes et est comparable, en nombre de personnes, à la France.

Royaume-Uni avec ses 4 régions (source : https://www.freeusandworldmaps.com/world-countries-united-kingdom-and-ireland-clip-art-maps, consulté le 25.08.25).

Avec une superficie de 243’610 km² (environ 70 % de la taille de l’Allemagne), il figure parmi les grands pays européens. Il compte en moyenne 284.2 habitant·es au km2. La population, fortement urbanisée (84 %), se concentre principalement en Angleterre, qui regroupe à elle seule environ 84 % des habitantes et habitants, dont un sur huit réside à Londres. L’Écosse et le Pays de Galles réunissent un peu plus de 13 % de la population, tandis que l’Irlande du Nord représente moins de 3 %. À l’inverse, de vastes régions du nord restent faiblement peuplées[2]. D’une manière générale, le Royaume-Uni correspond avec son économie à un des pays les plus développées au monde et ce, en affichant l’un des taux de criminalité les plus bas à l’échelle internationale.

Étant donné sa position de premier plan dans l’économie mondiale, il est régulièrement classé parmi les pays les plus innovants et abritant un nombre significatif de grandes entreprises internationales telles que HSBC Holdings, Shell Plc ou encore BP. Sa capacité à conjuguer recherche, innovation et attractivité économique lui permet de rester un acteur majeur sur la scène globale, avec une présence particulièrement marquée dans les secteurs stratégiques de la finance, de l’énergie, de la pharmacie et de l’industrie.

L’économie britannique repose principalement sur les services, qui représentent une part très importante de son produit intérieur brut. Londres s’affirme comme l’un des centres financiers mondiaux, mais le pays conserve également un socle industriel diversifié, allant de l’aéronautique et de la construction navale à l’automobile, aux technologies de pointe et à la production pharmaceutique. Cette combinaison d’un secteur tertiaire puissant et d’une industrie hautement spécialisée illustre la capacité du Royaume-Uni à maintenir sa compétitivité dans un environnement économique globalisé.

La région d’Edinburgh

L’Écosse et ses trois grandes régions

Au 30 juin 2023, la population de l’Écosse[3] était estimée à 5.49 millions d’habitants, en hausse de 0.8 % sur une année, soit la plus forte progression depuis plus de sept décennies. Cette croissance est essentiellement portée par les migrations internationales, qui représentent un apport trois à quatre fois supérieur à celui des migrations internes en provenance du reste du Royaume-Uni. Dans le même temps, le vieillissement démographique se confirme : plus de 20 % de la population a désormais plus de 65 ans, une part en constante augmentation, tandis que les jeunes de 0 à 15 ans ne représentent plus que 16 % et leur proportion tend à diminuer. Comme dans de nombreux pays européens, la population des régions rurales recule, alors que les grandes villes comme Édimbourg, Glasgow ou Aberdeen concentrent l’essentiel de la croissance démographique.

Avec une superficie d’environ 78’800 km², l’Écosse[4] couvre près du double du territoire suisse (41’300 km²), mais avec une densité de population nettement plus faible : environ 65 habitants/km² contre plus de 200 habitants/km² en Suisse. Le pays présente une grande diversité géographique, allant des plaines fertiles et zones industrielles densément peuplées aux montagnes isolées et aux îles inhabitées. L’Écosse comprend environ 790 îles, dont une centaine sont habitées, réparties entre les archipels des Orcades, des Shetland et des Hébrides intérieures et extérieures.

Le territoire écossais est traditionnellement divisé en trois grandes régions. Les Southern Uplands, au sud, se caractérisent par des collines pastorales et des vallées isolées, parmi lesquelles se trouvent certains des villages les plus reculés du pays. La Central Lowlands regroupe les principales agglomérations, notamment Édimbourg, Glasgow et Dundee, et constitue le cœur historique de l’industrialisation, aujourd’hui tourné vers les services et les technologies. Enfin, les Highlands, qui couvrent la majorité du territoire, se distinguent par leurs vastes étendues montagneuses, leurs lochs et un climat rude, offrant un contraste marqué avec les régions plus densément peuplées du centre.

Les secteurs[5] des activités professionnelles, scientifiques et techniques, de la construction et du commerce de gros et de détail constituent les piliers de l’économie écossaise, regroupant à eux seuls plus d’un tiers des entreprises privées du pays. Cette concentration illustre le poids croissant des services à haute valeur ajoutée, des activités liées au bâti et des échanges commerciaux. Entre 2023 et 2024, l’ensemble des entreprises enregistrées a connu une légère croissance, portée notamment par la construction qui enregistre l’évolution la plus marquée. La dynamique reste toutefois contrastée selon les branches, certaines affichant une stabilité alors que d’autres poursuivent une progression régulière, confirmant la diversité et la résilience du tissu économique écossais.

Au niveau industriel[6],[7], il est possible de citer les industries suivantes :

- Énergie – Le secteur de l’énergie, avec 42’000 emplois et une valeur ajoutée brute de £ 9.1 milliards, est un domaine structurant, marqué par une transition engagée vers les renouvelables et la décarbonation de la chaleur et des transports. L’offshore wind, y compris flottant, constitue la filière phare, portée par un important pipeline de projets (ScotWind, ainsi que le cycle INTOG pour l’électrification des installations pétro-gazières). Le pays présente des références précoces, comme la première ferme marémotrice communautaire ou le premier parc éolien flottant, et mise aussi sur l’hydrogène, le stockage et les technologies de captage et stockage du carbone (CCUS), avec des zones dédiées à la transition énergétique et un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2045.

- Spatial et aérospatial – Le secteur spatial et aérospatial, qui emploie environ 11’000 personnes pour une valeur ajoutée brute de £ 300 millions, couvre l’ensemble de la chaîne de valeur : nanosatellites, fabrication de lanceurs, lancements verticaux et exploitation des données (observation de la Terre, analyse). Les projets de spaceports – dont un site carboneutre en cours à Sutherland – s’accompagnent d’un accent marqué sur la soutenabilité (carburants « verts », réduction des débris, feuille de route nationale). Les usages de la donnée spatiale vont de la biodiversité au suivi environnemental, avec un écosystème académique-industriel actif.

- Numérique et technologies – Le numérique et les technologies représentent 76’000 emplois et une valeur ajoutée brute de £ 6.8 milliards. Ce secteur constitue un moteur d’investissement et d’emploi, avec des pôles visibles à Édimbourg (notamment autour des données et des start-ups) et à Glasgow (fintech, cybersécurité, logiciels, jeux). Le tissu d’entreprises et d’infrastructures d’innovation (laboratoires, plateformes d’essai en conditions réelles) s’appuie sur un flux régulier de diplômé·es dans les disciplines digitales, ce qui alimente la croissance du secteur.

- Services financiers – Les services financiers, avec environ 145’000 emplois et une valeur ajoutée brute de £ 14.3 milliards, occupent une place centrale. L’écosystème associe grandes banques, gestion d’actifs, paiements et assurance. L’importance historique d’Édimbourg et de Glasgow comme centres financiers s’accompagne aujourd’hui d’une forte dynamique d’innovation.

- Fintech – Le secteur de la fintech, qui emploie environ 11’300 personnes et génère une valeur ajoutée brute estimée à £ 2.1 milliards, illustre cette dynamique, avec plusieurs centaines d’entreprises actives dans la RegTech, l’intelligence artificielle appliquée à la finance ou la blockchain. Une part importante des sociétés présentes en Écosse opère désormais à l’international, confirmant le positionnement du pays comme hub d’innovation financière.

- Agroalimentaire – L’agroalimentaire, avec 122’000 emplois et une valeur ajoutée brute de £ 5.4 milliards, s’appuie sur des ressources naturelles abondantes, une orientation vers la recherche et développement (procédés, emballages bas carbone, valorisation de coproduits) et des compétences couvrant la production, la transformation et les technologies alimentaires. Outre les filières historiques, notamment les boissons fermentées et distillées, des opportunités se développent autour des produits à faible teneur en alcool, de la capture du CO₂ issu de la fermentation et de l’agritech.

- Sciences de la vie – Le secteur des sciences de la vie emploie environ 42’500 personnes pour une valeur ajoutée brute de £ 4.6 milliards. Il constitue l’un des plus grands clusters européens, allant de la découverte de médicaments et des diagnostics à la médecine de précision et aux technologies médicales. L’écosystème est soutenu par des centres d’excellence (par exemple l’IRM 7 Tesla clinique, des centres d’innovation en fabrication de médicaments et en procédés continus), des données de santé structurées et des coopérations étroites entre industrie, NHS, universités et pouvoirs publics.

- Tourisme – Le tourisme, qui mobilise environ 245’000 emplois et génère une valeur ajoutée brute de £ 4.96 milliards, combine attractivité paysagère, patrimoine et grands événements, avec une trajectoire orientée vers le « Destination Net Zero ». Les segments en croissance incluent le cyclisme et les sports outdoor, le golf et le « whisky tourism », appuyés par des investissements dans les infrastructures et l’expérience visiteur.

- Chimie et biotechnologie industrielle – Le secteur de la chimie et de la biotechnologie industrielle, qui représente environ 11’000 emplois et une valeur ajoutée brute de £ 2.14 milliards, occupe une place historique, avec des sites intégrés comme Grangemouth, des capacités de recherche reconnues et des plateformes d’innovation (IBioIC, CMAC, MMIC). Les priorités portent sur la décarbonation des procédés, le développement de bioraffineries, la fabrication continue et la montée en compétences, dans une logique de co-localisation et de chaînes d’approvisionnement établies.

- Industries créatives – Enfin, les industries créatives et le secteur du jeu vidéo emploient environ 114’500 personnes et contribuent à hauteur de £ 5.7 milliards en valeur ajoutée brute. Elles couvrent un spectre allant du cinéma et de la télévision à la musique, au design et au gaming, avec des productions mondialement connues comme Outlander ou Grand Theft Auto, témoignant de la vitalité culturelle et technologique de l’Écosse.

La région des Central Lowlands

La région des Central Lowlands[8] constitue le principal corridor géographique de l’Écosse, reliant la côte est à la côte ouest. Elle concentre la majorité des grandes villes et environ 75 % de la population écossaise, soit près de 4 millions de personnes répartis sur une superficie d’environ 1’550 km². Cet espace relativement restreint se distingue par une densité de population élevée et par un tissu urbain particulièrement développé.

Véritable cœur économique et industriel de l’Écosse, la région joue un rôle central dans les activités de construction et d’aménagement. Grâce à la concentration de son développement urbain, à ses infrastructures de transport et à la diversité de ses marchés, elle est également en première ligne pour expérimenter et mettre en œuvre les principes de l’économie circulaire dans le domaine de la construction.

Édimbourg

Au niveau de la région d’Édimbourg, la capitale[9] demeure le centre économique de l’Écosse et l’une des villes les plus dynamiques du Royaume-Uni après Londres. Elle se distingue par une main-d’œuvre hautement qualifiée, une forte concentration d’entreprises à forte croissance et la présence de centres d’excellence dans des secteurs innovants tels que les sciences de la vie, les données et la fintech. Malgré ces atouts, la ville a été touchée par la crise sanitaire, qui a creusé les inégalités et laissé de nombreuses entreprises sous pression financière. L’endettement accru des PME et un chômage toujours supérieur aux niveaux d’avant-pandémie traduisent une reprise encore incomplète.

Les secteurs les plus résilients ont été les services financiers, les technologies numériques et la recherche, qui ont même connu une croissance au sortir de la crise. En revanche, des domaines clés pour l’économie locale, comme le tourisme et l’hôtellerie-restauration, représentant plus de 10 % de l’emploi, sont restés en difficulté et peinent à retrouver leurs niveaux d’activité d’avant 2020. Cette reprise inégale s’accompagne de tensions sur le marché du travail, combinant chômage persistant et difficultés de recrutement dans des secteurs stratégiques, notamment l’hospitalité, les transports et la culture.

La ville bénéficie toutefois d’un programme d’investissements majeur, avec plus de 2 milliards de livres engagés entre 2022 et 2024. Parmi les projets emblématiques figurent le développement de l’Edinburgh BioQuarter, la rénovation de l’Edinburgh Futures Institute, l’extension du tramway jusqu’à Newhaven et la transformation du front de mer de Granton. Ces initiatives visent à stimuler l’innovation, renforcer les infrastructures et offrir de nouvelles opportunités résidentielles et économiques, tout en contribuant aux objectifs climatiques.

À plus long terme, la stratégie municipale repose sur trois piliers : bâtir une économie plus forte, plus verte et plus équitable. Cela inclut la transition vers une économie neutre en carbone d’ici 2030, l’émergence de nouvelles filières liées aux énergies renouvelables et à la construction durable, ainsi qu’un accent mis sur l’emploi de qualité et la réduction de la pauvreté. La consolidation du rôle d’Édimbourg comme capitale européenne de l’innovation en matière de données et comme hub culturel et touristique international est également au cœur de cette vision.

Les universités en Écosse

Avec ses dix-neuf universités[10], l’Écosse dispose d’un paysage académique particulièrement riche et diversifié, qui constitue un atout majeur pour son développement économique et social. Ces établissements jouissent d’une reconnaissance internationale pour la qualité de leur recherche, l’excellence de leur enseignement et leur capacité d’innovation, couvrant un large éventail de disciplines allant des sciences de la vie aux technologies numériques, en passant par les arts et le design.

La place des universités dépasse le seul champ académique : elles participent activement aux dynamiques régionales, soutiennent les filières stratégiques de l’économie et contribuent à la transition vers une société plus durable. La concentration d’étudiantes et d’étudiants – plus de 300’000 en 2021-22 – crée un vivier de compétences essentiel pour les entreprises locales et internationales, tout en renforçant l’attractivité du territoire.

Sur le plan social, les autorités écossaises ont fixé un objectif ambitieux d’ici 2030 : que 20 % des nouvelles entrées à l’université proviennent des 20 % de la population la plus défavorisée. Les progrès sont visibles, avec une hausse notable du nombre d’étudiantes et d’étudiants issus de milieux modestes accédant à l’enseignement supérieur. Cette orientation traduit une volonté affirmée de garantir un accès fondé sur les capacités et non sur l’origine sociale.

En définitive, les universités écossaises représentent bien plus que des lieux de formation et de recherche : elles sont au cœur de la stratégie de développement régional et national, contribuant à la fois à la croissance économique, à l’innovation et à une société plus inclusive.

La région de Sheffield

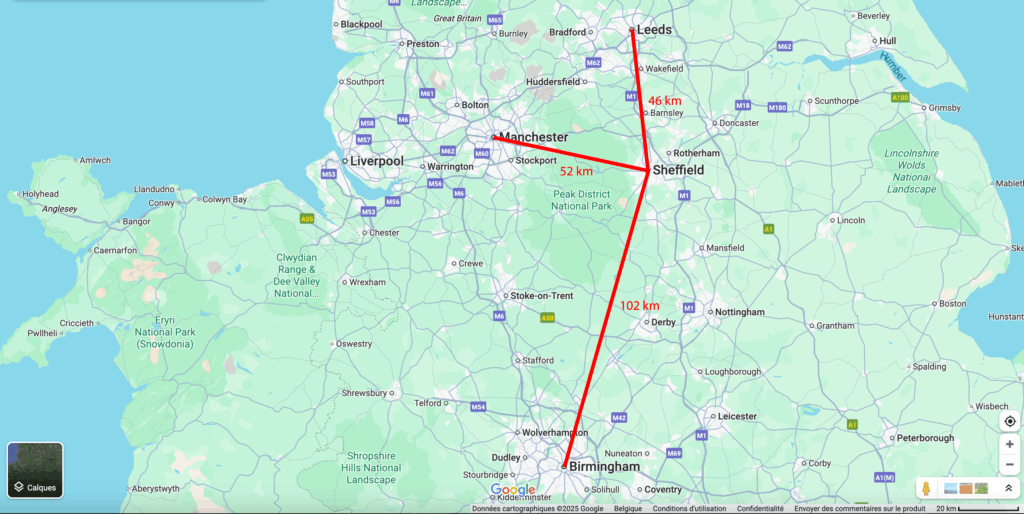

Sheffield[11] est une grande ville du nord de l’Angleterre, située dans le comté métropolitain du South Yorkshire. Elle bénéficie d’un positionnement géographique stratégique, au cœur d’un triangle reliant Manchester (52 km), Leeds (46 km) et Birmingham (102 km), comme le montre la figure ci-dessous, tout en restant relativement proche de Londres (260 km). Installée au pied des Pennines, la ville s’étend le long d’un système de collines et de vallées marqué par la confluence de plusieurs rivières, dont le Don, et s’ouvre vers les paysages naturels du Peak District National Park. Cet ancrage géographique lui confère une identité singulière, à la fois industrielle et tournée vers la nature.

Historiquement, Sheffield trouve ses origines dans un village anglo-saxon mentionné dès le Domesday Book de 1086 sous le nom d’Escafeld. Dès le Moyen Âge, l’abondance de bois et de minerais locaux favorisa l’émergence d’activités métallurgiques et de coutellerie. L’utilisation de l’énergie hydraulique à partir du XVe siècle permit une accélération du développement artisanal. Du XVIIe siècle au XIXe siècle, la ville devint progressivement un centre mondial de référence pour la production de couverts, d’acier et d’innovations métallurgiques. C’est à Sheffield que furent mis au point des procédés majeurs, tels que l’acier fondu (Benjamin Huntsman, XVIIIe siècle), l’acier inoxydable (vers 1912) ou encore les techniques de placage de cuivre et d’argent.

Au XXe siècle, Sheffield connut un essor considérable, devenant la ville la plus peuplée du Yorkshire en 1911. Bien que l’industrie lourde ait décliné à partir des années 1970, la ville reste un centre important de production d’acier, de machines-outils et de coutellerie, tout en diversifiant son économie vers l’agroalimentaire, les services, la culture et l’enseignement supérieur. Elle abrite notamment l’Université de Sheffield, réputée pour ses recherches en métallurgie et en ingénierie. Aujourd’hui, Sheffield associe patrimoine industriel, dynamisme académique et qualité de vie, grâce à une offre culturelle riche et à la proximité immédiate d’espaces naturels de grande valeur.

Région de Sheffield (source : https://www.google.com/maps, consulté le 03.09.2025).

Sheffield[12] occupe une place singulière dans le paysage économique du nord de l’Angleterre. Longtemps marquée par son héritage industriel autour de l’acier et de la métallurgie, la ville s’est progressivement diversifiée vers les services, les industries créatives et l’enseignement supérieur. Toutefois, comparée à Manchester et Leeds, Sheffield reste caractérisée par une économie plus autocentrée, avec 85 % des résident·es qui vivent et travaillent dans la ville. Cela traduit une certaine capacité d’attraction locale, mais aussi un rayonnement limité au-delà de son aire immédiate, contrairement à Manchester et Leeds dont les bassins d’emploi s’étendent plus largement.

Les relations avec les villes voisines reflètent cette dynamique fragmentée. Sheffield est de plus en plus interconnectée avec Rotherham, formant un pôle fonctionnel autour de la fabrication avancée et des services. En revanche, ses liens avec Doncaster, Barnsley ou le nord du Derbyshire demeurent plus faibles et hétérogènes, avec des profils souvent marqués par une dépendance à l’emploi local ou des spécialisations industrielles moins complémentaires. Manchester, située de l’autre côté des Pennines, est considérée comme économiquement « indépendante » de Sheffield : les flux de main-d’œuvre entre les deux villes sont très limités, et la différence d’attractivité salariale et sectorielle renforce cette séparation.

Dans ce contexte, la concurrence avec Leeds et Manchester est à la fois une contrainte et une opportunité. Ces deux métropoles, dotées d’économies plus diversifiées et internationalisées, captent davantage d’investissements et attirent une main-d’œuvre qualifiée à l’échelle régionale. Sheffield, avec une valeur ajoutée brute représentant environ 62 % de celle de Manchester au milieu des années 2000, a connu une croissance réelle mais à un rythme plus lent. Pour renforcer sa compétitivité, elle doit consolider ses spécialisations distinctives – notamment la fabrication avancée, les technologies médicales et le numérique – tout en améliorant ses connexions de transport et ses collaborations avec les autres villes du corridor nord-anglais.

Sheffield[13] cherche à relancer son centre-ville après l’impact du Covid-19 et la montée du commerce en ligne. Malgré un investissement de 470 millions de livres dans la régénération, la ville reste en retrait par rapport à Leeds, Manchester ou Birmingham, avec davantage de vitrines vides et une dépense des visiteurs plus faible. Les autorités locales mettent toutefois en avant une dynamique positive, portée par le tourisme (1,85 milliard de livres en 2024) et par la restauration, qui constitue désormais un moteur important de l’activité au centre-ville.

Les témoignages d’habitants et de commerçants reflètent cette situation contrastée : certains regrettent la fermeture d’enseignes emblématiques et la persistance de rues dégradées, tandis que d’autres saluent la transformation urbaine et l’émergence de nouvelles offres culturelles et de loisirs. Dans ce contexte, Sheffield doit définir un positionnement propre, en valorisant ses atouts créatifs et indépendants plutôt que de chercher à imiter ses voisines plus grandes.

Cet effort de redéfinition passe aussi par une réflexion sur la mobilité et l’accessibilité[14]. Depuis la pandémie, la ville a investi dans des espaces verts (Grey to Green, Pound’s Park), lancé un bus électrique gratuit (Sheffield Connect) et requalifié certaines artères comme Fargate. Ces initiatives illustrent une volonté de transformation, mais les problèmes de congestion, de fiabilité des transports et de vacance commerciale demeurent.

Pour y répondre, le Conseil communal a présenté en 2025 un plan ambitieux visant à intégrer davantage les modes de transport, réduire les émissions et améliorer l’accessibilité. Ce programme accompagne la croissance attendue, avec 18’000 nouveaux logements et plusieurs milliers d’emplois d’ici 2040. L’objectif est de favoriser les transports collectifs, la marche et le vélo, afin de rendre l’espace public plus attractif et mieux connecté aux pôles économiques et universitaires.

Reste que l’ampleur des investissements et leur lente mise en œuvre suscitent un sentiment d’attente. Si des progrès sont visibles, Sheffield peine encore à rivaliser avec Leeds ou Manchester, dont les centres apparaissent plus dynamiques et mieux desservis. Le succès dépendra de la capacité à concrétiser rapidement cette vision ambitieuse dans la vie quotidienne.

La population de Sheffield[15] est demeurée relativement stable autour de 650’000 habitantes et habitants entre 1950 et 2000, avant d’entrer dans une phase de croissance soutenue au cours des deux dernières décennies. Elle atteint aujourd’hui environ 750’000 personnes, soit une progression annuelle moyenne proche de 0.75 %. Avec une superficie de 367 km², la densité avoisine 1’500 personnes au km², ce qui place Sheffield parmi les grandes agglomérations d’Angleterre tout en conservant un rapport privilégié avec ses espaces verts et naturels.

La démographie de la ville reflète une diversité croissante, tant sur le plan culturel que religieux, et s’accompagne d’un haut niveau de qualification académique. Plus d’un tiers de la population adulte possède un diplôme universitaire, proportion en augmentation depuis le milieu des années 2000. Cette dynamique témoigne de l’importance de l’enseignement supérieur et de la recherche dans le profil socio-économique de la ville.

Les universités et établissements d’enseignement constituent en effet un levier central pour Sheffield. On estime qu’environ 10 % de la population est composée d’étudiantes et étudiants, inscrits principalement à l’Université de Sheffield et au Sheffield Hallam University College. Cette présence étudiante contribue non seulement à la vitalité académique et scientifique, mais aussi à l’attractivité culturelle et économique de la ville, renforçant son rôle de pôle universitaire majeur au nord de l’Angleterre.

En définitive, Sheffield dispose d’atouts singuliers qui contribuent à sa résilience et à son attractivité. Le rôle central de ses universités confère à la ville une vitalité académique et scientifique qui la distingue de ses voisines, avec une proportion d’étudiantes et étudiants particulièrement élevée au sein de la population. Dans un environnement régional marqué par la présence de Leeds, de taille comparable, et surtout de Manchester, métropole d’envergure internationale, Sheffield doit encore affirmer sa place. Son avenir repose sur sa capacité à tirer parti de cette dynamique universitaire, à valoriser ses spécialisations industrielles et créatives, et à renforcer ses connexions, afin de se positionner comme un pôle urbain complémentaire et innovant au cœur du nord de l’Angleterre.

[1] https://www.ons.gov.uk, visité le 25.05.25.

[2] https://www.donneesmondiales.com/europe/royaume-uni/index.php, consulté le 25.08.25.

[3] https://www.nrscotland.gov.uk/publications/mid-2023-population-estimates-outdated, consulté le 02.09.2025.

[4] https://www.undiscoveredscotland.co.uk/usscotfax/geography/index.html, consulté le 02.09.2025.

[5] https://www.gov.scot/publications/businesses-in-scotland-2024/pages/industry-sector, consulté le 03.02.2025.

[6] https://www.sdi.co.uk/business-in-scotland/find-your-industry, consulté le 03.09.2025.

[7] https://www.scotland.org/business/key-sectors, consulté le 03.09.2025.

[8] https://circofin.eu/cities/scottish-central-lowlands, consulté le 02.09.2025.

[9] https://www.edinburgh.gov.uk/downloads/file/30727/2021-full-version, consulté le 03.09.2025.

[10] https://www.gov.scot/news/more-scottish-students-than-ever-in-scotlands-universities, consulté le 03.09.2025.

[11] https://www.britannica.com/place/Sheffield-England, consulté le 03.09.2025.

[12] https://www.centreforcities.org/wp-content/uploads/2014/09/City-Relationships-Sheffield.pdf, consulté le 03.09.2025.

[13] https://www.bbc.com/news/articles/c70x0ee1xzvo, consulté le 03.09.2025.

[14] https://haveyoursay.sheffield.gov.uk/36406/widgets/111828/documents/88580, consulté le 03.09.2025.

[15] https://worldpopulationreview.com/cities/united-kingdom/sheffield, consulté le 03.09.2025.

Belgique et la région wallonne

Superficie, population et densité

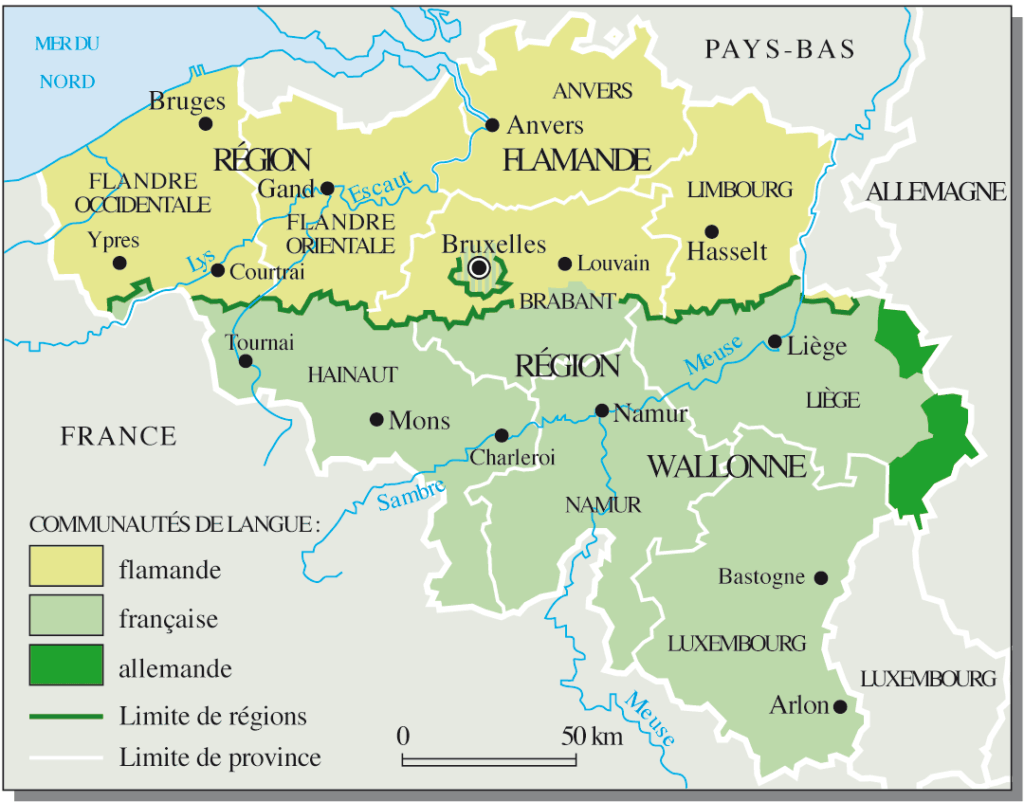

La Belgique est un pays de taille modeste d’une superficie de 30’688 km² situé au cœur de l’Europe[1] (comparaison suisse[2] : 41’285 km², soit 74.3 % de la Suisse). La Belgique est partagée en trois grandes régions : la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et ce, comme présenté à la figure ci-dessous. La Région wallonne[3] est francophone et occupe le sud du pays et couvre une superficie de 16’901 km².

Au 1er janvier 2025, la Belgique[4] comptait 11.8 millions d’habitantes et habitants. La Wallonie en rassemblait près de 3.7 millions, soit environ un tiers de la population nationale (comparaison suisse[5] : 9 millions). La dynamique démographique wallonne reste positive en 2024 (+0.34 %), essentiellement portée par un solde migratoire international et interne favorable, qui compense un solde naturel négatif (davantage de décès que de naissances). Cette évolution illustre à la fois l’attractivité résidentielle de la région et les défis liés au vieillissement de la population.

En matière de densité[6], les contrastes sont marqués. La Belgique affiche en moyenne 385 habitants/km², ce qui en fait l’un des pays les plus densément peuplés d’Europe. La Wallonie, plus rurale et vallonnée que la Flandre, présente une densité plus faible, à 219 habitants/km² (comparaison suisse[7] : 217 habitants/km²), ce qui rapproche la densité wallonne de la moyenne helvétique. Toutefois, la répartition interne est très contrastée : les grandes agglomérations comme Liège, Charleroi ou Namur dépassent 1’500 habitants/km², tandis que des communes rurales telles que Daverdisse ou Vresse-sur-Semois ne comptent qu’une trentaine d’habitants/km², des chiffres comparables aux vallées alpines les plus isolées de Suisse.

Ces indicateurs témoignent d’un espace wallon à la fois densément inséré dans le réseau urbain européen et marqué par d’importantes disparités internes, entre zones fortement industrialisées et urbanisées, et territoires ruraux faiblement peuplés.

Régions de la Belgique (source : https://www.cartograf.fr/pays/img/belgique/carte_de_la_belgique.png, consulté le 14.09.2025).

Attitudes sociales et perceptions citoyennes en Wallonie

Le Baromètre social de la Wallonie[8] met en lumière une société marquée par un fort sentiment d’appartenance, mais aussi par des tensions croissantes vis-à-vis des institutions et des inégalités. L’identité belge demeure la première référence pour 88 % de la population, tandis que l’identité wallonne (73 %) et européenne (65 %) restent importantes, bien que moins centrales. Cette appartenance multiple n’est pas exclusive, mais complémentaire : se sentir wallon renforce souvent le sentiment d’être belge. Cependant, la fierté associée à ces identités a diminué ces dernières années, probablement en lien avec les crises politiques et sociales récentes.

En matière de confiance institutionnelle, les écarts sont frappants. Les citoyens et citoyennes expriment une confiance élevée dans les institutions sociales et régaliennes telles que la santé (87 %), la sécurité sociale (83 %), la police (81 %) ou encore l’éducation (79 %). A l’opposé, la méfiance est prononcée envers les institutions politiques, où aucun acteur ne dépasse les 50 % de confiance, les responsables politiques n’atteignant que 19 %. Parallèlement, la perception des inégalités socio-économiques est très marquée : plus de 92 % jugent l’écart entre riches et pauvres élevé et près de 9 personnes sur 10 estiment qu’il s’est encore accru ces dix dernières années. Enfin, la transition écologique apparaît comme un défi reconnu, mais source d’inquiétudes. La population attend des solutions rapides, tout en redoutant des conséquences négatives sur l’économie régionale et le pouvoir d’achat, ce qui souligne l’importance d’une transition juste et équitable.

Conditions de vie et inégalités sociales en Wallonie

L’évolution du progrès sociétal en Wallonie[9] au cours des deux dernières décennies révèle une relative stabilité de la situation sociale alors que le PIB par habitant a progressé. Ce décalage illustre une amélioration globale des conditions de vie qui ne s’est pas accompagnée d’une réduction significative des inégalités sociales. Au contraire, celles-ci se sont accentuées depuis 2016, marquant une polarisation croissante entre différents groupes de population.

Les analyses sectorielles mettent en évidence des avancées notables en matière de formation et d’emploi, comme l’augmentation du nombre de diplômés du supérieur et la progression du taux d’emploi. Cependant, elles soulignent aussi de fortes tensions : montée des arrêts de longue durée liés au burn-out et à la dépression, accès de plus en plus difficile au logement, aggravation de la précarité énergétique, et accroissement des situations de pauvreté, en particulier chez les jeunes et les familles monoparentales. La crise sanitaire a temporairement freiné l’explosion des inégalités grâce aux mesures publiques de soutien, mais celles-ci demeurent à leur plus haut niveau depuis le début de la série statistique.

Enfin, il est possible de relever la typologie des populations les plus vulnérables face aux crises récentes : personnes isolées, jeunes, travailleurs précaires, personnes en incapacité de travail ou issues de l’immigration. Les constats relatifs à la santé mentale, à l’absentéisme scolaire, aux difficultés de logement ou encore à la pauvreté des enfants pointent des défis structurels qui interrogent la résilience sociale de la Wallonie. Ces questions devraient servir de levier de réflexion politique, appelant à redéfinir les priorités collectives pour une transition juste et inclusive.

Économie wallonne

L’économie wallonne[10], [11] occupe une place singulière dans le paysage belge. En 2023, la Wallonie générait environ 23 % du PIB national, avec une valeur ajoutée brute estimée à 133 milliards d’euros. Sa structure sectorielle illustre une économie à la fois diversifiée et spécialisée, marquée par des atouts industriels notables et par une forte orientation vers les services. La part de l’industrie dans la valeur ajoutée wallonne s’établit à 23.2 %, un chiffre supérieur à celui observé à Bruxelles (7.2 %) mais légèrement inférieur à la Flandre (23.3 %). Cette situation confirme le rôle encore structurant de l’industrie dans l’économie régionale, bien que la tertiarisation ait progressivement redéfini son profil.

L’analyse du tissu sectoriel met en évidence plusieurs domaines de spécialisation. La Wallonie se distingue par une forte concentration dans l’industrie pharmaceutique, la fabrication d’équipements électriques ou encore les produits en caoutchouc, plastiques et minéraux non métalliques. À ces branches industrielles s’ajoutent des secteurs de services publics et sociaux particulièrement dynamiques, tels que l’enseignement, la santé et l’action sociale. Ces spécialisations reflètent un équilibre entre activités industrielles de pointe et services à forte valeur sociétale, contribuant ensemble à la résilience économique de la région.

L’évolution macroéconomique de la dernière décennie met en lumière la trajectoire d’une économie ouverte et traversée par des chocs successifs. Entre 2014 et 2019, la Wallonie a connu une expansion soutenue, avec un PIB en croissance annuelle moyenne de 1.5 %, proche de la zone euro mais légèrement en retrait par rapport à la Belgique (+1.7 %). Cette période a été marquée par un renforcement du pouvoir d’achat des ménages, une baisse significative du chômage (passé de 11.6 % à 6.6 %), et une dynamique d’investissement soutenue par des conditions de crédit favorables.

La crise sanitaire de 2020 a provoqué une chute brutale du PIB (-5.9 %), compensée toutefois par un rebond marqué en 2021 (+4.8 %) et 2022 (+3.3 %). Néanmoins, la flambée des prix de l’énergie en 2022 et les tensions géopolitiques ont pesé sur les performances industrielles, en particulier pour les branches énergivores. En 2023, l’économie wallonne a néanmoins progressé de 1.7 %, légèrement au-dessus de la moyenne belge, soutenue surtout par la consommation des ménages, stimulée par l’indexation des salaires et la décrue de l’inflation.

L’économie wallonne reste cependant confrontée à plusieurs défis structurels. La productivité, dont la progression ralentit depuis plusieurs décennies, constitue un frein à la compétitivité. La « tertiarisation » a renforcé l’intensité en emploi de la croissance avec environ 15’000 créations nettes par an depuis 2014, mais au prix d’une réallocation vers des branches moins productives. Ce paradoxe, où la croissance soutient l’emploi mais affaiblit la productivité globale, pèse sur le potentiel de long terme.

Le commerce extérieur illustre également la fragilité du modèle. Si la Wallonie dégage structurellement un excédent dans ses échanges internationaux (+12 milliards d’euros en 2023), sa balance interrégionale est massivement déficitaire (-44 milliards), signe d’une dépendance forte vis-à-vis de la Flandre et de Bruxelles pour satisfaire sa demande intérieure. Ce déséquilibre structurel limite les opportunités locales et souligne l’importance d’une intégration économique renforcée au niveau belge.

Enfin, le marché du travail reste un enjeu central. Avec un taux d’emploi de 65.5 % en 2023, la Wallonie demeure en retrait par rapport à la moyenne belge (72.1 %) et européenne (75.4 %). Les écarts selon l’âge, le genre et le niveau d’éducation demeurent marqués, et le vieillissement démographique accentue les tensions. Néanmoins, l’ouverture du marché du travail avec environ 15 % des Wallonnes et Wallons travaillent qui en dehors de la région constitue une force, offrant des débouchés au-delà des frontières régionales.