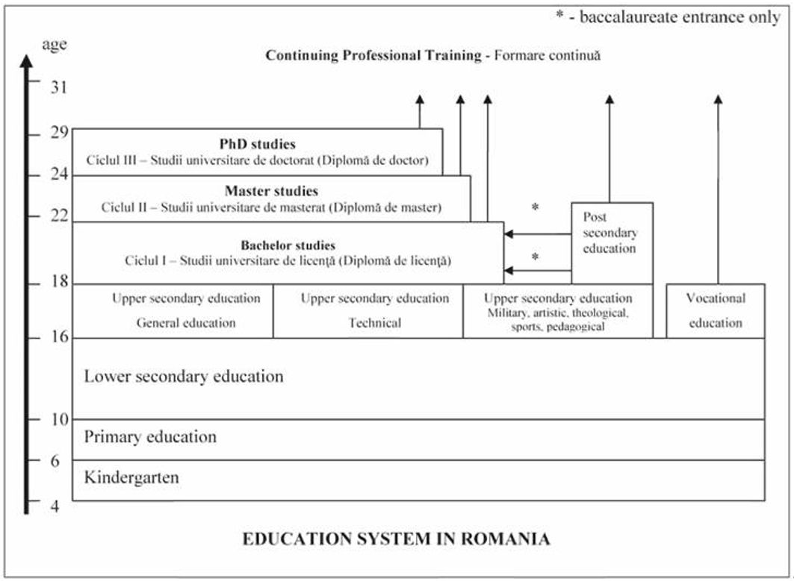

Système éducatif roumain

Le système éducatif roumain[1], comme présenté à la figure ci-dessous, est structuré en plusieurs niveaux, allant de l’éducation pré‑primaire à l’enseignement supérieur, en passant par les cycles primaire et secondaire. Il repose sur une organisation nationale centralisée, avec un fort encadrement des programmes et des accréditations par l’État.

L’enseignement obligatoire comprend l’école primaire (quatre années après une classe préparatoire) ainsi que le premier cycle de l’enseignement secondaire (appelé « gymnasium »), soit jusqu’à la classe VIII incluse. À l’issue de cette étape, les élèves passent un examen national leur permettant d’accéder au second cycle du secondaire.

Le second cycle est divisé en plusieurs voies : voie générale, voie technologique et voie par « apprentissage » (artistique, militaire, sportive, pédagogique, etc.). Il est complété par deux années considérées comme faisant partie de l’enseignement obligatoire. Les élèves y acquièrent des compétences pluridisciplinaires et certains établissements peuvent fonctionner à plein temps ou à temps partiel.

Après l’obtention du baccalauréat, les diplômé·es peuvent accéder à l’enseignement tertiaire, qui se compose de formations universitaires ou de formations postsecondaires non-universitaires. Ces dernières sont proposées principalement dans des collèges rattachés à des établissements accrédités et durent entre un et trois ans. Dans certains cas, des crédits obtenus peuvent être reconnus pour l’entrée dans les études universitaires.

Les études universitaires sont organisées en trois cycles, conformément au processus de Bologne. Le bachelor (niveau licence) s’étend sur une durée de trois à quatre ans selon les domaines, correspondant à 180 à 240 crédits ECTS. Vient ensuite le master, généralement de 120 ECTS, suivi du doctorat d’une durée de trois ans (niveau 8 du cadre européen des certifications). Certains masters ou diplômes intégrés regroupent les deux premiers cycles en un seul cursus de 300 ECTS.

Il est important de noter que certains programmes, notamment dans les domaines non techniques, sont organisés sur trois ans (180 ECTS), tandis que les bachelors en ingénierie durent quatre ans (240 ECTS). Ce décalage engendre des situations dans lesquelles des personnes issues de formations courtes peuvent accéder à des masters en ingénierie, posant ainsi la question de l’harmonisation des prérequis et des compétences acquises. Le système universitaire roumain comprend également des programmes post-universitaires (formation continue, perfectionnement ou recherche postdoctorale), ainsi que la possibilité de développer des diplômes conjoints ou doubles au niveau européen. L’accréditation des programmes et des établissements est assurée par l’Agence roumaine pour l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur (ARACIS).

Système scolaire roumain (source : https://cnred.edu.ro/fr/le-systeme-educatif-en-roumanie-2, consulté le 07.05.2025).

[1] https://www.edu.ro, consulté le 07.05.25.

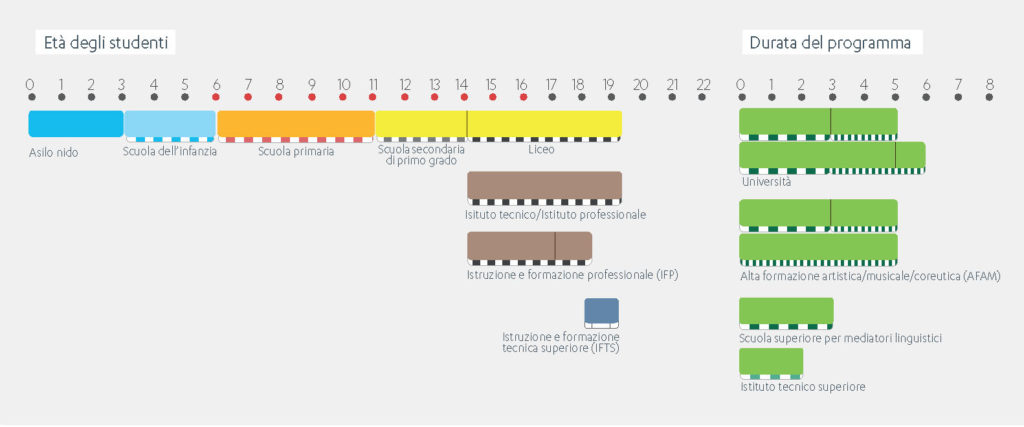

Système éducatif italien

Comme présenté à la figure ci-dessous, la scolarité en Italie est divisée en formation pré-primaire, primaire, secondaire et tertiaire. L’école primaire dure 5 ans, pour les enfants de 6 à 11 ans. Elle constitue la première étape obligatoire et couvre les matières fondamentales : italien, mathématiques, histoire, géographie, sciences, une langue étrangère (souvent l’anglais), arts et éducation physique. L’accent est mis sur les compétences de base et la socialisation.

Le premier cycle du secondaire, la « scuola media », dure 3 ans (11 à 14 ans). Il approfondit les apprentissages fondamentaux et introduit des matières comme la technologie ou une deuxième langue étrangère. Un examen national permet d’obtenir le « diploma di licenza media ». Le second cycle du secondaire dure 5 ans (14 à 19 ans) et comprend trois voies principales :

- Les « Licei », à visée académique, préparent aux études universitaires (scientifique, classique, linguistique, artistique…).

- Les « Istituti tecnici » combinent théorie et pratique, avec des débouchés vers le marché du travail ou des études supérieures (économie, technologie…).

- Les « Istituti professionali » offrent une formation orientée vers les compétences pratiques et une insertion professionnelle rapide.

Chaque voie se conclut par l’Esame di Stato, examen national de fin d’études secondaires.

L’enseignement supérieur suit le modèle de Bologne : un bachelor de 180 ECTS (3 ans, Laurea triennale), un master de 120 ECTS (2 ans, Laurea magistrale), et un doctorat (3 ans, Dottorato di ricerca). À côté des universités, des institutions non universitaires proposent des formations supérieures techniques courtes (ITS – Istituti Tecnici Superiori), en lien étroit avec les entreprises, et de plus en plus reconnues comme alternatives crédibles aux filières universitaires.

Système scolaire en Italie (source : https://www.mim.gov.it/sistema-educativo-di-istruzione-e-formazione, consulté le 06.05.25)

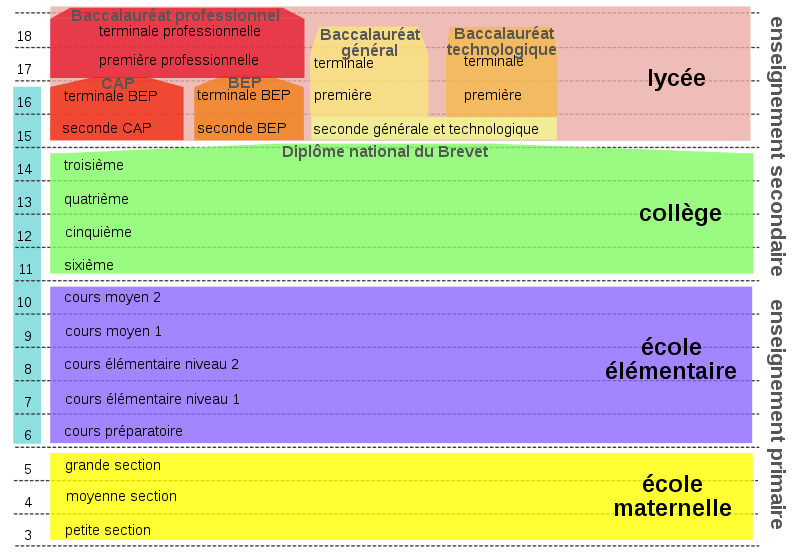

Système éducatif français

Le système éducatif français est structuré en plusieurs cycles, débutant dès l’âge de trois ans avec l’école maternelle, qui marque le commencement de l’instruction obligatoire. L’école élémentaire prend le relais à partir de six ans et s’étend jusqu’à onze ans. Elle comprend cinq niveaux (du cours préparatoire au cours moyen 2), centrés sur l’acquisition des fondamentaux tels que la lecture, l’écriture, les mathématiques et les premières bases des disciplines scientifiques et artistiques.

Après l’école élémentaire, les élèves intègrent le collège, qui constitue le premier niveau de l’enseignement secondaire. Ce cycle, d’une durée de quatre ans (de la sixième à la troisième), est commun à l’ensemble des élèves. Il se termine par le Diplôme national du Brevet. La poursuite des études s’effectue ensuite au lycée, qui peut être général et technologique ou professionnel. La scolarité y est organisée en trois années : seconde, première et terminale. Une représentation complète de cette organisation est présentée à la figure ci-dessous.

Système éducatif obligatoire en France (source : https://www.lfsl.net/cursus-scolaire/cursus-scolaire, consulté le 22.05.25).

À l’issue du baccalauréat, les étudiantes et étudiants en France disposent d’un large éventail de possibilités dans l’enseignement supérieur, réparties entre filières universitaires, technologiques et grandes écoles. L’université propose des formations théoriques dans de nombreuses disciplines (sciences, lettres, droit, économie, santé, etc.) organisées selon le schéma européen LMD : Licence (180 ECTS), Master (120 ECTS supplémentaires) et Doctorat. Des concours spécifiques permettent d’accéder à certaines fonctions, comme l’enseignement, ou à des filières sélectives comme la médecine, soumise à une forte sélection dès la première année.

Formation supérieure en France (source : https://www.luniversitaire.fr/nos-articles-detailles/les-etudes-superieures-en-france, consulté le 23.05.2025)

Parallèlement à l’université, la France dispose de formations technologiques professionnalisantes au sein des Instituts universitaires de technologie (IUT). Depuis la réforme engagée en 2021, le Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) a remplacé progressivement le Diplôme Universitaire de Technologie (DUT), même si ce dernier reste parfois distribué après deux années. Le BUT est une formation en trois ans (180 ECTS) qui confère désormais le grade de licence professionnelle, et vise une insertion directe dans le monde du travail, tout en laissant ouverte la poursuite d’études vers un master ou une école d’ingénieurs où les étudiants d’un BUT doivent malgré tout réaliser les trois années. Il coexiste avec d’autres diplômes comme le BTS (Brevet de Technicien Supérieur), délivré en deux ans au sein de lycées technologiques ou professionnels, souvent suivi dans le cadre d’un apprentissage.

Les grandes écoles constituent un autre pilier de l’enseignement supérieur français, avec des procédures d’entrée sélectives souvent précédées de deux années de classes préparatoires. Elles couvrent des domaines variés : ingénierie, commerce, sciences politiques, administration publique ou encore lettres et sciences humaines. L’École polytechnique, les écoles centrales, HEC, Sciences Po ou encore l’ex-ENA (Institut national du service public depuis 2022) en sont des exemples emblématiques. Ces formations visent des fonctions de haut niveau dans les secteurs public et privé.

Enfin, le paysage de l’enseignement supérieur français comprend également de nombreuses écoles spécialisées, publiques ou privées, dans des domaines tels que l’architecture, les beaux-arts, le design, la communication ou la santé animale. L’ensemble de ce système permet une grande diversité de parcours, tant du point de vue des disciplines que des voies d’accès ou des niveaux de qualification (du BTS au doctorat), comme illustré dans la nomenclature nationale des diplômes[1].

[1] https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/formations-diplomes, consulté le 23.05.2025.

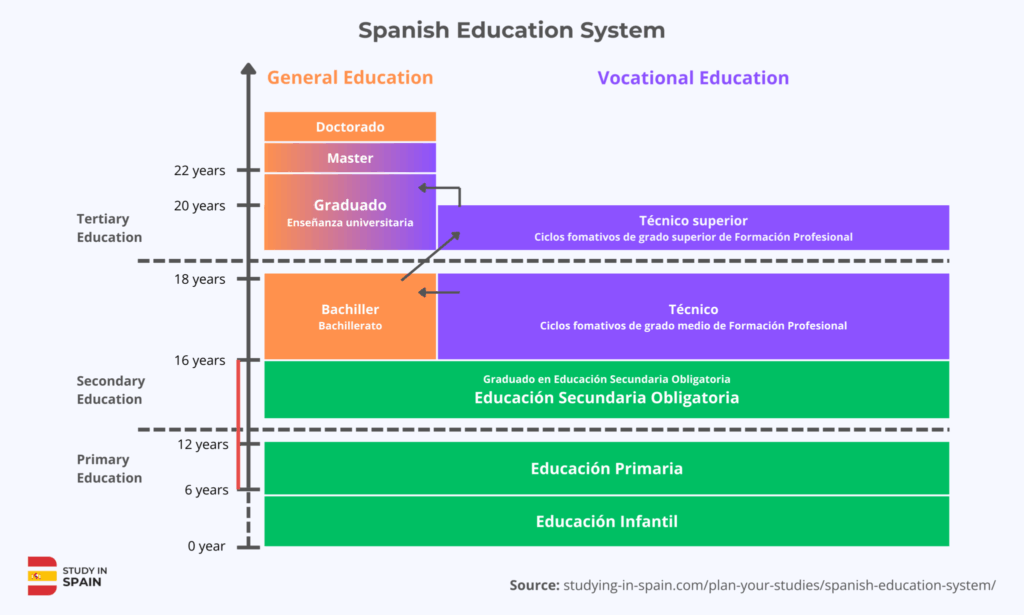

Système éducatif espagnol

Le système éducatif espagnol[1],[2], bien que partageant certaines similitudes avec le système français, se distingue par une série de caractéristiques qui lui confèrent une structure propre, fortement influencée par l’organisation décentralisée du pays. En effet, les 17 communautés autonomes d’Espagne disposent de compétences éducatives leur permettant d’adapter les programmes et les langues d’enseignement aux réalités locales. Cela engendre une diversité notable dans les approches pédagogiques, les langues d’enseignement, ainsi que dans les modalités de gestion et de fonctionnement des établissements scolaires.

La scolarité débute par une éducation préscolaire (educación infantil), destinée aux enfants jusqu’à six ans. Elle n’est pas obligatoire, mais elle est largement fréquentée, notamment en raison de la prise en charge partielle par l’État dans certaines régions. Cette étape est structurée en deux cycles : de 0 à 3 ans (guardería) – souvent à la charge des familles – et de 3 à 6 ans, généralement gratuite et dispensée dans les écoles primaires. L’objectif de cette phase est de favoriser le développement moteur, cognitif, affectif et social de l’enfant, avec un accent particulier sur le jeu, la communication, et les interactions collectives.

L’enseignement primaire obligatoire (educación primaria), de 6 à 12 ans, est structuré en trois cycles de deux ans. Il met l’accent sur les apprentissages fondamentaux : lecture, écriture, mathématiques, sciences sociales et naturelles, langues (espagnol et, le cas échéant, langue régionale), éducation artistique et éducation physique. L’évaluation repose sur le contrôle continu, et les redoublements, bien que possibles, tendent à être évités autant que possible. À la différence du système français, l’école primaire espagnole comprend une année de plus : les élèves entrent au collège à l’âge de 12 ans (contre 11 ans en France).

Le collège, appelé Educación Secundaria Obligatoria (ESO), couvre les années de 12 à 16 ans et correspond à l’enseignement secondaire obligatoire. Ce cycle est divisé en deux parties : trois premières années générales, puis une quatrième année qui peut être adaptée selon l’orientation souhaitée. Les matières étudiées y sont plus spécialisées que dans le primaire : sciences naturelles, technologie, géographie, histoire, langues étrangères, mathématiques, éducation civique, entre autres. L’ESO se conclut par l’obtention du titre de Graduado en Educación Secundaria, qui atteste de l’achèvement de l’enseignement secondaire obligatoire. Ce titre ouvre l’accès soit à l’enseignement post-obligatoire, soit à la formation professionnelle de niveau intermédiaire.

C’est à l’issue de l’ESO que le système se diversifie en profondeur. Deux voies principales s’offrent alors aux jeunes Espagnoles et Espagnols : le bachillerato (lycée général) ou la formation professionnelle (formación profesional, ou FP). Le bachillerato, d’une durée de deux ans (16-18 ans), prépare essentiellement à l’entrée à l’université, tandis que la FP vise à intégrer plus directement le marché du travail, tout en permettant, le cas échéant, une poursuite d’études supérieures.

Le bachillerato constitue une étape charnière du système éducatif espagnol. Il est organisé autour de grandes filières : sciences et technologie, humanités et sciences sociales, arts plastiques et visuels, musique et arts du spectacle. L’enseignement se compose de matières communes (langue et littérature espagnoles, philosophie, langue étrangère, éducation physique), de matières de spécialité, et de matières spécifiques à chaque communauté autonome (par exemple, langue régionale). Ce modèle est relativement flexible et permet aux élèves d’adapter leur parcours à leurs intérêts et projets futurs. Les deux années de bachillerato sont fortement orientées vers la préparation à l’examen de fin d’études, appelé EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad), ou Selectividad. Cet examen est un passage obligé pour toute admission dans une université publique espagnole. La note finale dépend à 40 % des résultats à l’EBAU et à 60 % des résultats obtenus durant les deux années de bachillerato.

Il est important de souligner que le niveau d’exigence et le contenu du bachillerato varient selon les communautés autonomes, certaines y intégrant des sujets spécifiques comme la culture régionale ou des éléments d’histoire locale. Par ailleurs, dans les régions à co-langue officielle (Catalogne, Pays Basque, Galice…), les cours sont souvent bilingues, avec des enseignements en castillan et en langue régionale. Cette approche linguistique est institutionnalisée et constitue l’une des singularités du système espagnol par rapport à d’autres pays européens.

Parallèlement au bachillerato, la voie professionnelle propose une alternative solide et attractive pour les élèves souhaitant intégrer le monde du travail rapidement. Cette formation, appelée Ciclos Formativos de Grado Medio (niveau intermédiaire) et de Grado Superior (niveau avancé), se compose d’un enseignement technique en centre de formation et d’un stage en entreprise. Le Grado Medio est accessible dès 16 ans, tandis que le Grado Superior est réservé aux élèves ayant terminé le bachillerato ou disposant d’une expérience professionnelle suffisante. Ces formations, souvent très ancrées dans les besoins régionaux, permettent une insertion professionnelle rapide tout en restant compatibles avec une poursuite d’études universitaires, notamment dans les universités technologiques.

Le système espagnol a récemment entamé une réforme de l’ESO et du bachillerato avec la loi LOMLOE, en vigueur depuis 2022. Cette réforme introduit un curriculum centré sur les compétences, l’apprentissage critique, la transversalité des savoirs, et l’éducation à des enjeux sociétaux tels que l’égalité des genres, la santé ou la durabilité. De nouvelles matières, comme technologie et numérisation, apparaissent. L’objectif affiché est de rompre avec une approche trop encyclopédique au profit d’une pédagogie plus contextualisée et plus en lien avec le monde réel. L’évaluation devient plus formative, avec davantage de place laissée à l’enseignant pour déterminer le passage d’une année à l’autre.

Enfin, l’accès à l’enseignement supérieur repose donc sur la réussite du bachillerato et de l’EBAU. L’université espagnole, très développée, se compose de 89 établissements dont 50 sont publics. La sélection des étudiantes et étudiants repose essentiellement sur la note finale du bachillerato et de l’EBAU, les universités publiant chaque année leurs seuils d’admission selon les filières. Il existe également de nombreuses passerelles avec la formation professionnelle supérieure, notamment via les écoles universitaires polytechniques.

En somme, le système éducatif espagnol se caractérise par sa structure progressive, sa double voie post-obligatoire (générale ou professionnelle), son haut niveau de décentralisation, et une volonté récente de moderniser l’approche pédagogique. La flexibilité du bachillerato, les efforts vers l’hybridation et l’intégration des compétences transversales, ainsi que l’existence de formations professionnalisantes bien articulées avec le monde socio-économique font de ce système un partenaire particulièrement intéressant pour les collaborations académiques et les doubles diplômes. Une représentation complète de cette organisation est présentée à la figure ci-dessous.

[1] https://jacheteenespagne.com/la-vie-en-espagne/systeme-scolaire-espagne, consulté 22.06.2025.

[2] https://www.studying-in-spain.com/plan-your-studies/spanish-education-system, consulté le 22.06.2025.

Système éducatif espagnol (source : https://www.studying-in-spain.com/plan-your-studies/spanish-education-system/, consulté le 22.06.2025).

Système éducatif Irlandais

Généralités

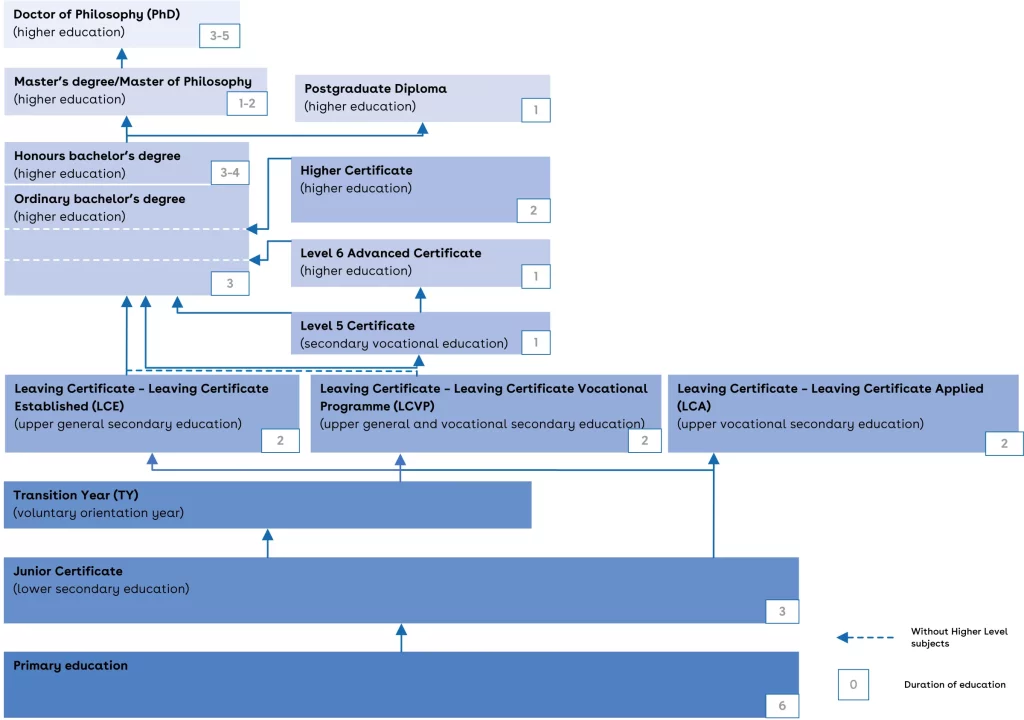

Le système éducatif[1],[2] en Irlande est présenté à la figure ci-dessous. Le système éducatif irlandais comprend trois grandes étapes : la « Primary education », qui s’étend de 6 à 12 ans, suivie par le « Junior Cycle » de trois ans (de 13 à 15 ans), lequel mène à l’examen du « Junior Certificate ». Ensuite, les élèves poursuivent le « Senior Cycle », d’une durée de deux à trois ans selon le parcours choisi. Cette dernière phase prépare les jeunes à l’enseignement supérieur, à la vie professionnelle ou à des parcours plus appliqués.

Le « Senior Cycle » peut inclure une année intermédiaire appelée « Transition Year », conçue comme une passerelle pédagogique axée sur le développement personnel, la découverte professionnelle et les projets interdisciplinaires. Trois types de cursus sont ensuite proposés :

- Le « Leaving Certificate Established » (LCE) constitue la voie académique principale (plus de 70 % des jeunes choississent ce certificat). D’une durée de deux ans, il propose une large palette de disciplines (sciences, langues, économie, arts appliqués, etc.) et permet d’accéder aux universités ou aux écoles supérieures. Il est comparable à la voie suisse du lycée, menant à une maturité gymnasiale permettant l’entrée à l’université ou aux EPF.

- Le « Leaving Certificate Vocational Programme » (LCVP) combine les exigences académiques du certificat établi avec deux modules spécifiques (« Preparation for the World of Work » et « Enterprise Education »), dans une approche orientée vers l’autonomie, l’entreprise et l’implication communautaire. Ce modèle hybride pourrait être rapproché de l’école de culture générale suisse et donne également accès à l’université en Irlande. Plus de 20 % des jeunes choissent cette voie.

- Le « Leaving Certificate Applied » (LCA) s’inscrit dans une logique plus professionnalisante. Ce programme structuré autour de modules thématiques (préparation au monde du travail, éducation générale, formation professionnelle) vise à favoriser l’insertion dans la vie active. Il évoque en partie à un apprentissage et constitue une voie ne permettant pas de poursuivre une formation supérieure (niveau universitaire). L’accès au LCE reste possible avec des compléments de formation. Un peu plus de 5 % des jeunes choisissent cette voie.

Cette structure plurielle, en évolution continue, offre aux élèves irlandais une diversité de parcours équilibrant exigence académique, expérience pratique et ouverture internationale. Au niveau des admissions à l’université, cette dernière utilise les résultats du certificat pour l’admission.

En Irlande, l’accès aux études universitaires repose sur un système centralisé géré par le Central Applications Office (CAO)[3]. Cet organisme traite les candidatures pour l’ensemble des cursus de bachelor proposés par les établissements d’enseignement supérieur. Les décisions d’admission demeurent toutefois de la compétence des institutions elles-mêmes, qui délèguent au CAO la responsabilité de transmettre les offres aux candidates et candidats retenus.

La sélection s’effectue principalement sur la base des résultats obtenus au Leaving Certificate Examination (LCE) ou au Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP). Chaque note correspond à un nombre précis de points, additionnés pour constituer le score global d’un·e étudiant·e. Le total de points détermine l’éligibilité à un programme spécifique, chaque filière universitaire fixant son seuil d’admission en fonction de la demande et du nombre de places disponibles. Ce système de points, reconnu pour sa transparence, vise à garantir une procédure équitable et homogène pour l’ensemble des candidates et candidats à travers le pays.

Figure 1 : Système éducatif en Irlande (source : https://www.nuffic.nl/en/education-systems/ireland/chart-education-system-in-ireland, consulté le 02.07.2025).

Pour l’année 2024, l’admission au programme d’ingénierie de l’Université de Cork (code CK600) nécessitait un minimum de 509 points au Leaving Certificate[4]. Selon les statistiques nationales du CAO, environ 24 % des candidates et candidats ont obtenu un score supérieur ou égal à 500 points. Cela signifie qu’un peu moins d’un quart des jeunes ayant passé le Leaving Certificate étaient, en théorie, éligibles à l’entrée en ingénierie à Cork. Le seuil élevé illustre la forte sélectivité du programme et la concurrence importante pour accéder à ce type de formation dans le système irlandais par rapport au nombre de places effectives à disposition dans un programme donné.

Spécificité de l’Irlande

Au niveau européen, le Cadre européen des certifications (CEC) classe les diplômes de bachelor au niveau 6, les master au niveau 7 et le doctorat au niveau 8. Le système suisse s’aligne directement sur ce cadre, tout comme le cadre suisse pour l’enseignement supérieur (nqf.ch‑HS). Toutefois, l’Irlande adopte un cadre national plus détaillé, le National Framework of Qualifications (NFQ)[5],[6], qui comprend dix niveaux (du niveau 1 au niveau 10). Dans ce système, le Bachelor of Honours (Hons) correspond au niveau 8, le master au niveau 9, et le doctorat au niveau 10

Cette architecture à deux étages au niveau du premier cycle — avec la distinction entre Bachelor (Level 7) et Bachelor Hons (Level 8) — reflète à la fois une continuité historique de programmes de quatre ans et une adaptation aux contraintes financières des étudiants. Le Bachelor sur trois ans (180 ECTS) offre une formation complète, tandis que le Bachelor Hons s’obtient en ajoutant une année (60 ECTS) de spécialisation ou de consolidation.

En effet, les frais de scolarité constituent un élément clé dans la structuration du système irlandais[7]. Au niveau bachelor, les étudiantes et étudiants s’acquittent d’une contribution annuelle de 3’000 €, à laquelle s’ajoute une capitation obligatoire de 210 €. Les frais de scolarité proprement dits (« EU Tuition Fee ») sont en règle générale couverts par l’État dans le cadre du Free Fees Initiative, sauf exceptions (par exemple, pour les étudiantes et étudiants qui redoublent ou ne répondent pas aux critères). À titre d’exemple, un·e étudiant·e inscrit·e en première année d’ingénierie paiera donc environ 3’210 € par année.

En revanche, au niveau postgraduate (master et doctorat), la logique change profondément : la prise en charge étatique n’existe plus et les frais de scolarité deviennent entièrement à la charge des étudiantes et étudiants (ou de leurs financeurs). Ces frais varient selon les disciplines : autour de 8’000 € par an pour les masters en ingénierie, auxquels peut s’ajouter une bench fee spécifique dans certaines formations, par exemple 2’500 € en biologie marine. S’ajoute également une capitation de 207 € pour les programmes enseignés (taught programmes). Ainsi, la poursuite d’études après le bachelor entraîne un coût nettement supérieur : un master en ingénierie peut représenter environ 8 200 € par année, soit plus du double du coût annuel d’un bachelor. Cette différence structurelle explique en partie le maintien du modèle en deux étapes (Bachelor + Bachelor Hons), qui permet aux étudiantes et étudiants de valider une formation complète en trois ou quatre ans, sans nécessairement assumer le coût plus élevé d’un master. Le choix entre un Bachelor Hons et une entrée directe en master repose donc à la fois sur des considérations académiques et sur la capacité financière à financer la poursuite d’études.

Niveau d’études et employabilité

Les données disponibles sur la progression des étudiants[8] dans le système irlandais donnent un aperçu intéressants des parcours suivis :

- D’après les résultats de la Graduate Outcomes Survey 2022 (HEA), 48 % des diplômés ont obtenu un Bachelor Honours (Level 8), et 27,4 % ont terminé un Master enseigné (Postgraduate Taught). Ces chiffres s’appliquent à l’ensemble des diplômés de l’enseignement supérieur, sans distinction par discipline.

- Pour les seuls diplômés de Bachelor Hons (34 022 individus), 77,2 % étaient en emploi neuf mois après l’obtention de leur diplôme, tandis que 16,9 % poursuivaient leurs études (probablement en master ou formation complémentaire).

- Un aperçu plus historique (diplômés de 2010)[9] montre que 62 % des titulaires d’un Bachelor Honours étaient en emploi une année après la fin de leurs études, tandis que 31 % poursuivaient des études ou une formation supplémentaire.

Ces données suggèrent que, bien que la majorité des étudiants avec un Bachelor Hons choisisse de rejoindre le marché du travail rapidement après l’obtention de leur diplôme, un pourcentage non négligeable (16–30 %) poursuit vers un diplôme de master, selon l’année et le domaine d’études.

[1] https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-heo/highereducationoutcomes-graduationyears2010-2019/backgroundnotes, consulté le 21.08.2025.

[2] https://www.qqi.ie/national-framework-of-qualifications, consulté le 21.08.2025.

[3] https://www.ucc.ie/en/financeoffice/fees/schedules, consulté le 21.08.2025.

[4] https://www.ucc.ie/en/ck600, consulté le 18.08.2025.

[5] https://www.nuffic.nl/en/education-systems/ireland, consulté le 21.07.2025.

[6] https://curriculumonline.ie, consulté le 21.07.2025.

[7] https://www.cao.ie/, consulté le 18.08.2025

[8] https://hea.ie/statistics/key-findings-go-2022, consulté le 21.08.2025

[9] https://www.cso.ie/en/media/csoie/ releasespublications/documents/education/2014/ Higher_Education_Outcomes_book_-_web.pdf, consulté le 21.08.2025.

Système éducatif anglais

Principe

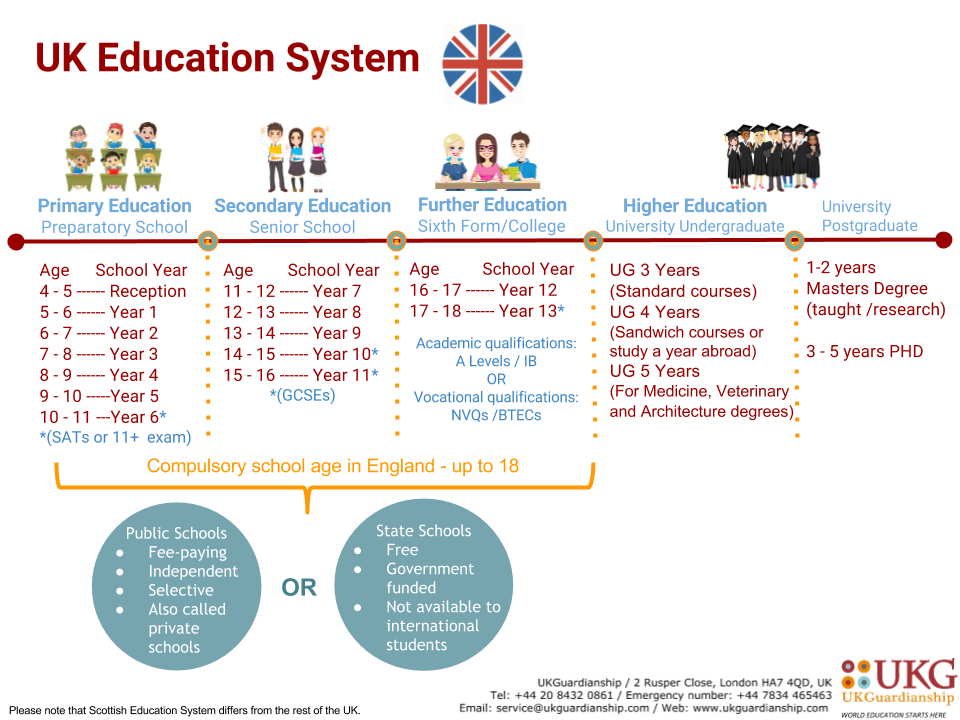

Le système éducatif du Royaume-Uni[1], comme présenté à la figure ci-dessous, est structuré en cinq étapes : early years (petite enfance), primary (primaire), secondary (secondaire), Further Education (enseignement post-obligatoire non universitaire) et Higher Education (enseignement supérieur). L’enseignement est obligatoire pour les enfants de 5 à 16 ans (dès 4 ans en Irlande du Nord) :

- Early years (éducation de la petite enfance) : chaque nation du Royaume-Uni dispose de son propre cadre. L’Angleterre a introduit l’Early Years Foundation Stage, qui établit un cadre commun de qualité et d’évaluation. Le pays de Galles applique la Foundation Phase, qui couvre les enfants de 3 à 7 ans. En Écosse, les autorités locales doivent garantir une place subventionnée à partir de 3 ans, avec une organisation flexible selon la date d’anniversaire de l’enfant. En Irlande du Nord, un programme spécifique prévoit au moins une année d’éducation préscolaire, financée dans les structures publiques, privées ou associatives.

- Primary (éducation primaire) : l’âge d’entrée est généralement de 4 ou 5 ans, avec un passage au secondaire vers 11 ans (12 ans en Écosse). Les objectifs principaux sont l’acquisition des compétences de base en lecture, écriture et calcul, complétées par des fondements en sciences et autres matières.

- Secondary (éducation secondaire) : la structure varie selon les régions. En Angleterre, coexistent écoles « comprehensive » (accueillant tous les élèves d’un secteur), écoles sélectives (grammar schools) et académies, bénéficiant d’une plus grande autonomie. En Écosse, les écoles secondaires publiques sont en principe toutes « comprehensive », tandis qu’en Irlande du Nord la sélection académique reste possible même si la tendance officielle est de favoriser des critères non académiques. Les élèves préparent des examens nationaux distincts : GCSE en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, National Qualifications en Écosse.

- Further Education (enseignement post-obligatoire non universitaire) : accessible après 16 ans, il regroupe un large éventail de formations, depuis les compétences de base jusqu’aux diplômes techniques et professionnels. Il est dispensé principalement dans des colleges spécialisés (sixth form colleges, general FE colleges, etc.) mais aussi parfois dans les établissements secondaires.

- Higher Education (enseignement supérieur) : il concerne les formations au-delà du niveau A level ou équivalent. On distingue les cours de premier cycle (undergraduate), les cours de deuxième cycle (postgraduate) et d’autres diplômes supérieurs. L’offre est dispensée principalement par les universités et les établissements d’enseignement supérieur, certains colleges proposant aussi des programmes de ce niveau.

Le système éducatif écossais présente des caractéristiques distinctives. Il débute par le « Early Level », équivalent de la maternelle dans les autres régions du Royaume-Uni. Les First et Second Levels couvrent un champ comparable aux Key Stages 1 et 2 en Angleterre, mais incluent également la première année du secondaire (S1). Les Third et Fourth Levels correspondent généralement aux années S1 à S3, tandis que la Senior Phase (S4 à S6) constitue la dernière étape. C’est à ce stade que les élèves se présentent aux National Qualifications, comprenant notamment les Highers et Advanced Highers, diplômes centraux pour l’accès à l’enseignement supérieur.

Système éducatif au Royaume-Uni (source : https://ukguardianship.com/uk-education-system-state-public-schools/, consulté le 24.08.25).

Examens pour entrer à l’université

Examens à 15 ou 16 ans

L’entrée à l’université est à considérer en deux étapes avec un premier examen à l’âge de 15 ou 16 ans qui peut être comparé comme le certificat de fin d’études en Suisse.

Les GCSE (General Certificate of Secondary Education)[2] en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord constituent les qualifications standard obtenues par les élèves à l’âge de 15 ou 16 ans. Ils couvrent un socle commun de disciplines obligatoires, parmi lesquelles les mathématiques, l’anglais (langue et littérature) et les sciences, auxquels s’ajoutent des options selon les choix des élèves et les politiques des établissements. Les examens sont organisés par différents organismes d’évaluation et supervisés par des autorités nationales qui garantissent la cohérence entre écoles et régions. Ces qualifications sont considérées comme essentielles pour l’insertion professionnelle et pour l’accès aux études post-obligatoires, en particulier les « A-Levels ». En 2020, un total de 5,2 millions d’inscriptions aux examens GCSE a été enregistré au Royaume-Uni. Le taux de réussite s’élevait à 76 % (grade 4/C ou plus), contre 67 % en 2019, et environ un quart des élèves (25,9 %) ont obtenu une note équivalente à 7/A ou plus.

En Écosse, les élèves ne passent pas de GCSE mais des National 5 (N5)[3], de niveau comparable et au même âge que les GCSE. Ils s’inscrivent dans un cadre propre, le Scottish Credit and Qualifications Framework (SCQF), où ils correspondent au niveau 5. Le système de notation repose sur une échelle allant de A à D, les notes A à C étant considérées comme réussies. Contrairement aux GCSE, qui appartiennent au Regulated Qualifications Framework (RQF, niveau 2), les National 5 s’articulent directement avec les « Highers », qui constituent la qualification clé pour l’entrée à l’université en Écosse. Cette distinction reflète l’autonomie éducative écossaise et explique pourquoi les parcours vers l’enseignement supérieur diffèrent sensiblement entre l’Angleterre, le Pays de Galles, l’Irlande du Nord et l’Écosse.

Examens pour entrer à l’université

En Grande-Bretagne, l’accès à l’université est centralisé par le système UCAS[4], qui gère les candidatures pour l’ensemble des programmes de bachelor. Chaque université fixe toutefois ses propres conditions d’admission, généralement basées sur une combinaison de qualifications (A Levels, T Levels ou équivalents), de matières spécifiques et de notes minimales. Les résultats obtenus aux GCSE, notamment en anglais et en mathématiques, constituent souvent une exigence préalable. Certaines filières peuvent demander un test d’admission, un entretien ou la présentation d’un portfolio. Les universités utilisent aussi le système de points UCAS pour comparer les différentes qualifications, ce qui assure une certaine homogénéité dans l’évaluation des dossiers. Enfin, dans une logique d’équité, un nombre croissant d’institutions mettent en place des politiques d’admission contextuelle qui permettent d’adapter les exigences en fonction des parcours personnels et des éventuels obstacles rencontrés par les candidates et candidats. En Écosse[5], le processus d’admission repose également sur UCAS mais s’appuie principalement sur les résultats obtenus aux Scottish Highers (niveau 6 du SCQF) et, le cas échéant, aux Advanced Highers. Chaque programme précise des exigences « typiques », correspondant aux notes standard attendues, ainsi que des exigences « ajustées » applicables aux étudiantes et étudiants remplissant certains critères de la politique d’admission contextuelle (par exemple, avoir été en situation de care, provenir d’une école à faible taux de poursuite d’études, ou vivre dans une zone défavorisée). Dans ces cas, le seuil d’admission peut être abaissé de deux notes par rapport aux attentes classiques. Les universités écossaises, comme Edinburgh Napier, évaluent aussi les candidatures de manière holistique, tenant compte du dossier scolaire, de la motivation exprimée dans la lettre personnelle (personal statement) et des recommandations académiques. Ce modèle permet de combiner sélectivité et ouverture, en facilitant l’accès à l’enseignement supérieur pour des profils diversifiés.

[1] https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a7cc804e5274a38e5756b56/v01-2012ukes.pdf, consulté le 24.08.25.

[2] https://www.politics.co.uk/reference/gcses, consulté le 25.08.25.

[3] https://www.sqa.org.uk/sqa/97077.html, consulté le 25.05.25.

[4] https://www.ucas.com/applying/you-apply/what-and-where-study/entry-requirements, consulté le 25.05.25.

[5] https://www.napier.ac.uk/study-with-us/undergraduate/how-to-apply/understanding-our-entry-requirements, consulté le 25.05.25.

Système éducatif belge (à venir fin septembre)

Généralités

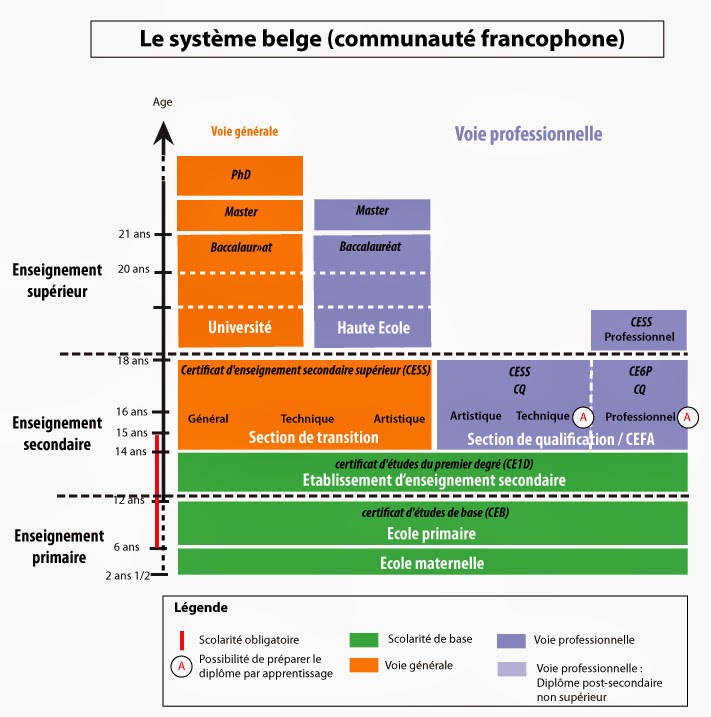

Le système éducatif en Fédération Wallonie-Bruxelles [1], [2] et [3] se structure en trois grands niveaux : l’enseignement fondamental, l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur. La réforme introduite par le Pacte pour un Enseignement d’excellence, initiée en 2015, vise à améliorer la qualité de l’enseignement à tous les niveaux et à le rendre plus inclusif, mieux adapté aux évolutions de la société et davantage orienté vers la réussite de tous les élèves. La figure ci-dessous permet de visualiser les différentes étapes de ce parcours avec l’obligation de suivre un enseignement de 5 à 18 ans.

Système éducatif en Wallonie (source : https://educationdesadultes.blogspot.com/p/participants.html, consulté le 11.09.2025).

L’enseignement fondamental comprend deux étapes : l’école maternelle (de 2 ans et demi à 6 ans) et l’école primaire (de 6 à 12 ans). Depuis 2020, la scolarisation est obligatoire dès 5 ans. L’école maternelle, bien que non obligatoire auparavant, constitue un moment clé pour l’éveil et la socialisation des enfants. Le Pacte insiste d’ailleurs sur la qualité renforcée de l’enseignement maternel, avec de nouveaux référentiels et davantage d’encadrement. À l’issue du primaire, les élèves obtiennent le certificat d’études de base (CEB) qui marque la transition vers l’enseignement secondaire.

L’enseignement secondaire s’étend de 12 à 18 ans et se divise en trois degrés, chacun comportant deux années. La réforme actuelle introduit un tronc commun de la maternelle à la troisième année secondaire, qui vise à renforcer les acquis fondamentaux, réduire les inégalités et retarder l’orientation définitive des élèves. Ce tronc commun repose sur une approche plus polytechnique et interdisciplinaire, intégrant également les compétences numériques, culturelles et artistiques.

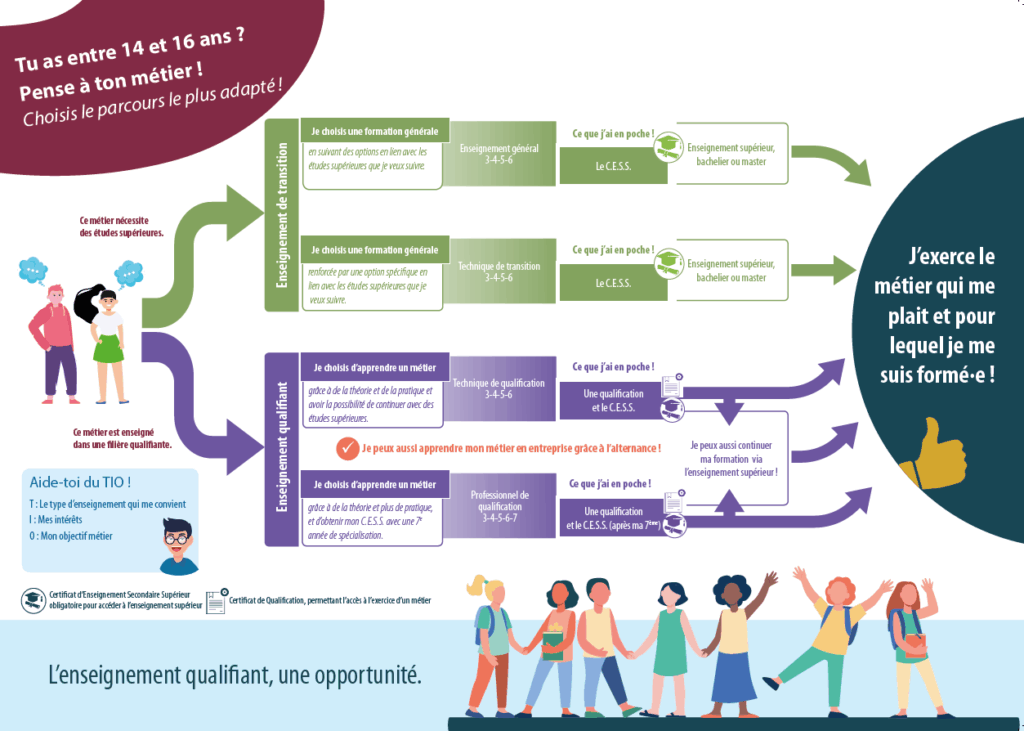

À partir du deuxième degré du secondaire, les élèves choisissent une orientation parmi quatre types d’enseignement : général, technique, artistique ou professionnel. Ces filières se déclinent en deux sections : la section de transition, qui prépare principalement à la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur, et la section de qualification, qui conduit prioritairement à l’emploi tout en laissant la porte ouverte vers l’enseignement supérieur. Le diplôme de fin d’études secondaires, le CESS (Certificat d’enseignement secondaire supérieur), permet un accès sans restriction à l’enseignement supérieur.

Le Pacte met également l’accent sur une nouvelle gouvernance de l’enseignement qualifiant afin de mieux répondre aux besoins du marché du travail. Cette réforme vise à valoriser ces filières, souvent perçues comme moins prestigieuses, en les présentant comme des choix positifs et porteurs d’avenir. Les élèves peuvent également suivre leur formation via un système d’enseignement en alternance, dans les CEFA (Centres d’enseignement et de formation en alternance), qui combinent cours théoriques et pratique en entreprise.

L’enseignement spécialisé occupe une place importante dans le système. Il est destiné aux élèves qui ont des besoins spécifiques, qu’ils soient liés à des incapacités physiques, mentales ou à des difficultés comportementales. Cependant, le Pacte renforce le modèle de l’école inclusive, visant à maintenir le plus grand nombre possible d’élèves dans l’enseignement ordinaire avec des soutiens adaptés, et à réserver l’enseignement spécialisé aux cas où l’intégration n’est pas envisageable.

L’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles se divise entre les universités et les hautes écoles. Les universités offrent des formations de type académique, menant au bachelier académique (3 ans, 180 crédits), au master (2 ans, 120 crédits) et au doctorat. Les hautes écoles, quant à elles, proposent des bacheliers professionnalisants, directement orientés vers l’emploi, ainsi que des bacheliers académiques ouvrant la voie vers les masters. L’enseignement supérieur en alternance, introduit progressivement depuis 2016, permet aux étudiants de partager leur temps entre l’établissement et l’entreprise, généralisant un modèle qui rapproche formation et monde du travail.

Le Pacte pour un Enseignement d’excellence ne se limite pas à une réorganisation structurelle. Il inclut un large éventail d’initiatives visant à moderniser et humaniser le système : la lutte contre le harcèlement scolaire, le renforcement du climat et du bien-être à l’école, la mise en place d’un dossier d’accompagnement de l’élève (DAccE), véritable fil rouge du suivi scolaire, ou encore la transition numérique par une stratégie éducative cohérente. Le parcours d’éducation culturelle et artistique (PECA), obligatoire de 3 à 15 ans, illustre cette volonté d’intégrer davantage les dimensions culturelles et créatives dans la formation.

Un autre élément central est la valorisation du métier d’enseignant. Le Pacte reconnaît la complexité et la diversité de leurs missions, incluant non seulement l’enseignement en classe, mais aussi le travail collaboratif, le service à l’école, la formation continue et l’autonomie pédagogique. Pour soutenir cette transformation, la réforme s’accompagne de mesures de simplification administrative, de nouveaux dispositifs de pilotage des écoles et du renforcement du leadership des directions.

Enfin, le Pacte agit sur le rythme scolaire. Depuis sa mise en œuvre, l’année est structurée en cycles de 7 semaines de cours suivies de 2 semaines de congé, permettant de mieux répartir les périodes d’apprentissage et de repos. Ce modèle vise à réduire la fatigue et le stress des élèves comme des enseignants, sans diminuer le nombre total de jours de classe.

Ainsi, le système éducatif belge francophone, tel qu’illustré dans la figure, repose sur une articulation entre la scolarité de base, la diversification progressive des parcours et la continuité vers l’enseignement supérieur. Le Pacte pour un Enseignement d’excellence constitue une réforme systémique qui cherche à renforcer la qualité, à réduire les inégalités et à mieux préparer les jeunes aux défis du XXIème siècle.

Lieux de la formation obligatoire

L’enseignement obligatoire en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB)[4] est dispensé dans un paysage pluraliste organisé en réseaux. On distingue, d’une part, l’enseignement organisé par la FWB via WBE – Wallonie-Bruxelles Enseignement (réseau public communautaire) et, d’autre part, l’enseignement officiel subventionné, porté par des pouvoirs locaux au travers du CECP (communes et provinces) et du CPEONS (pouvoirs organisateurs de l’enseignement officiel neutre subventionné). À côté de ces réseaux publics, l’enseignement libre subventionné regroupe des établissements reconnus mais non organisés par la FWB, principalement coordonnés par le SeGEC (enseignement catholique) et la FELSI (établissements libres subventionnés indépendants). Tous ces réseaux relèvent des mêmes référentiels et certifications, ce qui garantit l’équivalence des diplômes et la libre circulation des élèves au sein du système.

En complément des écoles physiques et privées, la FWB met à disposition une plateforme d’Enseignement à distance (EAD)[5] destinée à l’autoformation au fondamental et au secondaire. Accessible toute l’année (inscription à tout moment), l’EAD propose un catalogue de cours en ligne (elearning.cfwb.be) avec contenus interactifs, exercices autocorrigés, devoirs et outils collaboratifs (forums, chat). Le coût d’accès est forfaitaire (33 € / an), avec gratuité possible pour certains publics. L’EAD poursuit trois finalités : préparer aux épreuves certificatives (CEB, CE1D, CE2D, CESS), soutenir la scolarité en cours et favoriser la formation tout au long de la vie. Important : ces parcours sont non certificatifs ; ils ne délivrent pas de diplôme en eux-mêmes et n’ont pas vocation à remplacer l’inscription scolaire ni un plan d’études structuré.

La FWB reconnaît par ailleurs la possibilité d’enseignement à domicile (et « assimilé »)[6] pour satisfaire l’obligation scolaire de 5 à 18 ans. Les responsables légaux doivent déclarer ce choix chaque année (via MonEspace, entre le 15 juin et le 5 septembre, ou par courrier au Service de l’enseignement à domicile). Opter pour l’enseignement à domicile signifie que l’entière responsabilité pédagogique (plan de formation, suivi des apprentissages, ressources) incombe aux responsables légaux ; l’administration contrôle le respect du cadre légal mais ne fournit pas de support pédagogique. Une année d’enseignement à domicile est non certificative : la réussite d’un niveau n’est reconnue que par l’obtention des CEB/CE1D/CE2D/CESS (via jurys compétents). En pratique, l’EAD peut soutenir ce choix en apportant des ressources, mais seule la déclaration à l’enseignement à domicile permet de couvrir l’obligation scolaire.

Concrètement, les familles qui optent pour l’enseignement à domicile doivent veiller à ce que l’élève maîtrise les référentiels en vigueur (tronc commun au fondamental, programmes de jurys au secondaire) et peuvent s’appuyer sur un guide de plan individuel de formation. Des contrôles du niveau d’études et un suivi administratif sont prévus ; en cas de réintégration en école en cours d’année, une attestation d’inscription doit être transmise pour clôturer le dossier « domicile ». Enfin, les structures communément appelées « écoles privées » qui ne sont ni organisées ni subventionnées par la FWB sont assimilées à l’enseignement à domicile : elles ne dispensent pas, par elles-mêmes, de certifications reconnues et requièrent donc la même démarche déclarative et le passage d’épreuves officielles. Il est à relever que cette possibilité offerte concerne une très faible minorité d’élèves (en 2021, 0.44 %, soit environ 3’000 élèves[7]).

En résumé, la FWB garantit une offre diversifiée de lieux et modalités d’apprentissage : écoles des réseaux reconnus (WBE, CECP, CPEONS, SeGEC, FELSI) assurant la scolarité ordinaire et les certifications ; EAD comme outil complémentaire d’autoformation et de remédiation ; et enseignement à domicile comme modalité alternative encadrée, où la certification passe par les jurys. Cette architecture permet d’articuler proximité, flexibilité et sécurité juridique, tout en maintenant l’exigence de référentiels communs et de certifications officielles.

Accès à l’enseignement supérieur avec le CESS

Au troisième degré de l’enseignement secondaire ordinaire en Fédération Wallonie-Bruxelles[8], il y avait 116’161 élèves dont 58’545 filles (50.4 %) et 57’616 garçons (49.6 %) en 2019. La répartition des élèves reflète une certaine diversité de parcours : 39 % suivent l’enseignement général, 27 % l’enseignement de qualification, 23 % l’enseignement professionnel, 7 % l’enseignement de transition et 3 % la formation en alternance (CEFA). On observe également des différences notables entre filles et garçons. Les filles sont majoritaires dans l’enseignement général (54 %) et mieux représentées dans l’enseignement de transition (46 %), mais elles ne comptent que pour 35 % des effectifs en alternance. Les déséquilibres persistent selon les secteurs : certains sont fortement masculinisés, comme la construction (97 % de garçons) ou l’industrie (98 %), alors que d’autres demeurent féminisés, tels que l’habillement (93 % de filles) ou les services aux personnes (74 %). Ces chiffres mettent en évidence la polarisation genrée des choix d’études, malgré un équilibre relatif dans les filières professionnelles et techniques de qualification.

Quel que soit le parcours suivi au secondaire entre l’enseignement général (transition) ou l’enseignement professionnel/qualifiant, l’obtention du Certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS) constitue le sésame d’accès à l’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Avec le CESS, un·e jeune peut s’inscrire aussi bien à l’université que dans une Haute École (équivalent des HES), sans restriction de filière a priori (voir la figure 2. Certaines formations restent toutefois à accès régulé, comme pour un examen d’entrée est requis pour la médecine, la médecine dentaire, la médecine vétérinaire ou encore l’ingénierie civile[9]. Par ailleurs, des écoles supérieures des arts exigent épreuves artistiques, auditions ou portfolio. Finalement, quelques cursus spécialisés imposent des prérequis ou tests spécifiques. En l’absence de CESS, d’autres voies existent (diplôme d’un niveau supérieur, valorisation des acquis, réussite d’examens d’admission), mais le CESS demeure la voie standard et la plus directe vers le bachelier universitaire ou de Haute École.

La voie générale (enseignement de transition) ou la voie professionnelle (enseignement qualifiant) avec la réalisation du CESS pour l’entrée dans l’enseignement supérieur (source : https://enseignementqualifiant.be/wp-content/uploads/2023/02/Affiche-ens.png, consulté le 12.09.2025).

Enseignement supérieur

L’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles[10] se distingue par la diversité de ses établissements et la reconnaissance internationale de ses diplômes. Située au cœur de l’Europe, la Belgique francophone attire chaque année de nombreux étudiants étrangers, séduits par la qualité de ses programmes, la richesse culturelle et la proximité géographique avec d’autres grands centres académiques européens. L’offre couvre un large éventail de formations, allant des cursus professionnalisants aux parcours de recherche avancée, et s’appuie sur le processus de Bologne et le système de crédits ECTS, garantissant une compatibilité et une mobilité accrue en Europe et au-delà.

Les universités francophones, au nombre de cinq (UCLouvain, ULB, ULiège, UMons et UNamur), incarnent la mission académique et scientifique de l’enseignement supérieur. Elles assurent à la fois la transmission des savoirs, la recherche fondamentale et appliquée, ainsi que la formation doctorale. Les écoles polytechniques intégrées à certaines de ces universités – comme l’École polytechnique de Bruxelles (ULB) ou l’École polytechnique de Louvain (UCLouvain) – témoignent du rôle central que joue la formation en ingénierie dans ces institutions. Ces établissements contribuent activement aux réseaux internationaux, aux programmes conjoints de master et de doctorat, et accueillent chaque année une forte proportion d’étudiants et de doctorants internationaux.

Les hautes écoles constituent un autre pilier de l’enseignement supérieur francophone. Leur pédagogie se veut plus proche des réalités du terrain, avec un accent marqué sur les compétences pratiques et professionnalisantes. Les stages en entreprise, obligatoires, permettent aux étudiantes et aux étudiants d’acquérir une expérience directe du monde du travail. Les hautes écoles offrent des formations de bachelier professionnalisant (180 à 240 crédits), des cursus organisés en deux cycles (bachelier et master) et des bacheliers de spécialisation accessibles après un diplôme de premier cycle. Elles se distinguent par un encadrement plus individualisé et des effectifs réduits, favorisant une pédagogie active et des liens étroits avec les milieux socioprofessionnels.

À côté de ces structures, les écoles supérieures des arts jouissent d’une réputation internationale. Elles proposent des formations couvrant les arts visuels, les arts de la scène, la musique ou encore le cirque, et se déclinent en cycles courts (bachelier professionnalisant), cycles longs (bachelier de transition et master), ainsi qu’en programmes doctoraux organisés en partenariat avec des universités. Ces écoles, au nombre de seize, participent à la vitalité culturelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles et accueillent un large public d’étudiants belges et étrangers attirés par la renommée de leurs enseignements.

Dans son ensemble, l’enseignement supérieur belge francophone s’inscrit dans une dynamique résolument internationale. Environ 21 % des étudiants et près de la moitié des doctorants sont étrangers, et plus des deux tiers des publications scientifiques sont cosignées avec des chercheurs internationaux. Cette ouverture se traduit par une offre croissante de masters conjoints, de programmes en langue étrangère et d’initiatives telles que les écoles d’été ou les colloques internationaux. Elle permet également d’assurer un lien fort entre formation et employabilité, en préparant les diplômés à évoluer dans un marché du travail globalisé et exigeant.

[1] http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=2, consulté le 11.09.2025.

[2] https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/fr/eurypedia/belgium-french-community/belgique-communaute-francaise-vue-densemble, consulté le 11.09.2025.

[3] https://ligue-enseignement.be/education-enseignement/communaute-francaise, consulté le 11.09.2025.

[4] http://www.enseignement.be/index.php?page=26680&navi=3342, consulté le 12.09.2025.

[5] http://www.enseignement.be/index.php?page=24335&navi=72, consulté le 12.09.2025.

[6] http://www.enseignement.be/index.php?page=28188&navi=4580, consulté le 12.09.2025.

[7] http://www.enseignement.be/public/docs/les-indicateurs-de-l-enseignement-2023-m-j-du-05-03-2024-.PDF, consulté le 14.09.2025.

[8] https://www.iweps.be/indicateur-statistique/enseignement-secondaire-ordinaire-alternance, consulté le 13.09.2025.

[9] https://polytech.ulb.be/fr/etudes/bacheliers, consulté le 13.09.2025.

[10] https://www.studyinbelgium.be/fr/lenseignement-superieur-en-belgique-francophone, consulté le 13.09.2025.

Sytème éducatif des Pays-Bas

Système général de l’éducation

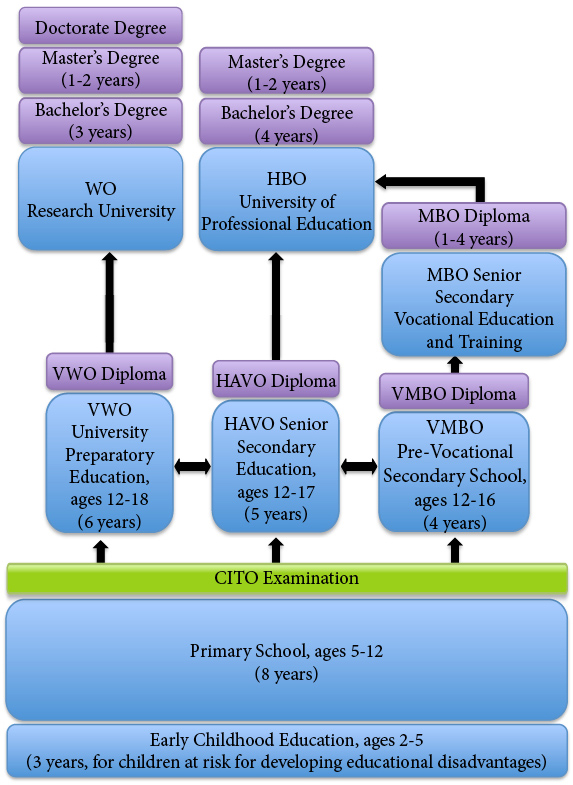

Le système éducatif néerlandais[1] se distingue par une structuration claire en trois étapes : l’enseignement primaire, l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur. L’école est obligatoire de 5 à 16 ans, mais la plupart des enfants commencent leur scolarité dès l’âge de 4 ans. À cet âge, ils entrent dans une structure unique qui regroupe la maternelle (deux années, appelées K1 et K2) et l’école primaire. Cet enseignement fondamental dure huit années, de 4 à 12 ans, et constitue le socle commun de la formation. Cette organisation présente de fortes similarités avec le système suisse, qui associe également une phase initiale de scolarisation obligatoire et un cycle primaire relativement long et homogène.

Au terme de l’enseignement primaire, les élèves passent un test national standardisé (CITO examination) et reçoivent une orientation vers l’une des trois filières du secondaire. Ces filières, qui constituent une spécificité notable du système néerlandais, se distinguent par leur durée et leurs finalités :

- le pré-enseignement secondaire professionnel (VMBO), qui dure 4 ans et prépare prioritairement à l’enseignement professionnel et technique

- l’enseignement secondaire général (HAVO), d’une durée de 5 ans, qui ouvre l’accès aux hautes écoles professionnelles (HBO)

- le secondaire pré-universitaire (VWO), d’une durée de 6 ans, destiné à préparer les étudiantes et étudiants à l’université de recherche (WO)

Certains établissements offrent des classes mixtes (par exemple vmbo-havo ou havo-vwo) durant les deux à trois premières années du secondaire, permettant aux élèves de développer leur potentiel avant de s’orienter définitivement. Cette flexibilité contribue à répondre à la diversité des parcours et des rythmes d’apprentissage.

Il convient de noter qu’au-delà de l’âge de 16 ans, les jeunes qui n’ont pas encore obtenu une « qualification de départ » – définie comme un diplôme de havo, vwo ou mbo (enseignement professionnel supérieur) – sont tenus de poursuivre leur formation jusqu’à l’âge de 18 ans. Ce dispositif vise à limiter le décrochage scolaire et à garantir un niveau de qualification minimale favorisant l’accès au marché du travail.

La figure ci-dessous illustre de manière synthétique cette organisation du système éducatif néerlandais, depuis l’éducation préscolaire jusqu’à l’enseignement supérieur, et permet de visualiser les passerelles existantes entre les différentes filières.

Enfin, il importe de rappeler que le système éducatif néerlandais repose sur une forte autonomie des établissements scolaires, garantie par la Constitution. Chaque groupe social ou philosophique peut fonder une école en fonction de ses convictions, pour autant qu’une école de ce type n’existe pas déjà dans la même commune. L’État fixe des objectifs et des standards nationaux (core objectives et attainment targets) en matière de contenus, mais laisse aux établissements une grande liberté dans l’organisation pédagogique. Le contrôle de la qualité est assuré par l’Inspection nationale de l’éducation, qui procède à des visites régulières afin de vérifier le respect des objectifs et la qualité de l’enseignement, tant dans les écoles publiques que privées.

Système éducatif aux Pays-Bas (Source : https://globaleducation2950.weebly.com/educational-assessments-in-the-netherlands.html, consulté le 22.09.2025)

Sélection des élèves pour le secondaire

À la fin de l’école primaire, les élèves néerlandais passent le test de transition national (doorstroomtoets ou CITO), qui oriente vers l’une des trois grandes voies du secondaire : vmbo, havo ou vwo. En 2025, environ 83’000 élèves âgés de 12 ans ont passé cette évaluation[2]. Les résultats fournissent un pourcentage d’élèves orientés vers chaque niveau ou combinaison de niveaux. Ces pourcentages permettent d’estimer les effectifs correspondants en appliquant une simple règle de proportionnalité au total d’élèves.

En croisant ces données avec les statistiques démographiques du Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)[3], on constate qu’au 1er janvier 2023, les Pays-Bas comptaient environ 188’000 jeunes âgés de 12 ans. Ce chiffre contraste avec les 83’000 élèves ayant passé le doorstroomtoets en 2025. L’écart est donc significatif, sans qu’une explication claire ne soit donnée dans les sources disponibles. Il pourrait résulter de la coexistence de différents parcours éducatifs (par exemple, élèves en éducation spécialisée ou filières alternatives), d’un décalage lié à l’âge effectif de passation du test, ou encore de modalités particulières de participation. Néanmoins, cette divergence souligne la complexité du passage entre données démographiques globales et effectifs scolaires soumis à l’évaluation nationale.

Afin de simplifier l’interprétation, une hypothèse de répartition des filières mixtes est formulée de la manière suivante :

- pour les élèves orientés havo/vwo, la supposition est une répartition pour moitié en havo et pour moitié en vwo.

- pour les élèves orientés vmbo gl-tl/havo, la supposition est que trois quarts poursuivent en havo et un quart en vmbo.

Sur cette base, nous obtenons deux représentations avec des valeurs approximatives :

- le tableau 1 détaille les résultats du CITO 2025 (moyenne papier + digital)

- le tableau 2 agrège selon les trois grandes voies (vmbo, havo et vwo), en appliquant l’hypothèse décrite ci-dessus.

Tableau 1 : résultats détaillés du CITO 2025 (environ 83’000 élèves)

| Orientation conseillée | % d’élèves | Nombre d’élèves estimé |

| pro/vmbo bb | 1.5 | 1’245 |

| vmbo bb/kb | 12.0 | 9’960 |

| vmbo kb/gl-tl | 21.0 | 17’430 |

| vmbo gl-tl/havo | 29.0 | 24’070 |

| havo/vwo | 22.0 | 18’260 |

| vwo | 13.0 | 10’795 |

| Total | 98.5 | 81’760 |

Tableau 2 : regroupement par filière principale (avec hypothèses)

| Filière principale | % recalculé | Nombre d’élèves estimé |

| VMBO | 1.5 + 12.0 + 21.0 + (0.25 × 29.0) = 42.8 % | 35’530 |

| HAVO | (0.75 × 29.0) + (0.5 × 22.0) = 27.8 % | 23’070 |

| VWO | 13.0 + (0.5 × 22.0) = 24.0 % | 19’920 |

| Total | 94.6 % | 78’520 |

En résumé, les résultats du CITO 2025 montrent que 40 à 45 % des élèves (environ 35’000 à 37’000 sur 83’000) se voient proposer une orientation vers le vmbo, c’est-à-dire un secondaire à visée professionnelle. Près de 30 % des élèves (environ 24’000 à 25’000) s’orientent vers le havo, qui prépare à des études dans les hautes écoles professionnelles (HES). Enfin, 25 à 30 % des élèves (environ 21’000 à 23’000) sont orientés vers le vwo, la voie pré-universitaire qui mène aux études académiques dans les universités de recherche.

Si l’on compare ces résultats aux données démographiques fournies par le CBS, on constate qu’au 1er janvier 2023, les Pays-Bas comptaient environ 188’000 jeunes âgés de 12 ans, soit plus de deux fois le nombre d’élèves recensés pour le doorstroomtoets 2025. Si l’on appliquait les mêmes pourcentages de répartition à cette cohorte démographique, on obtiendrait environ 80’000 à 85’000 élèves pour le vmbo, 55’000 à 60’000 pour le havo, et 50’000 à 55’000 pour le vwo. Cette comparaison suggère que les valeurs effectives pourraient être sensiblement plus élevées que celles issues du seul CITO, même si aucune explication officielle n’est donnée à ce décalage entre effectifs scolaires et données démographiques.

Admission au niveau tertiaire

Un portail unique : Studielink

Les admissions dans les programmes de bachelor des universités de recherche (WO) et des hautes écoles spécialisées (HES, HBO) se font via le portail national Studielink[4]. Ce système centralisé permet aux candidates et candidats de soumettre leur demande d’inscription de manière uniforme, quelle que soit l’institution choisie.

Le processus inclut la déclaration de la formation antérieure, la sélection du programme souhaité et, le cas échéant, la participation à une procédure de sélection. Certains programmes sont soumis à un numerus fixus (nombre limité de places), ce qui implique un processus concurrentiel.

Les délais d’inscription sont stricts :

- 15 janvier pour les programmes soumis à un numerus fixus

- 1er mai pour les autres programmes de bachelor

L’inscription avant le 1er mai donne en principe droit à l’admission, à condition de satisfaire aux exigences académiques et de participer, si requis, au study choice check (entretien, questionnaire ou séance d’essai visant à vérifier la pertinence du choix).

Conditions d’admission à l’université (WO)

L’accès aux programmes de bachelor universitaires repose sur la possession du diplôme préuniversitaire néerlandais (VWO) ou d’un équivalent reconnu au niveau international[5]. Les candidates et candidats doivent démontrer une maîtrise suffisante de l’anglais, généralement attestée par :

- IELTS : score global ≥ 6.0 (avec 6.0 en expression orale et 5.5 en expression écrite)

- TOEFL iBT : score global ≥ 80 (avec 20 en expression orale et 20 en expression écrite)

- Cambridge : C1 Advanced ou C2 Proficiency

Les résultats des tests doivent dater de moins de deux ans. Des procédures alternatives existent pour les personnes n’ayant pas le diplôme requis, notamment le colloquium doctum (examen d’entrée pour adultes de plus de 21 ans).

De plus, certaines filières universitaires exigent une procédure de matching ou imposent une sélection (par exemple en économie, commerce ou santé).

Conditions d’admission au bachelor HES (HBO)

Les hautes écoles spécialisées proposent des bachelors de 4 ans. L’exemple de NHL Stenden University of Applied Sciences illustre bien le fonctionnement des admissions[6] :

- Niveau académique : il faut un diplôme secondaire équivalent au niveau NLQF 4/EQF 4, soit un niveau comparable à un diplôme de fin de scolarité secondaire générale ou technique. L’évaluation des diplômes étrangers est effectuée par l’administration centrale de l’institution et, si nécessaire, par Nuffic, l’agence nationale pour la reconnaissance des qualifications internationales.

- Langues : un certificat d’anglais est requis, sauf exceptions (pays anglophones, diplômes internationaux). Les tests acceptés incluent IELTS (≥ 6.0), TOEFL iBT (≥ 80), Cambridge (FCE, CAE, CPE), TOEIC (≥ 865), LanguageCert Academic (≥ 65) et Pearson PTE Academic (≥ 61).

Il existe également des voies spécifiques :

- Programme accéléré (3 ans) : accessible uniquement aux titulaires d’un diplôme préuniversitaire (VWO) ou équivalent.

- Short track : destiné aux personnes disposant déjà d’une formation ou d’une expérience pertinente, permettant de réduire la durée des études.

Conditions d’admission à l’Associate degree

Les associate degrees, proposés par les HES, constituent une formation de cycle court (2 ans) positionnée entre le diplôme secondaire et le bachelor[7] :

- Niveau académique : les conditions sont similaires à celles d’un bachelor HES, soit un diplôme équivalent au niveau NLQF 4/EQF 4.

- Évaluation : comme pour les bachelors, chaque candidature est examinée individuellement par l’administration centrale et, si nécessaire, validée par Nuffic.

- Langues : un certificat d’anglais est exigé pour les étudiantes et étudiants internationaux, sauf pour celles et ceux ayant suivi leur scolarité dans un cadre anglophone reconnu.

L’Associate degree permet une entrée directe sur le marché du travail ou un accès facilité à la poursuite d’un bachelor.

Statistiques des étudiantes et des étudiants au tertiaire

En 2022/23, les Pays-Bas[8] comptaient environ 820’000 étudiantes et étudiants au sein des hautes écoles spécialisées (HBO) et des universités (WO). Environ 15 %, soit 123’000 sont des personnes en provenance de l’international. Plus des trois quarts d’entre eux provenaient d’Europe, principalement d’Allemagne, suivis par l’Asie et les Amériques.

Les effectifs montrent une répartition contrastée entre HBO et WO :

- La majorité des étudiantes et étudiants néerlandais fréquentent un bachelor en HES (HBO Bachelor)

- Les étudiantes et étudiants internationaux se dirigent davantage vers l’université, où ils représentent une part significative, notamment dans les bachelors universitaires (WO Bachelor) et les masters universitaires (WO Master).

Tableau 3 : répartition des étudiantes et des étudiants par type de formation (2022/23[9])

| Type de formation | Personnes néerlandaises | Personnes internationales |

| HES (HBO Bachelor) | 429’100 | 33’000 |

| HES (HBO Master) | 11’200 | 3’500 |

| UNI (WO Bachelor) | 167’100 | 52’400 |

| UNI (WO Master) | 91’300 | 33’500 |

| Total | 698’700 | 122’400 |

Dans les universités (WO), les étudiantes et étudiants internationaux privilégient au niveau universitaire les filières en lien avec Journalisme, sciences sociales et comportementales (40 % du corps estudiantin de ces filières) ainsi que la filière d’informatique (34 % du corps estudiantin de cette filière). Pour les branches d’études en lien avec le droit, l’administration, le commerce et les services aux entreprises, en lien avec la technologie et l’ingénierie ains qu’en lien avec les services, il représente encore 23 % du corps estudiantin de ces branches d’études. Dans les branches d’étude de l’éducation, de l’agriculture et des sciences vétérinaires ou encore de la santé et du bien-être, il représente moins de 5 % des étudiantes et des étudiants des filières correspondantes.

Au niveau du bachelor HBO (HES), le nombre de personnes en provenance de l’international est beaucoup plus faible et se situe à 7 %. C’est dans les filières d’études du design, des arts, des langues et de l’histoire que nous retrouvons le plus de personnes avec 22 % de personnes provenant de l’international.

De manière très synthétique est dans une première analyse, ces données traduisent une complémentarité structurelle entre HES et universités :

- Les HBO ou HES forment la majorité des étudiantes et étudiants néerlandais, avec une orientation forte vers les professions appliquées

- Les WO ou universités attirent davantage d’étudiantes et étudiants internationaux, en particulier dans les disciplines économiques, sociales, informatiques et techniques

Cette dynamique illustre le double rôle du système néerlandais : un ancrage national par les HES, tournées vers le marché du travail et les besoins professionnels, et une ouverture internationale renforcée par les universités, qui se positionnent comme pôles académiques et scientifiques à portée mondiale.

[1] https://www.slo.nl/international/the-dutch-education-system, consulté le 22.09.2025.

[2] https://cito.nl/actueel/leerlingrapportages-doorstroomtoets-2025-14-maart-beschikbaar, consulté le 22.09.2025.

[3] https://www.cbs.nl/en-gb/visualisations/dashboard-population/population-pyramid, consulté le 22.09.2025.

[4] www.studielink.nl, consulté le 25.09.2025.

[5] https://www.rug.nl/feb/education/admission-application/apply-bsc/nl-diploma/step-1, consulté le 25.09.2025.

[6] https://www.nhlstenden.com/en/admission-and-application/admission-requirements/admission-requirements-bachelors-degree, consulté le 25.09.2025.

[7] https://www.nhlstenden.com/en/admission-and-application/admission-requirements/admision-requirements-associate-degree, consulté le 25.09.2025.

[8] https://www.cbs.nl/en-gb/news/2023/36/more-international-students-at-universities, consulté le 25.09.2025.

[9] https://www.cbs.nl/en-gb/news/2023/36/more-international-students-at-universities, consulté le 25.09.2025.